RARA Commons / 研究活動レポート / 後藤 基行

「立命館ラララ哲学カフェ」振り返り座談会

2025 / 08 / 20

2025 / 08 / 20

2025年6月22日、立命館大学衣笠キャンパス創思館にて、RARAと生存学研究所による共催で「立命館ラララ哲学カフェ」をひらきました。これまで大学や街なかで哲学カフェをひらいてきた先端総合学術研究科の戸谷洋志准教授をファシリテーターに迎え、かねてより自身の研究にまつわるテーマで、市民と対話する機会をつくれないかと考えていた後藤基行RARAアソシエイトフェローの発案で行ったものです。

立命館大学は、社会共生価値の創造とイノベーションに取り組む「次世代研究大学」の実現を目指し、2021年6月に、先進的研究拠点の形成に向けてリーダーシップを発揮することが期待される中核研究者の集まりとして、RARA(立命館先進研究アカデミー)を設立しました。後藤アソシエイトフェローは、2024年度よりRARAの支援を受け、患者/当事者・市民の参画を通じたヘルスケア・アーカイブズのオープンデータ化に取り組んでいます。

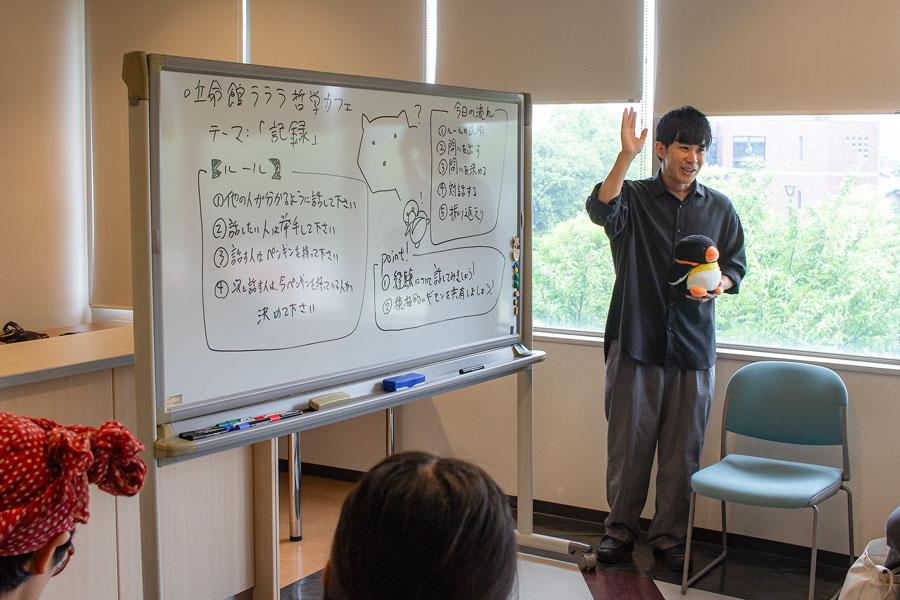

今回の哲学カフェには、大学や研究が身近でない人にも参加してもらえるよう、街の書店などにもチラシを置いてもらい、大学の近隣住民のみなさんや関心のありそうな人に手渡しするなどして参加者を募り、当日は15人が集まりました。テーマは「記録」。はじめに戸谷准教授から、「正解を見つけることがゴールではない」など、哲学カフェのいくつかの決めごとについてお話があり、そのあと、テーマに沿って話し合うための「問い」がひとつ、参加者のあいだで立てられました。それからはほぼ途切れることなく、さまざまな会話が参加者のあいだで交わされました。発言につながらなくても、他の人の言葉に触発されて思いもよらぬ考えが浮かんできたり、ファシリテーター役の戸谷准教授も途中「クラクラしてきましたね」と言うほどに、記録をめぐってさまざまな思考がとび交いました

いま、なぜ哲学カフェだったのか。

今回、企画をした後藤基行アソシエイトフェロー、ファシリテーター役をつとめた戸谷洋志准教授、それから、開催にむけて奔走した研究部RARAオフィス職員の川﨑那恵さんらの3人で、当日の様子を振り返りながら、哲学カフェをやってみて感じたこと、そしてこれからについて話し合いました。本記事は、その記録です。

(取材・執筆 木谷恵)

アーカイブズをひらく

――まず、どうして哲学カフェをやろうと思われたのですか。

後藤:これまでにいろいろな場で哲学カフェをやってこられた戸谷洋志先生が2024年に先端研に着任されたのをきっかけに、同じ先端研の美馬達哉先生と「哲学カフェやってみたいですね」と話をしていたんです。そんなときに川﨑さんから突然電話があって、RARAのアソシエイトフェローとして何かやりませんかと。

川﨑:突然ではないですよ(笑)。

後藤:でも、直接のきっかけは川﨑さんの電話でした。

川﨑:もう少し遡ると、2024年度から後藤先生がRARAアソシエイトフェローに任命されて、私も同じ2024年5月にRARAオフィスに異動してきました。その前は教養教育センターの事務局にいて、先端研の先生たちと仕事をする機会があり、人文学研究をもっと広く発信していきたいなと思っていました。

RARAには、日本の文化資源をデジタル化し、大規模なアーカイブを築いてこられた赤間亮先生もいらっしゃいます。赤間先生は、デジタル技術で人文学をパブリックにひらき、より多くの人々が研究活動に参加できる社会を目指して取り組んでこられました。そんな赤間先生の力も借りて、生存研が保管している貴重な資料のアーカイブ化を加速させられないかと考え、後藤先生と赤間先生の“アーカイブ会談”をやったんですよね。

後藤:そうですね。ただ、赤間先生の研究が自分にとっては先を行き過ぎていて、そのときは情報交換で終わってしまいました。

それでも生存研には、私や松原洋子先生、そして立岩真也先生が集めてきた障害学や医療福祉に関わる資料がたくさんあるんですけれども、特に紙の資料なんかはほとんど利活用されないままだったので、もっとひらいていかないといけないと考えていました。

それにもう一つ問題意識があって、そもそもこうした資料はとても重要なはずなのに、社会においても歴史学のなかでもあまり重要視されてこなかったということがあります。

私は医学史研究のなかでも医療政策や医療政策史研究というものを専門にしてきたんですが、この社会における医療や医療政策がもっている重みに比べると、医療政策史の位置付けってあまりにも軽いんです。

精神医療に関わる政策を検討していたときでも、所管の厚生労働省の職員から歴史の話を聞くことなんて一度もありませんでした。過去の蓄積を有用な知の源泉として扱うようなことが、まったくといっていいほどないんですね。

――なぜそうしたことになるのでしょうか。

後藤:まず一次資料が足りないということがあります。仮に一次資料があったとしても、アクセスが難しいという問題がある。

医療の一次資料って、個人情報保護や著作権の点から、簡単に他人がアクセスできないんです。例えば、優生保護の歴史においてどういったことが行われていたかを知りたくても、個人情報保護の観点から見せられないとか、すでに捨てたと言われてしまう。そうすると、何が起きていたかがわからなくなり、人権侵害があったとしてもその実態が見えてきません。

ただ、最近は少しずつ変わりつつあって、アーカイブズの話でいうと、アーキビストと呼ばれる専門家の人たちが資料の運用ルールを決めていくような流れが出てきています。ただそこでも、患者や障害者といった当事者の人たちが関われていなかったので、私のJSTの研究では、当事者の人に参加してもらい、自分たちに関わる資料の公開や保管に関するルールづくりについて議論してもらいました。

そこでは、非常にクリティカルで本質的な意見が出ました。倫理的に守らなければいけないことだったり、何が大切かを考える感覚って、医者などの専門家の方が優れているということはないんですね。そうしたことが、JSTの研究を通してわかりました。

――そうした経験を経て、アーカイブズをどう活用するかを、専門家だけでなく市民も交えて話し合う場が必要と思われ、哲学カフェという手法を採用されたのでしょうか。

後藤:手法というか、シンプルに、普段そこまで関心をもっていない人たちが、資料やアーカイブズをどういうふうに考え、議論するのか聞いてみたいという思いがありました。

今回の哲学カフェのテーマを「記録」としたのは、そういった理由からです。

――実際に哲学カフェをやってみて、いかがでしたか。

後藤:哲学カフェの話し合いのなかで、日記だとか帳簿だとか、個人の記録だと思っていたものが、第三者や違う視点から見ると別の意味をもってくるという話が出てきました。それはまさに、資料の性格を言い当てた話だなと思いながら聞いていました。

例えば、私の研究対象とする公文書なんかは、後世の人に解読されるために書かれるものではありません。単に、日々の仕事のなかで作成されるものです。ところが数十年後、そのときどういった意思決定プロセスがあったかを分析するのにすごく役立つことがあります。そのように、時の経過とともに性質や位置付けが変化していくことがデータの本質ともいえるのですが、哲学カフェではまさにそうしたことが、ああでもないこうでもないと言われながら話されていました。

こうしたプロセスは、専門家が一方的に伝えるのとは違っていて、そこにいた人たちが自分たちで考え、腹落ちする体験だと思い、とても印象に残りました。

市民と専門家

――戸谷先生はこれまで哲学カフェを何度もやってこられたと思うのですが、戸谷先生にとって哲学カフェとはどういったものなのでしょうか。

戸谷:2015年くらいから哲学カフェをやっていますが、大事にしてきたのは、多様な属性の人々が対話し合う場をつくるということです。

わざわざそうした場をつくるのは、日常生活のなかでは対話する場がなかったり、対話ができたとしても、役割を背負ってしか話せないことが多いからです。

例えば、高校生なら高校生らしく、おじさんならおじさんらしく喋るといったふうに、それぞれが役割を演じて、自分の意見を自由に言ったり、反対に相手自身の意見を聞くということがほとんどありません。だから、普段の役割を忘れて、自由に思考できる場をつくりたいと思ってやってきました。

――今回の哲学カフェでは、どういったことを実現したいと思われていたのでしょうか。

戸谷:少し背景から話しますと、私は以前、大学の医学部にあるゲノム研究のELSI(Ethical, Legal and Social Issues:倫理的・法的・社会的課題)に関わる部署で、哲学研究者として働いていました。

ゲノム研究の分野では、これまでの常識では考えられないようなテクノロジーやビジネスが生まれていて、ELSIの領域では、そうした研究が社会に受容されるにはどういった条件が必要かといったことを盛んに議論していました。

そこで、サイエンティストと一般市民の間を架橋するようなことをやれないかと考え、「子孫とは何か」、「子どもをつくるとはどういうことか」といったことを一から問い直すようなワークショップをやっていました。ところが、それがまったくうまくいかなかった。

――どううまくいかなかったのでしょうか。

戸谷:簡単に言ってしまうと、サイエンティストは重要な部分で市民の声に耳を傾けないんです。結局はサイエンティストだけで議論をして、私みたいな生命倫理研究者も、結論にお墨付きを与えるだけの存在になってしまっていました。

そのときに、専門家と市民をつなぐってすごく難しいことなんだと痛感したので、今回の哲学カフェは、そこをなんとかして乗り越えるようなことができないかと考えていました。

――具体的には、どういったことを考えておられたのでしょうか。

戸谷:生存研がこれまで蓄積してきた専門知と、その日たまたま集った市民の日常的な知を融合させることで、そこにセレンディピティみたいなものが生まれないかといったことを考えていました。

参加する側も、その場でお喋りをして楽しかったで終わるのではなく、対話することで生存研の活動に関心をもったり、そもそもアーカイブズって一体何なのかということを、対話が終わったあとも自分の問いとしてもって帰ってもらえればといいなと。

後藤:私もこうした対話の場をひらくことが、生存研のミッションと重なると考えていました。

一昨年亡くなられた立岩先生は、障害や病気の当事者が、「研究される側」として見られるような状況を突き崩し、むしろ、そうした人たちが「研究する側」になることを考え、やってこられました。

その結果、当事者の人たちがたくさん集まり、協働することを揺るがなくやりつづけていく研究所になったと思います。

そういう意味では、すでに研究を外にひらくということをやっていました。なので、やり方は違いますが、そうした流れを受け継ぐものとして哲学カフェはつづけていきたいと思っています。

「当事者」が参加する

――「当事者」というお話が出ましたが、先ほど戸谷先生は、哲学カフェは、参加したみんなが普段の役割を取っ払って自由に話せることが大事だとおっしゃいました。

もし、当事者の方が参加される場合は、その当事者であることを取っ払えない、だからフラットには話しにくいということが出てくるようにも思いました。

後藤:まずは誰が当事者かということを考えないといけないと思うのですが、生存研が掲げる「障老病異」という言葉は、障害や老い、病気、体の異なりなど、誰の身にも起こることをとらえたもので、家族まで含めると、ほとんどすべての人に関係してくるものです。そういう意味では、誰もが当事者として参加することになると思うんですね。

戸谷:そうですね。障害や病気に関する経験をもつ当事者には、その経験のなかで培われた言葉があり、そうした言葉にはやはり重みがあります。

例えば、議論に慣れた人たちが非常に洗練されたディスカッションを繰り広げていても、当事者の経験談一つでその場がガラッと転換するということがあります。今回もそうした場面があったと思いますが、それは単に、経験した人にしかわからない、だから尊重しないといけないといったことではなく、そこには論理的な説得力があるんですね。

ただ一方で、当事者の言葉というのは、自分たちの普段のフィールドでは通用していても、そこに馴染みのない人にはわかりにくく、通用しないこともあります。

私はさっきのゲノム研究の話で、サイエンティストを専門家と言いましたが、それこそ障害のある方だったり、母親といった当事者も、自分たちのフィールドで通用する言葉をもっているという意味では専門家なんです。

哲学カフェでは、そうした言葉を、馴染みのない人にもわかるように別の言葉に置き換える、言葉をひらいていくことを重視します。そうすることで、当たり前と思っていたことが問い直され、自分の先入見みたいなものに新しい光が射すことがあるからです。

――当事者の方々も自分の言葉をもっているという意味では専門家といえるということですね。

戸谷:そうですね。経験のなかで培われた言葉を交わし合い、理解し合う場になるといいなと思います。

ただ、そうなるためには、テーマの設定が非常に重要になってきます。「死」や「障害」といったセンシティブなテーマにすると、そのことに深刻に関わっている当事者がいた場合、話し合いが難しくなることがある。だから、一見すると遠く思われるかもしれないけれど、「余暇」や「老い」といった普遍的なテーマを設定することで、誰もが話せる場になると思います。

それと、もう一つ気を付けないといけないのは、哲学カフェで自己紹介をするときって、なるべく普段の仕事や属性を言わないようにしてもらうんですね。例えば、研究者がいるとわかると、その人を権威的に扱うということがあるからです。

ただ、そうすると、誰がどんな当事者かがわからなくなり、不用意な一言がその場にいる別の誰かを傷つけるといったことが起きてしまいます。自分では差別と思っていないことが、ある種のマイクロアグレッションとなってしまうことがある。

だから、その場で話す言葉にはすごく神経質にならないといけなくて、言葉の暴力性への注意みたいなものが一層必要になってくると思います。

――それはとてもよくわかるのですが、どんなことも根本から考え、話してみるのが哲学カフェの魅力の一つだとすれば、それが失われることになりませんか。

戸谷:そういう意見も一部であります。哲学って常識を問い直す学問なんだから、例えば、「なぜ人を殺したらいけないんですか?」といった問いも、思い切って論じたらいいんじゃないかと。

だけど、対話そのものが不可能になるような話題は、そもそも対話の破壊になってしまうので、やはりどこかでブレーキをかけないといけない。自由に語ってもいいんだけど、それは対話が成立する限りにおいてという条件付きです。

むしろ哲学カフェは、それぞれが普段の役割を脱ぎ捨て、自分が本当に抱えていることを喋らないといけない場だから、日常のコミュニケーションの場よりも心理的安全性が強く求められます。

この場では何を話しても批判されないし、誰からも強制的に語らされない。もっといえば、誰からも暴言を吐かれないという安心感があるからこそ初めて会話ができるんです。

川﨑:あと、どんな目的に向かって哲学カフェをひらくのかということが大事になってくるんじゃないでしょうか。

哲学カフェを生存研がひらくのであれば、「共生」や「生存」という生存研のミッションも無視できないはずです。むしろ、そうしたミッションのもとでひらくこと自体がひとつのメッセージになってくると思います。なぜなら、何らかの属性の人たちの生存を否定するような発言が生じた場合でも、それは生存研のミッションに照らせば許されませんと言うことができるからです。仮にその属性をもっている人がその場にいたとしても、その人が安心して対話をつづけられる環境を守ることができます。

生存研がひらく哲学カフェでは、そういったミッションを掲げ、場が成立するためのルールをはっきりと示して、参加する側もそれを理解して参加することが大事になってくるように思います。

後藤:生存学の「生存」を、立岩先生は「生きて存る」という言い方をしていました。それは、ただ「生きて存る」ことを肯定する、そのための学問なんだということです。シンプルですが、深いことだと思います。

だから、生きることを否定するような考え方とは相容れないということを打ち出していく必要があると思います。

生存研のやりかたで

――それでも、誰もが参加できる場をつくるというのは難しいことでもありますね。今回、参加者を募集するとき、なんらかの調整や配慮が必要な方、例えば手話通訳を希望する方は、事前に連絡をくださいと案内していました。実際、手話を使われる方があの場にいた場合、また違う場になっていたかもしれないなと思います。

戸谷:そうですね。でも、哲学カフェってクロストークではなくターン制になるので、話す人は常に一人です。なので、手話通訳であれば今の状態でもすぐに取り入れられると思います。

後藤:今までオンラインの哲学カフェをされたことはあるんですか?

戸谷:オンラインはありますが、オンラインと対面のハイブリッドはありません。ハイブリッドにするとどうしてもオンラインの人が参加しづらくなって、対話に格差が出てしまいます。手話の場合もあり得るかもしれないのですが、特定の人に特別な注目が当たり、ある種の権威が生まれる状況は避けた方が良いとは思います。

ただそうすると、今回のように対面でひらく場合、家から出られないような病気や障害のある方が参加できなくなってしまうんですよね。

――そうした人でも参加しやすいように、その場を少し変形させるとか、やり方を変えてみて、哲学カフェそのものを更新していくようなこともあるのかなと思います。

戸谷:そうですね。先端研は障害のある学生が多いので、私の授業でも複数の合理的配慮を求められることがあり、それらに応じて授業の形態が決まっていくことがあります。

今後の哲学カフェでは、参加者の間の平等や自由を担保しつつ、柔軟性のある生存研独自のスタイルみたいなものができてくるといいのかなと思います。

まだ具体的にどういうことができるかはわかりませんが、こちらが不安に思っているほど参加者たちは気にしていない可能性もあるので、とにかくやってみないとわからないと思います。

後藤:生存研には、これまで立岩先生を軸に、そもそも捨てられるから集めてきたという歴史的資料が膨大にあります。これらをひらいていくためにも、生存研のミッションである「障老病異」や「生きて存る」、「アーカイブズ」などに関するテーマを設定し、継続してやっていきたいと思います。この研究活動に対してRARAの支援が受けられるというのも、立命館大学が生存研のミッションを重要視していることのあらわれだと思うので、そのことも伝えていきたいと思います。

———————

後藤基行(立命館大学RARAアソシエイトフェロー/先端総合学術研究科准教授/生存学研究所副所長)

2015年一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所流動研究員、日本学術振興会特別研究員(PD・慶應義塾大学)等を経て、2020年4月立命館大学大学院先端総合学術研究科講師、2023年4月より同准教授および立命館大学生存学研究所副所長。著書に『日本の精神科入院の歴史構造-社会防衛・治療・社会福祉』(東京大学出版会,2019年)。

戸谷洋志(立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授/生存学研究所運営委員)

1988年東京都生まれ。法政大学文学部哲学科卒業後、大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門は哲学・倫理学。ドイツ現代思想研究に起点を置いて、社会におけるテクノロジーをめぐる倫理のあり方を探求する傍ら、「哲学カフェ」の実践などを通じて、社会にひらかれた対話の場を提案している。

川﨑那恵(立命館大学研究部RARAオフィス)

2008年9月より学校法人立命館職員。教学部生命科学部・薬学部事務室、教養教育センター事務局にて働いた後、2023年11月より研究部へ異動し、2024年5月より立命館先進研究アカデミー(RARA)担当。