Q1

健康のために運動を、とよく言われます。健康と運動習慣の関係性について教えてください。

#3

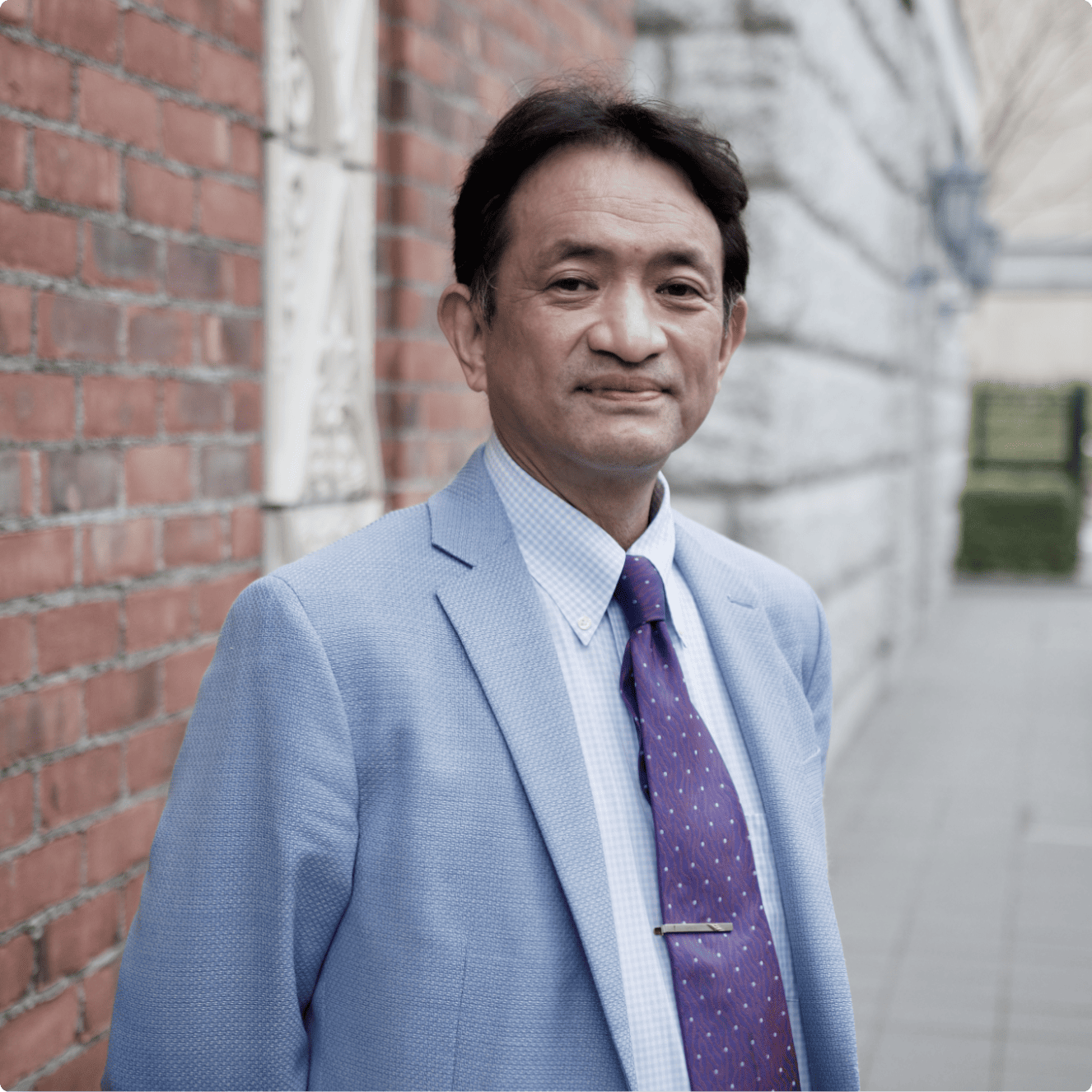

国立研究開発法人 産業技術総合研究所フェロー

総合科学技術研究機構教授

持丸 正明

2025 / 08 / 08

健康のために運動が大切だと言われて久しいにもかかわらず、健康に資する身体活動を継続している人の割合は約30%にとどまり、この数値は長年変化していません。なぜ私たちは「わかっていても続けられない」のでしょうか? 持丸フェローは、人間の特性を深く理解し、テクノロジーを活用することで、より多くの人が運動を継続できる社会の実現を目指しています。ウェアラブルデバイスやAI、パーソナライズされたサービスが、私たちの健康習慣をどのように変えるのか。研究の最前線をご紹介します。

SCROLL

about Masaaki Mochimaru

スポーツトレーニングのDXに関する研究

「計測・モデル化・可視化」の3ステップで人間特性を理解し、その知見を製品・サービス設計に活かす「デジタルヒューマン工学」を推進。人間とAIの協調による新たな価値創造や、高齢社会における自立支援技術の開発に取り組んでいます。特に、スポーツ活動の継続を支援するテクノロジーの研究を通じて、健康寿命の延伸と社会参加の促進を目指しています。

1993年慶應義塾大学大学院博士課程 生体医工学専攻修了、博士(工学)。1993年工業技術院生命工学工業技術研究所入所。2001年産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究ラボ副研究ラボ長、2010年デジタルヒューマン工学研究センター長、2015年人間情報研究部門長、2018年人間拡張研究センター長、2023年より産総研フェロー。2023年より内閣府SIP「バーチャルエコノミーの拡大に向けた基盤技術・ルールの整備」プログラムディレクター。

Q1 健康のために運動を、とよく言われます。健康と運動習慣の関係性について教えてください。

Q2 テクノロジーが進化してきています。デジタルやデータを組み合わせることで、運動はどのように変わっているのでしょうか。

Q3 テクノロジーやデータを活用した最新の研究内容について教えてください。

Q4 スポーツや健康に関する日本の産業や技術について教えてください。

Q5 健康のため、運動習慣を維持するためのアドバイスをお願いします。

健康維持のために運動が重要であることは、50年以上前から広く知られています。適度な運動は、循環器系疾患の予防、筋力維持、認知機能の向上など、様々な健康上の利点をもたらします。特に高齢化が進む現代社会では、健康寿命を延ばすために運動習慣の定着が重要視されています。

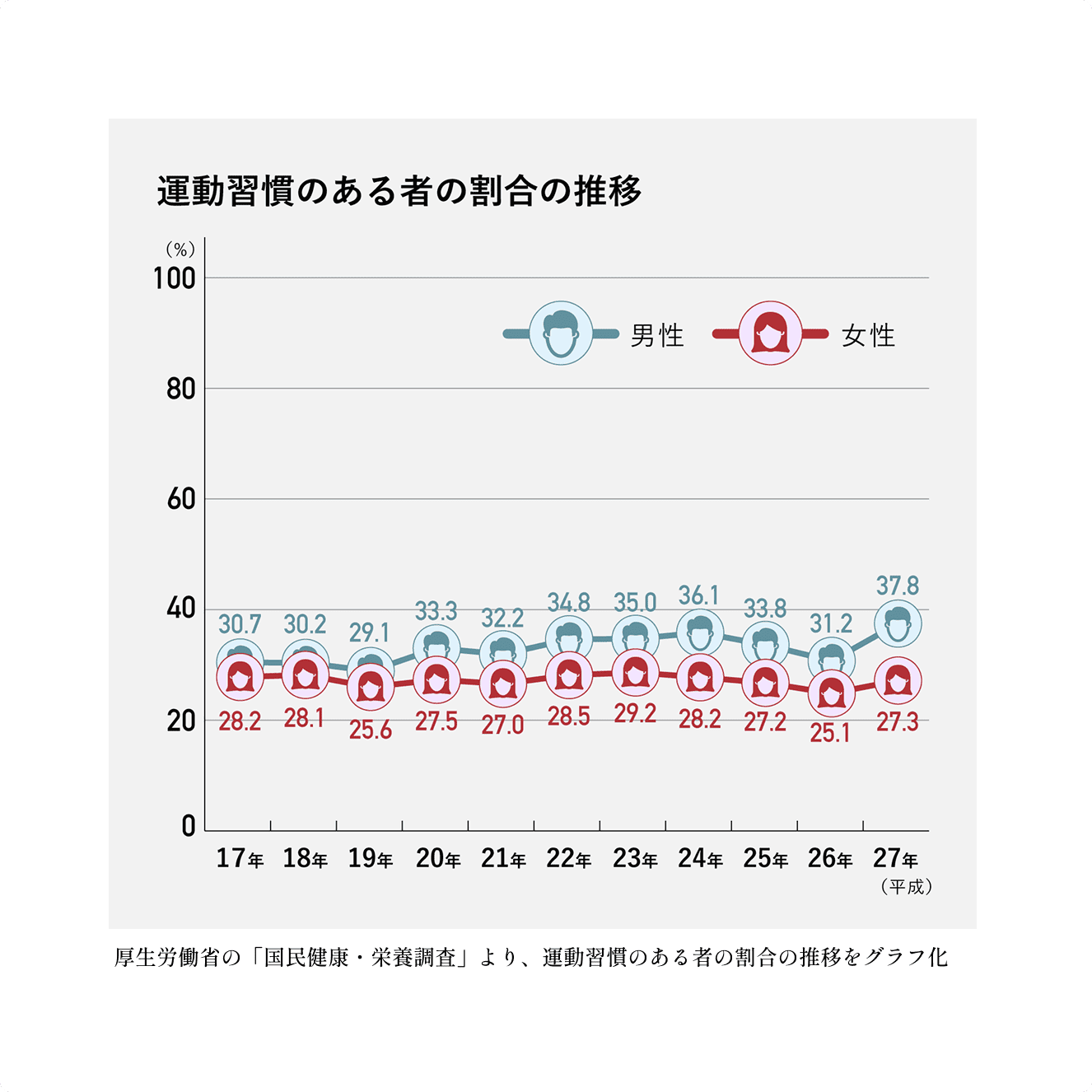

しかし、厚生労働省のデータによると、健康に資する身体活動を継続している人の割合は約30%にとどまり、この数値は長年にわたってほとんど変化していません。これはITデバイスの普及や健康情報の増加にもかかわらず、変わっていないという点が非常に重要です。

この現状は、情報提供だけでは行動変容に結びつかないことを示しています。多くの人が「運動は大切」と知っていても、実際に継続できる人は限られているのです。

運動習慣の形成には、「始める」と「続ける」という二つの側面があります。「始める」きっかけは比較的作りやすく、健康イベントなどの非日常的な体験から入ることができます。しかし「続ける」ためには、日常の中に運動を定着させる仕組みが必要です。

継続を促すためには、外的な報酬(ポイントや褒められるなど)だけでなく、自己報酬系を刺激することが重要です。「上手くなった」「記録が伸びた」という実感や、「怪我なく楽しく活動できた」という体験が、継続の鍵となります。

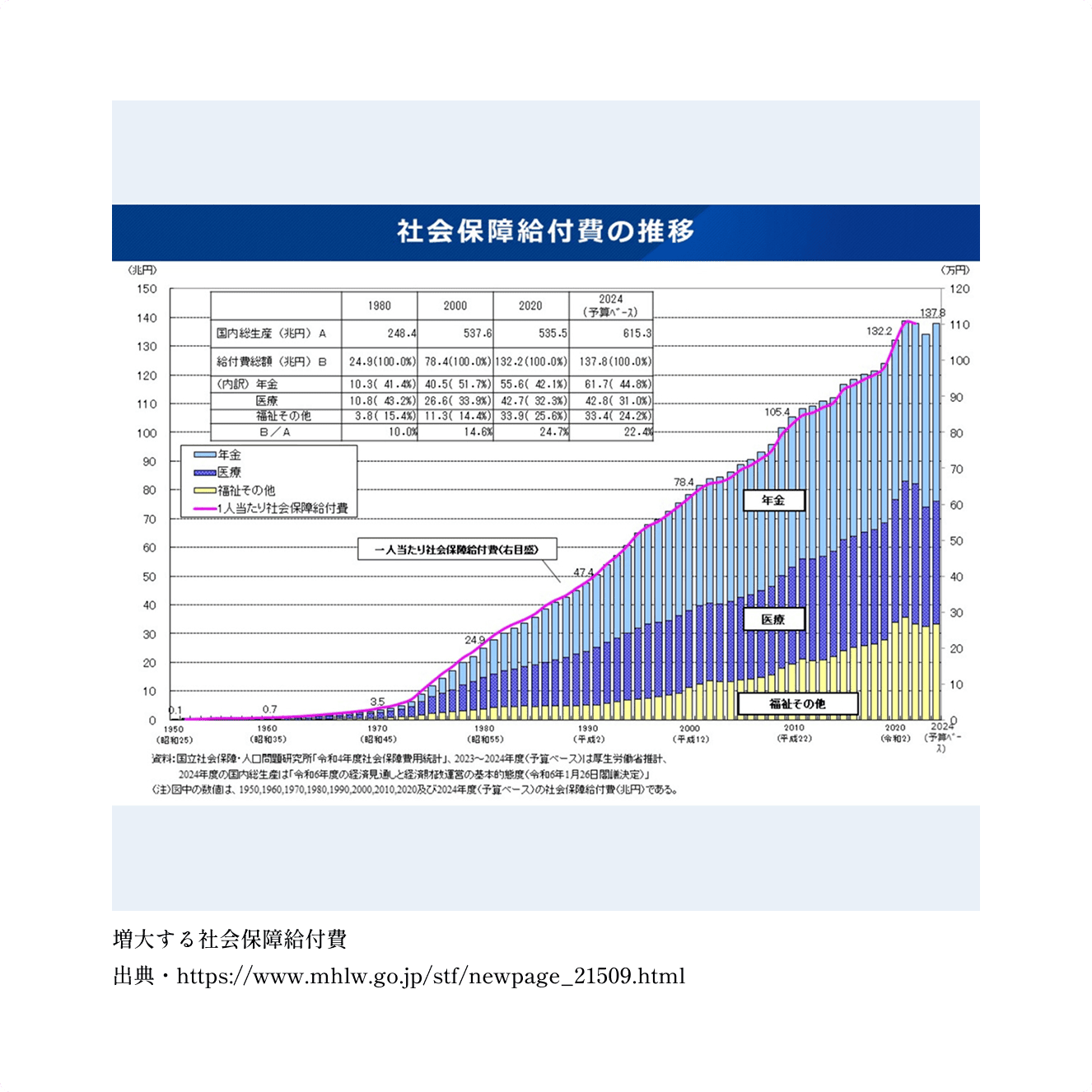

運動習慣の定着は個人の健康維持だけでなく、社会全体にも大きな影響を与えます。健康寿命が延びれば医療費の削減につながり、スポーツ関連の消費が増えれば経済活性化にも貢献します。まさに個人と社会の双方にとって重要な課題なのです。

テクノロジーの進化は、運動のあり方を大きく変えつつあります。注目すべきは、「計測」「分析」「フィードバック」の3つの側面での変化です。

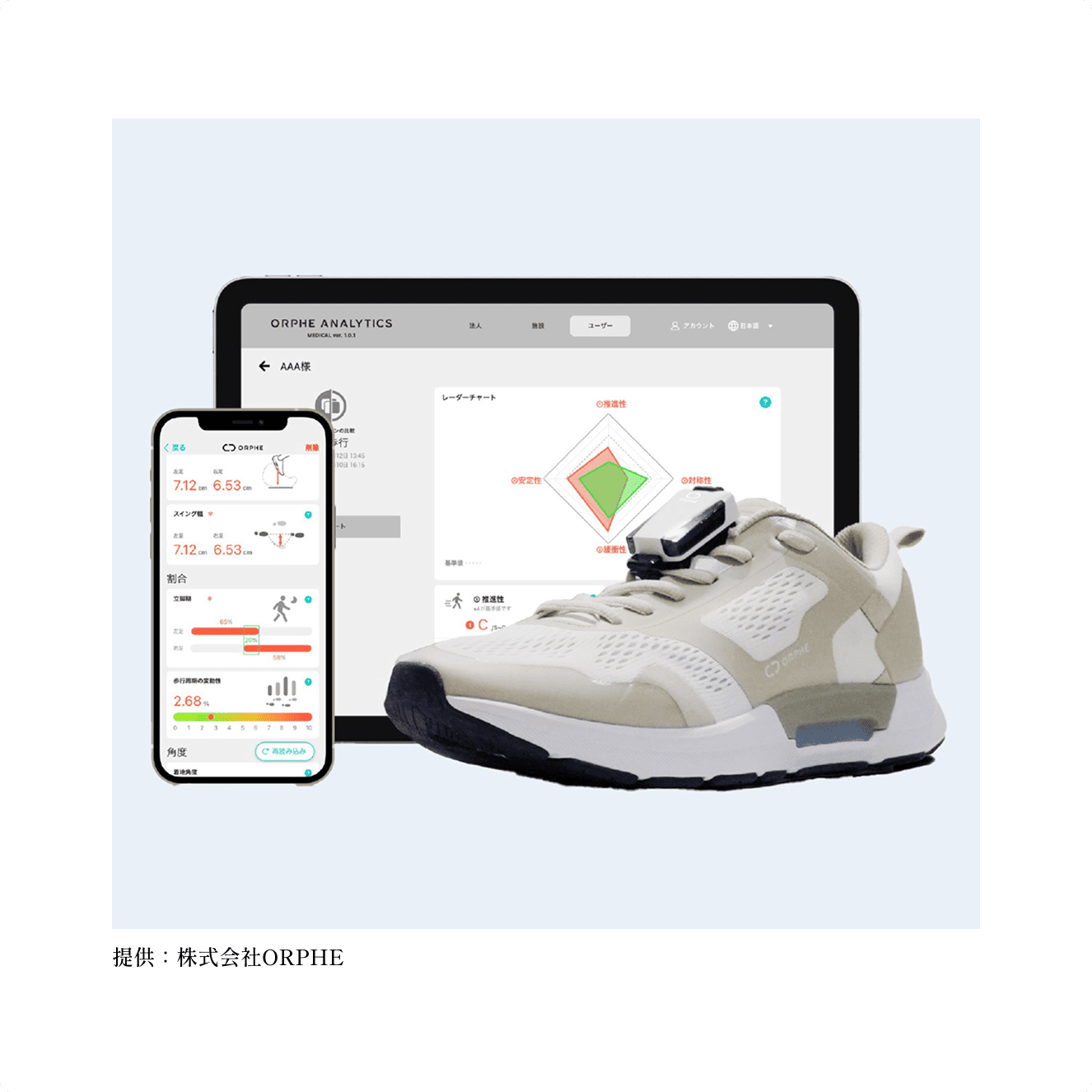

まず「計測」の面では、ウェアラブルデバイスの普及により、日常的な活動量から心拍数、睡眠の質まで様々なデータを収集できるようになりました。従来は実験室でしか測れなかった情報が、日常生活の中で継続的に取得できるようになっています。

次に「分析」では、AIの発展により、膨大なデータから個人の特性や傾向を抽出できるようになりました。例えば、走行データから疲労のパターンを予測したり、最適なトレーニング強度を算出したりすることが可能になっています。

そして「フィードバック」の面では、リアルタイムで個人に最適化された情報を提供できるようになりました。単に「何km走った」「何Kcal消費した」という結果だけでなく、「あなたの走り方はこう変化している」「この先はペースを落とした方が良い」「ストライドを大きくした方が良い」「膝の曲げを少し大きくする方が良い」といった具体的なアドバイスが可能になっています。

これらの技術を組み合わせることで、「大量生産型の静的なサービス」から「パーソナライズ型の動的なサービス」へのシフトが起きています。従来は同じシューズ、同じトレーニングメニューを多くの人に提供していましたが、今は個人の特性に合わせたカスタマイズが可能となり、運動の状態に応じて即時的なフィードバックができるようになっています。

しかし、テクノロジーの進化だけでは運動習慣の定着率は向上していません。技術と人間の特性を深く理解した上で、両者を最適に組み合わせる「人間中心設計」のアプローチが必要なのです。

私たちの研究グループでは、「ランニングレジリエンス」という新しい概念に基づく研究を進めています。これは、長距離走行中に必然的に生じる筋肉の疲労や微小損傷に対して、パフォーマンスを維持する能力のことです。

マラソンなどの長距離走行では、どんなに鍛えられたアスリートでも筋肉に微小な損傷が生じます。問題は、その損傷が特定の筋肉や部位に集中すると、怪我や極端なパフォーマンス低下につながることです。例えるなら、大雨が降った時に一箇所に水が集中すると堤防が決壊するのと同じです。

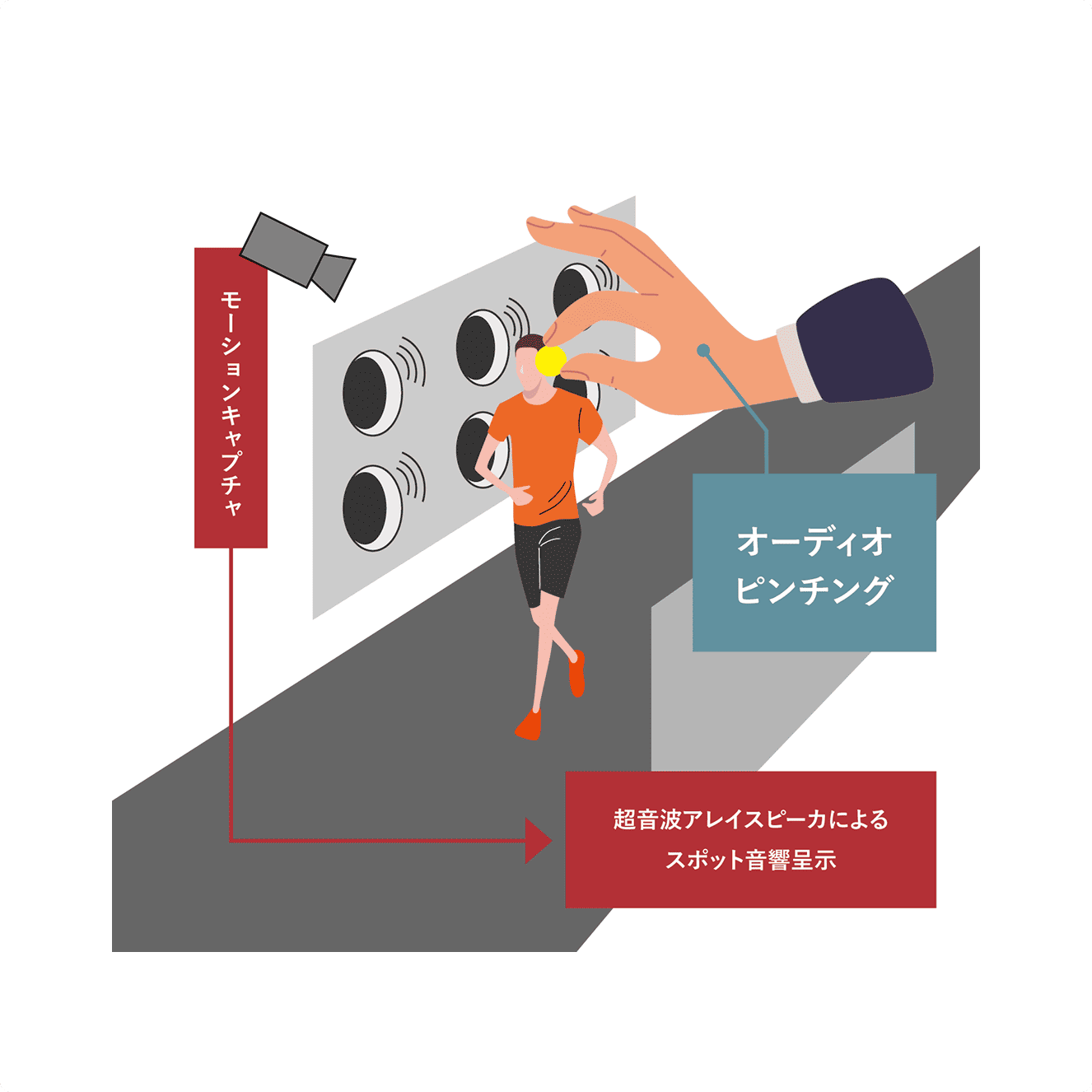

この研究では、実験室内でのモーションキャプチャーによる分析と、実際のマラソン中の走行データ収集を組み合わせています。ウェアラブルセンサーで取得した加速度データとAIを組み合わせ、従来はモーションキャプチャーでしか測れなかった詳細な動作情報を推定する技術を開発しました。

また、超音波診断装置などを用いて、走行前後の筋肉の状態変化も計測しています。これらのデータを総合的に分析することで、どのような走り方が筋肉への負担を分散させ、パフォーマンスを維持できるのかを解明しつつあります。

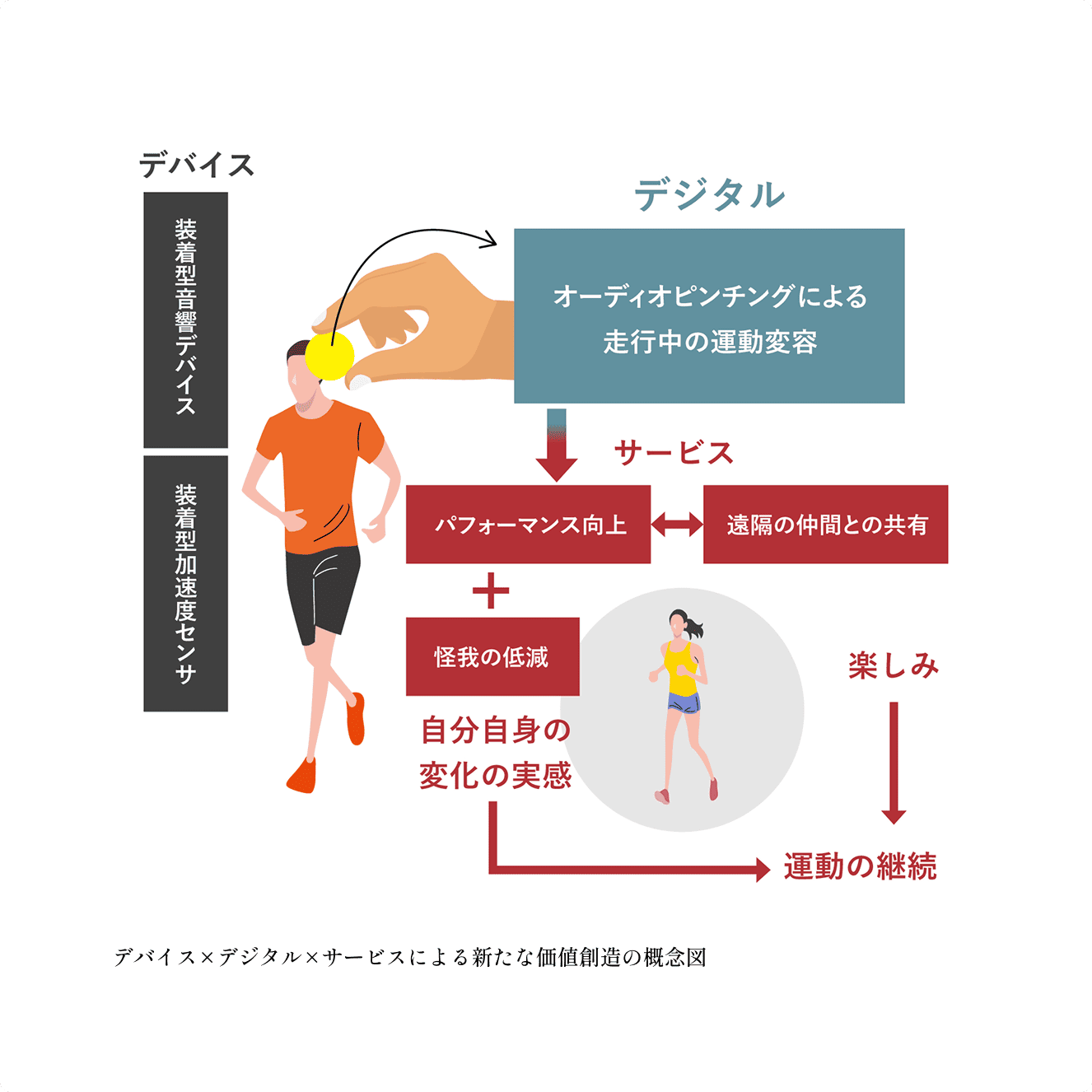

この研究成果を基に、個人に最適化された介入方法も開発しています。例えば、走行中に特定の筋肉に負担が集中し始めたことを検知したら、音楽のリズムを変えたり、立体音響技術で音の聞こえる方向を変えることで走り方を自然に修正するといった支援が可能になります。オーディオピンチングと呼ぶもので、現在、研究を進めています。

また、シューズやウェアなどの製品と連携した新しい介入方法も研究しています。例えば、スキーの大回転競技では斜面の状況に合わせて複数層のワックスを使い分けますが、同様の発想でランニングシューズも、個人の走り方やコースの路面状況に応じて特性が変化する設計が考えられます。

日本のスポーツ・健康産業には、世界市場で競争力を持つ独自の強みがあります。特に注目すべきは、高品質なデバイス技術と、それを支える精密製造技術です。

例えば、スポーツシューズ市場では、アシックスが世界第3位のシェアを持ち、ナイキ、アディダスに次ぐ位置にあります。アシックスに限らず、ミズノなど日本のシューズメーカーは、人間工学に基づいた設計や高い機能性で国際的に評価されています。

また、センサー技術においても、村田製作所や京セラ、オムロンなどの日本企業は世界トップレベルの技術を持っています。これらのセンサーは、スマートウォッチやウェアラブルデバイスなど、スポーツ・健康分野のデジタル機器に広く採用されています。

しかし、グローバル市場では、AppleやGoogleのようなプラットフォーマーが大きな顧客接点を持ち、データを集積して価値を創出しています。日本企業はそうした大きなタッチポイントを持っていない点が課題です。

今後の産業競争力強化のためには、「モノ売り」から脱却し、デジタル技術とサービスを組み合わせた新たな価値の提供が必要です。例えば、Appleの収益の約4割はサービス部門からのものであり、デバイス販売だけに依存していません。

日本企業の強みであるデバイス技術と、デジタル・サービスを組み合わせることで、健康維持や運動継続を支援する新たな産業エコシステムを構築できるのではないかと考えています。これは日本の産業競争力強化だけでなく、世界的な健康課題の解決にも貢献するものです。

健康維持のための身体活動を始めるにあたって、最も大切なのは「無理をしない」ことです。いきなり高い目標を設定すると、続かなくなる可能性が高まります。まずは小さな一歩から始め、徐々に自分のペースで活動を増やしていくことをお勧めします。

また、「続ける」ためには、自分自身の変化や成長を実感できることが重要です。最近は様々なデジタルデバイスやアプリがあり、自分の活動や成果を可視化できます。これらを上手く活用して、自分の成長を確認しながら進めていくと良いでしょう。

そして、何より大切なのは「楽しむ」ことです。デジタル技術を用いれば、自分一人で上達を実感するだけでなく、そのデータを仲間と共有したり、遠隔に居る仲間と一緒にトレーニングできるようになります。義務感だけで続ける活動はいずれ限界が来ます。自分が楽しいと感じる活動を見つけ、それを続けることが長期的な健康維持につながります。

テクノロジーは私たちの健康維持を支援する強力なツールになります。スマートウォッチやフィットネスアプリなどは、自分の活動を記録し、適切なフィードバックを提供してくれます。これらを「監視者」ではなく「支援者」として活用することが大切です。

また、新しい技術やサービスに興味を持つことも、活動を続けるモチベーションになります。例えば、最新のランニングシューズの機能や、AIを活用したトレーニング方法など、技術の進化に関心を持つことで、運動自体への興味も深まるでしょう。

私たちの研究は、「怪我をせずに上手くなる」体験を提供することを目指しています。テクノロジーの力を借りながら、自分のペースで健康活動を続けていただければ幸いです。

最後に、健康維持は単に個人の問題ではなく、社会全体の課題でもあります。現在、健康に資する身体活動を継続している人は約30%にとどまっていますが、この割合が増えれば、社会全体の健康寿命が延び、医療費の削減や経済活性化にもつながります。

一人ひとりが自分に合った方法で健康活動を続けることが、未来の社会を支える力になります。テクノロジーの進化と人間の特性理解を組み合わせることで、より多くの人が健康活動を楽しく続けられる社会を目指して、私たちは研究を続けていきます。

テクノロジーと共に、楽しく健康活動を続けていきましょう。