Newsletter / RARA Commons / 研究活動レポート / 岡田 志麻

RARA Newsletter vol.9(転載) 目指すのは、人の心の可視化と、ロボットとの新しい関係性を通じた「やさしい世界」──岡田志麻フェローインタビュー

2024 / 11 / 11

2024 / 11 / 11

RARA Newsletter vol.9

目指すのは、人の心の可視化と、ロボットとの新しい関係性を通じた「やさしい世界」

──岡田志麻フェローインタビュー

(2024年10月に登録者にメールでお届けしたNewsletterを転載したものです。Newsletterへの配信登録はこちらから)

長い夏がようやく終わり、秋の夜長の時季となりました。いかがお過ごしでしょうか。

立命館先進研究アカデミー(RARA)より、Newsletter vol.9をお届けいたします。

「次世代研究大学」を掲げる立命館大学では、さらなる研究高度化を牽引する制度として2021年にRARAを設立。大学の中核を担う研究者たちを「RARAフェロー」に、RARAフェローへのステップアップに向けて実績を積み重ねる研究者たちを「RARAアソシエイトフェロー」に任命し、研究活動と成果発信を進めています。

11月20日には、RARAフェローとアソシエイトフェローが研究の最前線を発信し、未来の研究者育成に向けて領域を超えて交流する「RARAコモンズ」を開催いたします。詳細は文末でお伝えします。

学内外の連携、コラボレーション多数。こころを動かすコミュニケーションロボットを研究

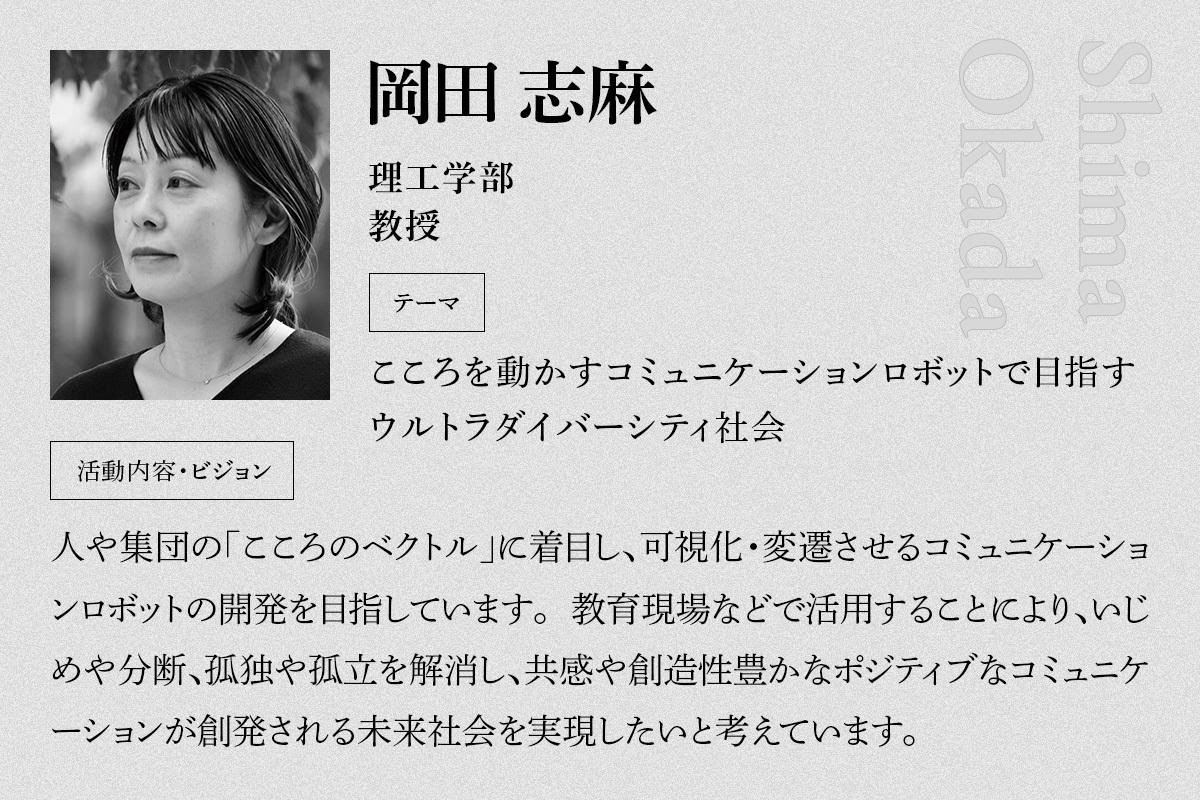

今回のNewsletterでは、RARAフェローの岡田志麻・理工学部教授のインタビューをお届けします。

「人の心の変化や人間関係を可視化し、適切に介入していくことで、人と機械の新しい関係をつくり、質の良い人間関係の手助けをしていきたい」と話す岡田フェロー。目指すは、人と機械、人と人をつなぐコミュニケーションロボットを通じて、よりポジティブな人間関係が実現する社会です。

岡田フェローはスポーツ健康科学研究センター、先端ロボティクス研究センターにも所属。他のRARAフェローやアソシエイトフェロー、様々な分野の学内外の研究者との連携や共同研究も積極的に進めているほか、企業や自治体とのコラボレーションも縦横無尽に手掛けています。

人の心や体、行動、人間関係をポジティブに変化させられるロボットのあり方とは──。多岐にわたる岡田フェローの活動やその原動力、ビジョンについて聞きました。

(以下、岡田フェローの話からライターが構成しました)

より良い人間関係を実現していくために

常に考えているのは、人間関係をどうしたらうまく最適化できるか、ということです。もちろん人と人ですから喧嘩もありますし、初対面の人とうまく関係を築けないことや、家族や友人との関係がうまくいかないこともあります。あらゆる人にさまざまなレベルで起こるものです。

私はそういったことが人々の生活において心の負担になることなく、日々の生活の中で人間関係が前向きになっていくことが重要だと感じています。ウェルビーイングにおいて重要な要素とも言えます。

そのためにさまざまな技術を活用し、より良い人間関係の実現を目指しています。自分の専門にこだわらず、さまざまな技術を組み合わせて実現していきたいと思っています。

婚活イベントで「共感度データ」を活用

学内外、多くの先生方や企業から声をかけていただき、ともに研究や開発に取り組んでいます。

一例として、先日、滋賀県の婚活イベントで技術活用を行いました。一部の地域で過疎化や高齢化が進む滋賀では、自治体が婚活を支援しています。 私たちは「心の可視化」を通じてマッチングを試みるため、イベントを主催する滋賀県や婚活会社と協力し、参加者の心の情報を測定、それをもとにカップリングを行いました。

婚活イベントでは初めて会った人同士、男女ともに見た目や条件で選ぶことが多いと聞きますが、今回は「共感」のデータを重視した選び方を導入しました。その結果、参加者の満足度が非常に高く、大変良い試みになったと思います。

具体的には、ウェアラブルデバイスで参加者の自律神経の情報を計測しました。

人と人が同じ空間で同じ体験をしているときに、自律神経の情報が同期する現象があります。今回の婚活イベントではこれを使って、互いの共感度や同期率を測定し「この人とは共感しやすい」といった結果をそれぞれの参加者にお渡しし、8対8のカップリングに役立ててもらいました。

目に見えない、価値観や中身がいかに合うかといった共感のデータから導いた結果をお渡しすることでどれだけマッチング率が上がるのか。本人たちの満足度が上がるのか。心配でしたが、アンケート結果では「初対面同士ながら、互いの内面の共感度を知ることができて良かった」「条件だけではなく、共感で選ぶことができてよかった」などと、参加者の満足度の高いイベントになりました。

機械から人への刺激で、人の行動や精神は変わるのか?

「人は基本的には変わらない」という前提のもと、人に行動変容を促すための研究を行っています。以前、「運動習慣を持たない人にどうすれば運動させることができるか」というプロジェクトを行いましたが、人はよほどのモチベーションを持たない限り、行動を変えることは難しいと感じました。

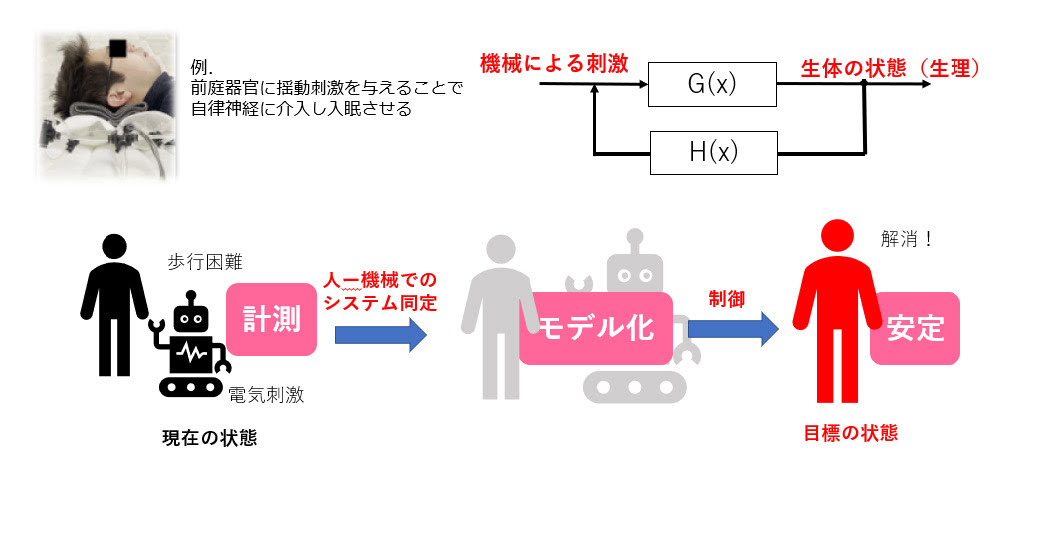

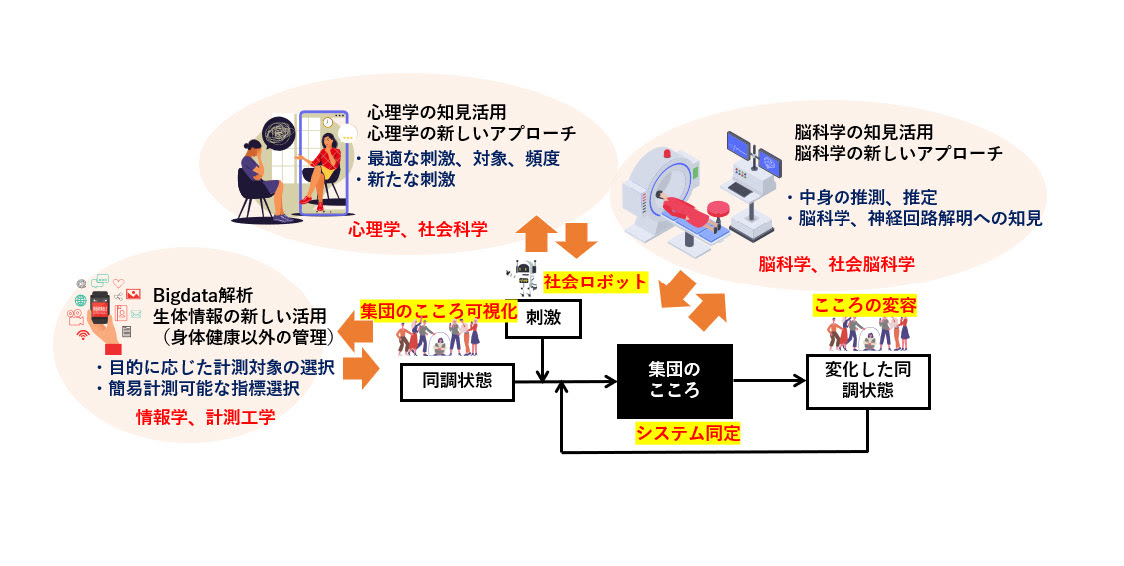

RARAでは、物理的なロボットからの刺激で、人の精神や人々のコミュニケーションに介入することで人の行動を変容させることができるのかということをテーマにしています。

工学的なロボティクスの分野では、昔から人と機械の融合を進めてきました。

有名な理論では「サイバネティクス理論」という、人間と機械のコミュニケーションを扱い発展してきた学問があります。この理論を含め、これまでの学問では人と機械をつなげることで「機械をうまく動かす」という、人から機械への一方向の流れでした。

今私たちが模索しているのは、「機械から人の機能に作用して、人の行動や精神を動かす、またその変化を機械が受け取り刺激を変える」という、人と機械が一つのシステムとなった系を考えています。これは、これまでほとんど研究されていなかった流れです。

睡眠の質が上がる?ロボット枕プロジェクト

人間は機械からはフィードバックを受けないし、機械からも干渉を受けないというのが一般的な考え方です。例えば生成AIは、人に何かを尋ねられたらたくさんある情報の中から答えを見つけ出してきますが、人の生体機能や精神に対して、生理機能や行動動機に何らかの変化を与えることはありません。

一方で、人の生体機能は、外部からの入力で意外と簡単に変わるんです。私たちの研究では、物理的な刺激により、人の生体機能にポジティブに影響することがあることがわかってきました。

その一つとして、人の睡眠の質を上げるため、企業との共同研究で「枕」のプロジェクトを進めています。睡眠関連のプロダクトやサービスの開発を手がけるAx Robotix社と共同で行っている、変形するロボティクス枕「ねむりす」を使った研究です。

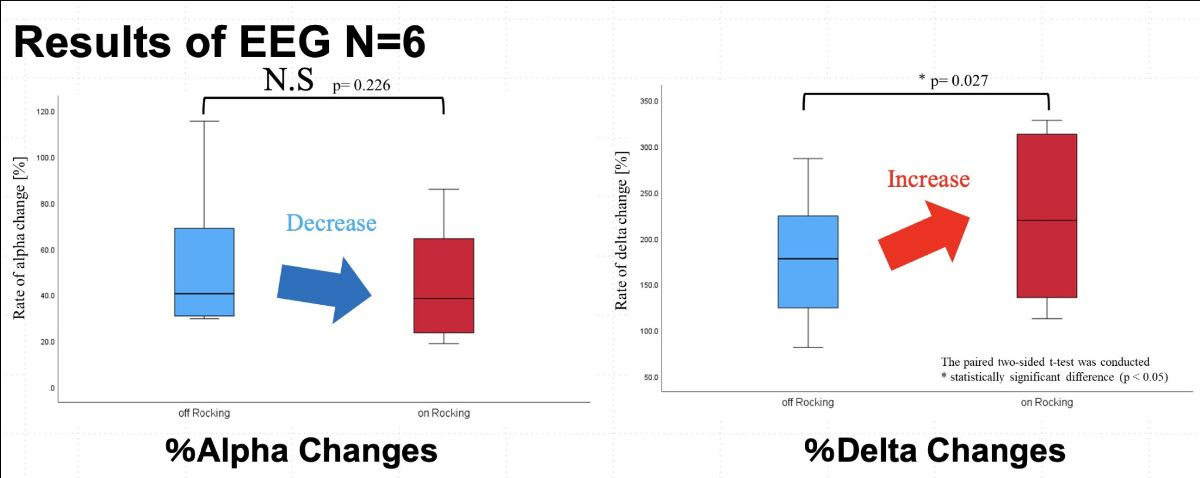

微小な揺動が入眠や深い睡眠をもたらすことは元々知られており、

具体的には、「ねむりす」の高さ調整機能を使って、

それにより、

右のグラフでは、深い睡眠の時に出現する「デルタ波」が増加していることを示しています。

今年1月にラスベガスで開催された家電関係の国際会議「IEEE 42nd International Conference on Consumer Electronics」で本研究の論文を発表し、「Best Session Award」を受賞しました。

今後、ロッキングをコントロールし、利用者の理想的な睡眠を実現するべく、より進化させていきたいと考えています。その詳細な生化学的な反応については、スポーツ健康科学部の藤田先生(RARAアソシエイトフェロー)に調べていただいています。

さまざまな企業と共同実験や共同研究を行っている中で、対象者に副作用が起こらないよう最新の注意を払っています。主作用に伴う副作用は必ず検証するようにし、想定外の副作用が起こらないよう、綿密な実験計画を立てて進めます。社会実装の際には、事前に副作用についても説明し、対応策を提案するようにしています。

コロナ禍で劇的に変わったコミュニケーション。孤独、孤立感の問題も

私は解剖学の研究者だった祖父の影響で、もともと研究者になりたいと思っていました。周囲には医療職の人が多かったのですが、私自身は直接的な医療ではなく、もっと幅広く、もっと大勢の人を助けることができる技術を開発したいという思いがありました。

高校生の時、立命館大学の学校案内パンフレットを見て、ロボットと人間をつなぐ「生体工学」という学問を知り、「ここで学びたい」と思いました。3回生から生体工学の研究室に所属し、指導教官で恩師の牧川方昭先生のもとで学びました。

修士課程を修了後、一度は企業に就職しましたが、結婚を経て、改めて博士課程へ。妊娠・出産を経て博士課程を修了し、念願の研究者になりました。

元々はセンサーの開発や生体情報処理をメインに研究してきました。人間関係やコミュニケーションに関する研究を始めたのは最近のことです。

コロナ禍で人間の行動やコミュニケーションが劇的に変わる様子を目の当たりにしたのがきっかけです。孤独や孤立感を感じる人が増えたほか、学生を指導する中で、若い世代のコミュニケーションの問題を強く感じました。

人の行動を変えることの難しさを実感

いじめ問題もその一環です。単に加害者側に「悪いことだからやめなさい」と言っても解決しない場合が多く、加害者側と被害者側、双方へのサポートが重要だと感じます。どうやっていじめという「行動」を変えるか、解決策を見つけていきたいと思っています。

人間関係において全員が仲良くするというのはあまり現実的ではありませんが、誰かが苦しんだり、孤立したりしない社会にしていきたい。そんな思いが、私の原動力になっています。

文部科学省の「革新的イノベーション創出プログラム」(COI)に参加し、「運動の生活カルチャー化により活力ある未来をつくるアクティブ・フォー・オール」というテーマで、東京芸術大学や心理学の専門家と協力しながら、どうすれば人が運動を始め、続けるのかを研究していました。健康維持のため、中高年層にどうやって運動習慣をつくり、どう継続してもらうかを目指して研究してきました。

しかし、運動をしない人はどれだけ健康の重要性を訴えても将来のリスクを説明しても、なかなか行動を変えないという現実に直面したのです。行動変容の難しさを実感しました。

いじめのような問題についても同様に、行動を変えることはとても難しいことです。単に「悪いことだからやめなさい」と言っても、根本的な原因にアプローチしない限り解決しません。この問題をどう解決するかが、私の研究の大きなモチベーションです。

ロボットが介入すると、人の行動が変わるのか?

どの研究分野でも行動変容は難しいテーマとされています。人の行動を変えるためには外的な報酬や罰などの手段がありますが、根本的なモチベーションを変えなければ、本質的な行動の変化は期待できません。これは一般的な認識だと思います。

枕は一例ですが、人の身体の小さな機能は、意外と外部からの刺激やロボットによる介入で変わるものなんです。同様に、ロボットが集団の中に介入することによって、人と人のコミュニケーションに変化を与えられるのではないかとも考えています。

例えば小学校で一人ぽつんとしている子がいたとします。その場にロボットが介入し、その子のもとに行って、まずその子とロボットが友達になることで、他の子どもたちが面白いと感じ、自然と周りに集まってくるかもしれません。ロボットを介したコミュニケーションが生まれ、その結果、周囲の理解が深まることで、その子を中心に小さなグループが形成される可能性もあります。

また、ロボットに人々の注意を引きつけ、悪意を向ける対象を変えるような働きかけも可能かもしれません。ロボットの介入が人の行動を変える要素となることは可能ではないかと思っています。

血糖値の上昇度合いから探る、楽しく食事をとる重要性

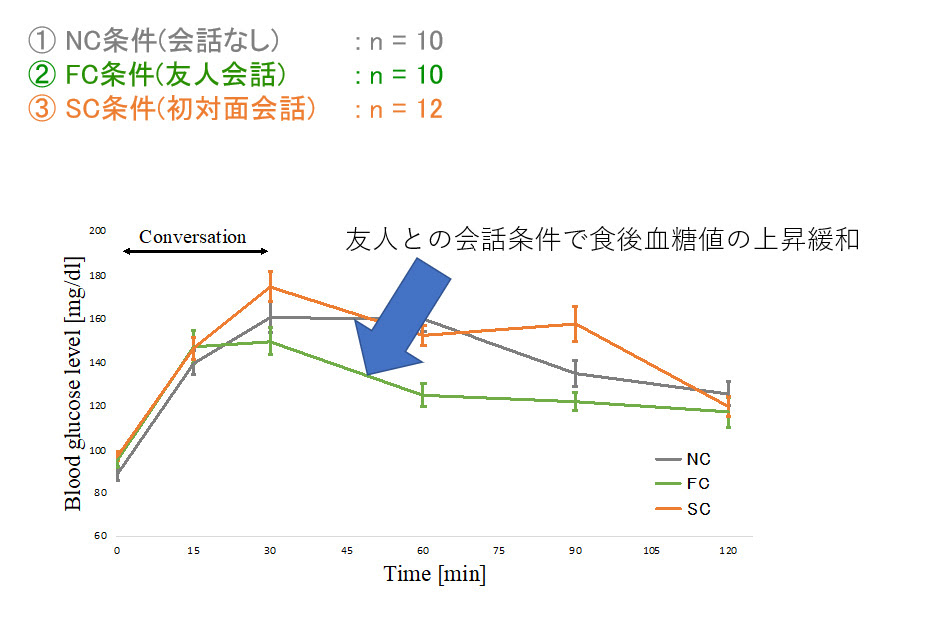

私の研究テーマの一つに、「人間関係が良好であることが身体の状態に与える影響」があります。この研究では、「友人と楽しく会話をしながら食事をしている時」と「一人で食事をしている時」、また「初対面で緊張感のある相手と食事をしている時」のそれぞれで、食後の血糖値を比較しました。

結果として、友人と楽しく過ごしている時が血糖値の上昇が最も少なく、逆に緊張している時や一人で食事をしている時には血糖値が大幅に上昇することが分かりました。これは食事の際の環境が健康に大きく影響を与えることを示しており、生活習慣病の予防においても重要な示唆となりました。

この結果をまとめた論文は現在、電子ジャーナル「

RARAを通じて研究が広がり、社会実装にもつながっている

RARAでは、他のフェローやアソシエイトフェローの先生方と様々な形でつながることができ、単に学際領域をつくるだけでなく、コラボレーションを通じて私の研究をそれぞれの先生方の領域にも広げていただき、とても面白い環境だと感じています。

フェローやアソシエイトフェローの先生方は壁がなく、私の提案を面白いと感じてくださる方がいらっしゃいます。研究の理論や作用・副作用の検証などについてアドバイスをいただいたり、研究の穴を見つけてもらったりしています。自分で解決できない問題についても、専門の先生方に助けを求めることができるというのが大きな強みですね。自分一人ではできなかった実験のプロトコルが実現したり、今まで得られなかった研究データを手に入れられたりします。私自身学生のような気分で、他の先生方に頼りながら知見や研究を広げています。

例えば、アソシエイトフェローでスポーツ健康科学部教授の藤田聡先生とは国際共同研究を行っており、研究データの提供を通じて、互いの研究を進めていく関係を築くことができています。

RARAの枠組みを通じて、一人ではできなかったことができるようになってきているというのが大きな魅力です。学部や学科に関係なく選出され、横断的に活躍する先生方だからこそ、柔軟なコラボレーションが可能なのだと思います。

心理学や工学の分野では研究や実装が進んでいる技術もありますが、現在私が取り組んでいるテーマはどの分野にも完全には当てはまらず、むしろそれぞれの一部を組み合わせているのが特徴です。

研究室の中だけでは限られていたことが、RARAの先生方からのアドバイスを受け、企業とのコラボレーションが広がり、社会実装につながる話に進められることも多いです。外部からのお声掛けも多くいただけるようになったのは、RARAの影響だと思います。基礎研究はしっかり行う必要がありますが、同時に、新しい技術が生まれたらすぐにでも社会実装していくことが求められていると感じています。

究極的に目指しているのは、やさしい世界をつくること。コロナ禍で多くの物事やシステムが大きく変わりました。人と人がよりうまく前向きにつながるための研究を進めていき、それがやさしい世界を実現する手助けになればと思います。

また、私自身の活動を通じて、研究者という職業がもっと魅力的で素敵な職業として、多くの子どもたちや学生たちに目指してもらえるようにしたいという思いもありますね。

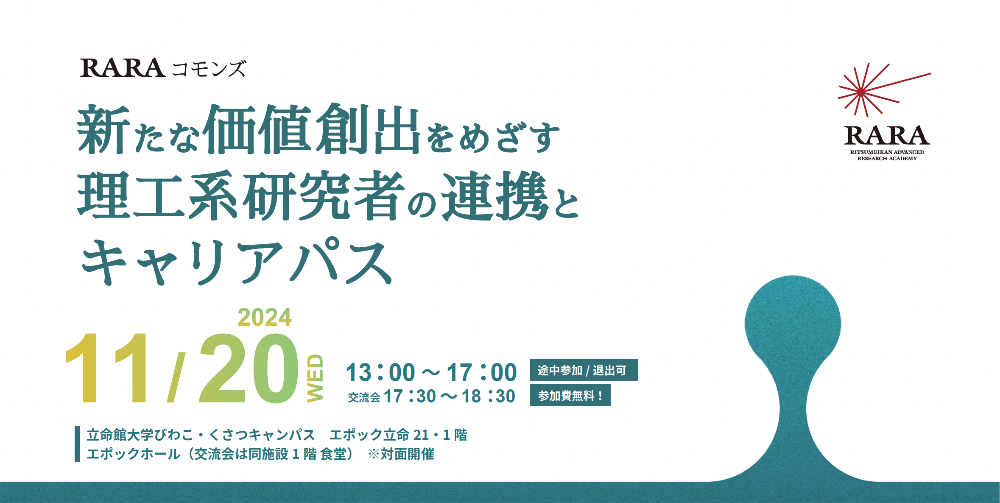

2024年度「RARAコモンズ」開催のご案内

このたび、理工学部所属のRARAフェローたちが中心となり、「

岡田フェローを含む6名のRARAフェローらによる研究紹介を交

RARAを基盤とする中核研究者の連携の最前線と、

詳しくはこちらをご覧ください。

※RARAコモンズとは、RARAフェロー/

◆テーマ「

◆日時:2024年11月20日(水)13:00~17:00

◆会場:立命館大学びわこ・くさつキャンパス エポック立命21・1階 エポックホール(対面開催のみ)〒525-8577 滋賀県草津市野路東1丁目1-1

◆登壇者:

小西聡フェロー、岡田志麻フェロー、峯元高志フェロー、

◆定員:100名

◆申込先:

https://forms.gle/

(2024年10月31日配信)

RARA Newsletterでは、RARAの最新情報やインタビューなどを月1回程度お届けしています。

RARA Newsletterへの登録はこちらから。