Newsletter / RARA Commons / 研究活動レポート / 中川 毅

RARA Newsletter vol.2 (転載) 地球の大変動を解き明かす。湖底堆積物「年縞」の分析を通じて見えるものとは ──中川毅教授インタビュー

2024 / 01 / 23

2024 / 01 / 23

RARA Newsletter vol.2

地球の大変動を解き明かす。湖底堆積物「年縞」の分析を通じて見えるものとは

──中川毅教授インタビュー

(2024年1月に登録者にメールでお届けしたNewsletterを転載したものです。Newsletterへの配信登録はこちらから)

みなさま、こんにちは。寒さがいよいよ本格化してまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

能登半島地震において災害に遭われた方々へ、謹んでお見舞いを申し上げます。

立命館先進研究アカデミー(RARA)から、Newsletter vol.2をお届けいたします。

RARAはフロントランナーとなるトップ研究者を「RARAフェロー」として任命し、研究環境を整備しており、これまで16名のRARAフェローが未来を切り開く先進的研究者として、研究活動と成果発信を進めています。

前回のNewsletter vol.1では、RARAの第1回シンポジウムのお知らせと、シンポジウムに登壇するRARAフェローの小川さやか教授のインタビューをお届けいたしました。

第1回シンポジウムはZoom中継で一般公開します。現在、参加申し込みを受付中です。https://rararits01.peatix.com/

今回のNewsletterでは、シンポジウムに登壇するRARAフェロー・中川毅教授に話を聞きました。「危機」というものにどう対峙すべきか──。中川教授が語るシンポジウムへの思いや最近の研究活動、トピックを、インタビュー形式でお届けします。

(以下は、中川教授へのオンラインインタビューを元に編集部で構成したものです)

RARAフェローとしての志とミッション

第1期RARAフェローの就任式で、挨拶の順番が回ってきて屏風の前に立った私は、「この5年間を、データを取ることに使う」と宣言しました。上質なアウトリーチも、教育も、社会貢献も、突き詰めれば「最上流」に画期的なデータがあって、それによってはじめて引き起こされる波及効果だと考えています。

今回RARAフェローとして、普通ではあり得ないほどの自由と、期待と、予算を与えてもらいました。そこでするべきことは何だろうと考えたとき、それは最上流である、世界観を変えるようなデータを生み出すことであると、私は思ったのです。

こういう希有な機会を与えられて、しかも本気を出し切った者にしか成し遂げられないような仕事を、5年後に提示することが重要だと考えています。

私のライフワーク──福井県・水月湖の「年縞」から過去の出来事を復元する

私は福井県にある「三方五湖」の中でも一番大きな湖、「水月湖」の堆積物の分析に取り組んでいます。

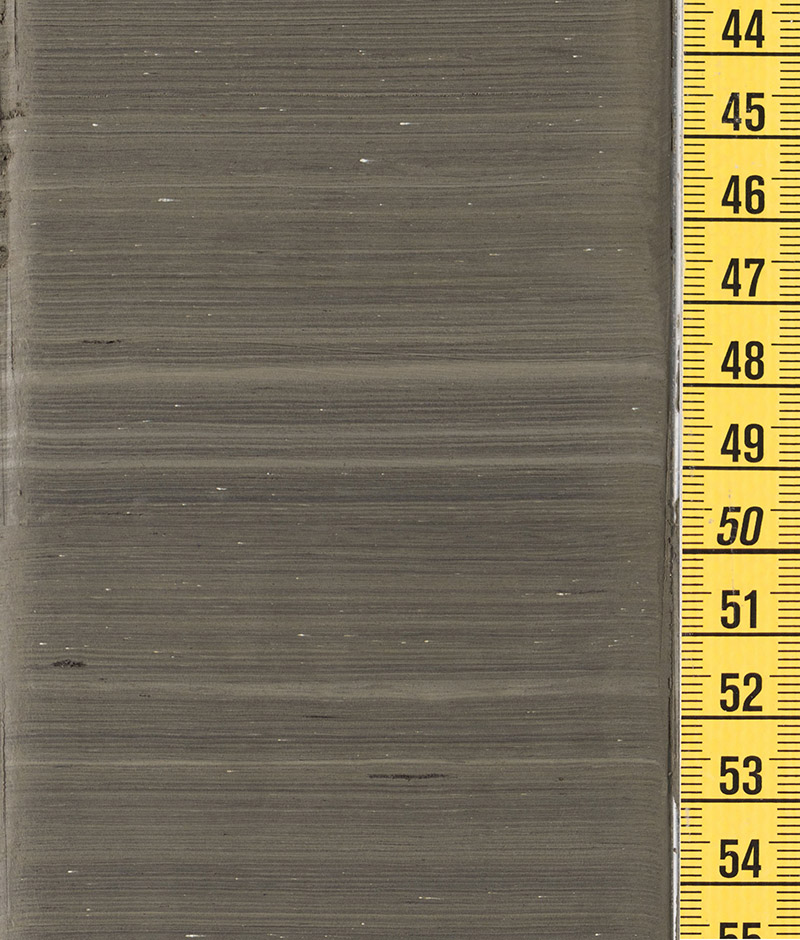

水月湖の底には、7万年以上の歳月をかけて積み重なった、「年縞(ねんこう)」と呼ばれる特殊な地層があります。季節ごとに異なる物質が積もることにより、木の年輪のように1年ごとの縞模様ができるのです。水月湖の年縞は世界でもチャンピオン級の品質を誇っています。水月湖の年縞の分析結果は、地質学や考古学における年代測定の「世界標準ものさし」に採用されました。

長い年月の間、湖沼などの底に堆積した土などの層が描く「年縞」。1年に一層ずつ堆積し、特徴的な縞模様を描く。

私はライフワークとして、全部で45メートルもあるこの水月湖の年縞を1センチメートル、つまりおよそ10年刻みで徹底的に分析して、過去7万年間の出来事を詳細に復元する仕事をしています。

水月湖の年縞の中には、植物の花粉の化石が含まれています。これを抽出して顕微鏡で観察して、花粉の種類や数を分析することで、いつ、どの植物が元気に花を咲かせていたか、どの植物が枯れてしまったか、などがわかります。またそれを手がかりにして、当時の気候を知ることができます。

火山灰や黄砂も併せて分析することで、当時の気候や環境、災害の状況についてもわかってきます。地球温暖化や自然災害のメカニズムの解明など、今後の研究成果に期待が寄せられています。

7万年間の出来事を10年ごとに分析する理由とは

地質学では、過去を100年とか1000年といった長い時間で刻んで分析するのが普通でした。私のような、10年刻みの仕事は膨大な手数がかかるので、ほとんどの研究者はやりたがりません。100年とか1000年刻みの仕事であっても、それはそれでサイエンスとしては成り立ちます。ではなぜ私は、10年ごとという細かい単位で復元しているのか。

それは、人間は100年先や1000年先のことを真剣に心配しないからです。人間にとってリアルなタイムスケールは、数秒から数十年の範囲です。人間にとって切実な時間スケールで、過去の地球で何が起こっていたのかを詳しく知り、それを手がかりに、未来へのヒントを模索しています。

これまでそういった緻密な研究を、過去何万年もの長い時間について、本当の意味でやりきったグループは世界で1つしかありません。3世代の研究を通してグリーンランドの地層を分析した、デンマークのチームです。そこから多くの研究が派生して、過去についての私たちのイメージが大幅に書き換えられるに至った、本当に偉大な業績です。

ただ、グリーンランドには人が多くは暮らしていないため、そこから得られる情報は、人間の未来にとっては間接的です。一方、日本には濃密な人間活動があるし、日本の過去や未来は、すなわち私たち自身の過去や未来です。なのでグリーンランドに匹敵するような研究成果を、日本から出したいと思っています。

自作の分析キットが大活躍

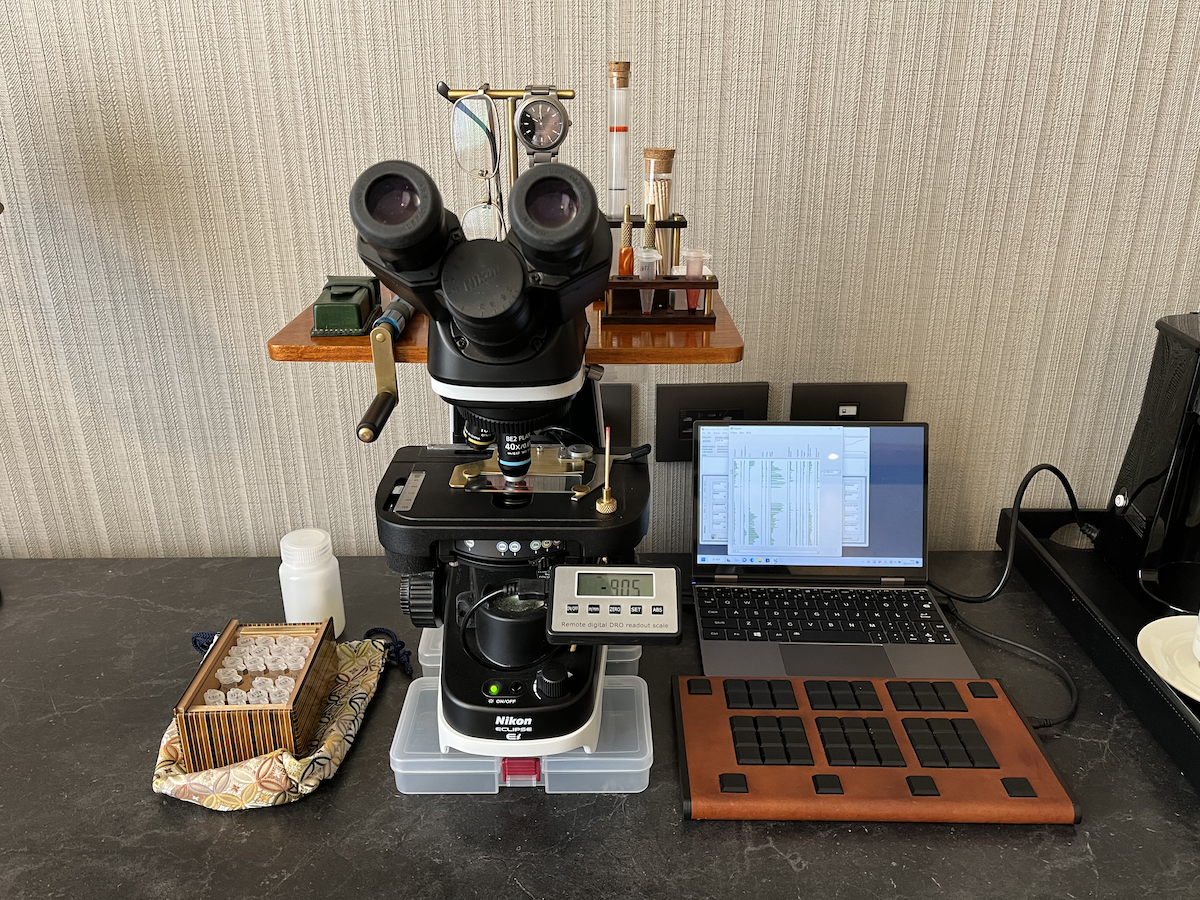

あらゆる研究者が忙しい日々を送っていますが、私は多忙な中でも隙間時間を最大限に活用するために「持ち運び式分析キット」を自作しました。

顕微鏡とその周辺機器を小型のカバンに詰め込んだもので、組み立てに5分、分析に40分、撤収に5分。どんな場所でも50分ほどあれば堆積物の1サンプルを分析することができます。自宅や出張先のビジネスホテルはもちろんのこと、空港のラウンジや講演会の楽屋、新幹線や飛行機の座席ですら、サンプルを分析できるようになりました。

「持ち運び式分析キット」を組み立てたところ。顕微鏡の上面を机にしたことで、最低限のスペースで分析が可能になり、撤収の時の忘れ物の心配もなくなりました。工作が好きなので、キーボード、試験管立て、手回し式の遠心分離機など、顕微鏡本体とパソコン以外のものは、ほぼすべて自作です(ソフトウェアも)。写真は調査地に向かう途中で滞在した、メキシコシティの空港ホテルにて。

すべてのパーツは機内持ち込み可能なカバンに収まります。顕微鏡の電源はパソコンのUSBポートから取れるので、コンセントすら必要ありません。よく空港の安全検査で止められますが、通過できなかったことはありません。

一昨年は年間で600サンプル、昨年は770サンプルを分析しました。730を目標にしていたので、去年はクリアできたことになります。730サンプルというのは、365日、1日も休まず、1日に2サンプル、合計2時間ずつ分析を続けることでようやく達成できる数字です。

このペースを5年間維持することができれば、生涯をかけて成し遂げたいと夢見てきた、水月湖のライフワークを完結させられる見通しが立ってきました。RARAフェローとして、無事にその日を迎えられるよう、研究を全うしたいと思っています。やりきらないと、一生涯後悔することになると思うので。

最近のサイエンスはサイクルが短くなって、しかも研究資金を集めるためなのか、派手なメッセージが増えていると感じます。一方、本当に信頼できる圧倒的なデータに基づく仕事は、減っている気がします。RARAフェローはそうではなく、何年も腰を据えて本気で取り組むような、重心の低い仕事をしなければ意味がありません。「次世代研究大学」を掲げる立命館のプライドにかけても、きちんとした「残る」データを出していきたいです。

農耕が始まった背景を解明すべく、メソポタミアへ

昨年10月、RARAアソシエイトフェローの北場育子准教授とともに、古代メソポタミアの「肥沃な三角地帯」の近くで堆積物を採取しました。農耕の起源を解明することを目的としたプロジェクトの一環です。

従来の説では、農耕は気候の温暖化あるいは寒冷化をきっかけに始まったと考えられてきました。ところが、水月湖で復元された気候変動のデータと、メソポタミア文明の考古学的な証拠を照らし合わせてみると、農耕が始まったのは、気候が不安定な状態から安定した状態にシフトした時期だったらしいことがわかってきました。

この発見は示唆に富んでいて、これはまだ仮説ですが、気候が不安定で「暴れて」いる時代には、近い将来の予測が立たなかった。つまり「これを植えておけば大丈夫」という作物を絞り込めなかったのではないでしょうか。そういう環境下では、農耕より狩猟採集が賢明な生存戦略だったはずです。もしそうなら、農耕の開始は人類史上の革命的な進歩というより、単に異なる環境条件に対する適応にすぎなかったことになります。

ただ、メソポタミアと日本は遠く離れているので、日本のデータはあくまでも「間接的」です。そこで今回は、農耕の起源地であるメソポタミアの近くで、水月湖と同様の調査をおこないました。農耕が始まった時代に、その周辺ではどのような気候変動が起こっていたのか、解明することを目指しています。

「危機」というものにどう対峙すべきか

気候変動や自然災害に対し、やたらと危機意識をあおるような言説があふれています。だから自分の研究に投資しろ、そうすれば解決策を見つけてみせる、というロジックです。私はそういうスタンスとも、少し離れたところに自分を位置づけています。

大変動を生き抜いてきた人類。本当に気をつけるべき危機とは

地球は放っておいても激しく変動するものです。かつては現在よりも平均気温が15℃高かった時代もあり、逆に50度低かった時代もありました。現在、人類が「危機」と感じている現象は、地球がこれまで経験してきた様々な変動の中で、実はわずかな変動にすぎないのです。

地球の歴史は46億年。ホモ・サピエンスが登場してからはわずか約30万年ですが、その中ですら、人類は摂氏15〜20度もの気温の変動幅に適応してきました。地球には、「望ましい典型的な状態」というのは存在しないんです。私たちが危機と感じて恐れていることのほとんどは、じつは単なるノスタルジーの問題にすぎないと私は思います。

例えば、日本が今から10度温暖化したとしても、高台に住んで、米ではなく芋を主食にすることで対応できます。三世代後にはそういった生活を懐かしいと感じる日本人が出てくるでしょう。

私が本当に気をつけるべきだと思っているのは、気候変動そのものではなく、変動が起こるときのタイムスケールと頻度です。100年かけて5度温暖化するのであれば問題ありませんが、短いスパンで急激な変化が起きる場合は「危機」と言えるでしょう。

実際、約1万2000年前に、ヨーロッパ北部の平均気温が1年で7度上昇するという現象がありました。そしてその後1万年間、地球は例外的に安定しました。直近の300年間は特に安定しており、この300年間で人間はこれまでにない現代文明を築いたのです。

文明の発達により大規模な社会インフラを抱えることで、人間のフットワークが重くなるという問題があります。システムが完成してしまっているため、去年と今年、来年が同様のものになることを期待する傾向があります。

未来予測は確実にできるとは限らず、実際には思いがけないことが続くものです。明確な予測が不可能なので、完璧な解決策を事前に準備しておくことも不可能です。想定に頼りすぎて人間の柔軟性や即応力が損なわれていくのだとすれば、その方がむしろ危機だと言えるかもしれません。

気候の変動性が大きくなっていく世界では、予測に頼らず、一人ひとりが柔軟な対応力を持ち、必要な人を柔軟に活躍させることのできる、集合知を持った社会が必要になってくると思います。予定調和をひたすら望む農耕民の知恵ではなく、それぞれが自分のフットワークとオリジナリティを信じて、思いがけない未来を楽しみにできるような、ある意味で狩猟採集民のようなマインドを持った社会が実現するといいなと思います。

シンポジウムやイベントでは、思いがけない人と出会うことで、思いがけないアイデアや言葉が生まれるものです。今回も、そんな思いがけないシナジーを楽しみにしています。

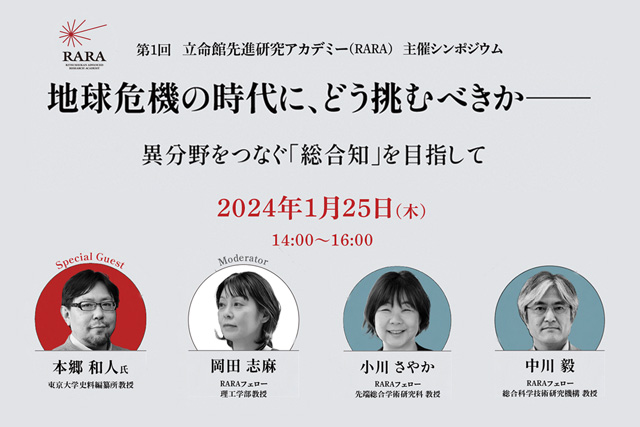

第1回RARAシンポジウム、視聴申し込み受付中

中川毅フェローが登壇する第1回RARAシンポジウムの参加申し込みはこちらで受付中です。(Zoom中継、事前申し込み制)

https://rararits01.peatix.com/

第1回RARA主催シンポジウム

テーマ:地球危機の時代に、どう挑むべきか──異分野をつなぐ「総合知」を目指して

日時:2024年1月25日 14:00~16:00(13:45よりオンライン接続開始)

対象:研究者・学生・一般のみなさま

参加費:無料

また次回のNewsletterでお会いしましょう。

(2024年1月16日配信)