Newsletter / 研究活動レポート / 惣田 訓

RARA Newsletter vol.20(転載)微生物と植物の力で持続可能な水環境を創り、次世代とともに水問題解決に挑む──日本からアジア、世界へ─惣田訓アソシエイトフェローインタビュー

2025 / 11 / 18

2025 / 11 / 18

RARA Newsletter vol.20

微生物と植物の力で持続可能な水環境を創り、次世代とともに水問題解決に挑む──日本からアジア、世界へ

(2025年11月に登録者にメールでお届けしたNewsletterを転載したものです。Newsletterへの配信登録はこちらから)

ようやく秋も深まり、木々が色づき始めています。みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

立命館先進研究アカデミー(RARA)より、Newsletter vol.20をお届けいたします。

「次世代研究大学」を掲げる立命館大学では、さらなる研究高度化を牽引する制度として2021年にRARAを設立。大学の中核を担う研究者たちを「RARAフェロー」に、先進研究拠点を形成するポテンシャルを有する研究者たちを「RARAアソシエイトフェロー」に任命し、研究活動と成果発信を進めています。

微生物と植物の力で、世界の水環境問題に取り組む

今回のNewsletterでは、RARAアソシエイトフェローの惣田訓・理工学部環境都市工学科教授のインタビューをお届けします。惣田アソシエイトフェローは琵琶湖・環境イノベーション研究センターのセンター長も務めています。

急速な経済発展を遂げるアジア諸国では、

惣田アソシエイトフェローは、

ベトナム、インド、

「自然の浄化作用を工学的に装置化する」

(以下、

自然の「分解者」と「生産者」が、水を浄化する

私の研究は、下水や産業廃水、汚染された水環境から有害な有機物や金属を除去・回収することを目的としています。その際に主に用いるのが、微生物と植物です。

自然界の分解者である微生物は、有機物を分解して水から除去することができます。好気性微生物が有機物を分解する能力を応用したのが、下水処理場で広く使われている「活性汚泥法」です。

一方、植物は自然界の生産者として、光合成をしながら育ちます。湖沼の富栄養化の原因となる窒素やリンといった栄養塩類を吸収して成長し、育ったバイオマスは様々な資源として利用することもできます。

ベトナムの世界遺産チャンアンの自然湿地

微生物や植物を使った方法は、

私の研究室では、この微生物と植物を活用し、

海に囲まれた町での原体験が、水環境研究への道を開いた

なぜ化学薬品や機械ではなく、自然の力を使った方法に着目したのか。それは、私自身の原体験と大学での出会いが大きく影響しています。

私は神奈川県三浦市という、海に囲まれた田舎町で育ちました。半農半漁の町で、当時は下水道が十分に整備されていませんでした。そのような環境で過ごしたことが、水環境への関心を抱くきっかけになったのだと思います。

三浦市の小網代の森

大学に入って環境工学科に進学するまで、

もちろん、他の技術が劣っているわけではありませんが、

「変わり者」の研究室で学んだ、学際的視点

実際に微生物を顕微鏡で見たり、遺伝子を抽出して、それがどんな細菌なのか解析したりと、自分の手を使って実験しながら研究するというスタイルが、とても自分に合っていると感じていました。しかし、微生物や植物を使うというアプローチは、当時の工学部の環境工学の中では、必ずしも主流ではありませんでした。

私の所属していた研究室は、当時としては先進的な視点で研究を行っていたと思います。下水を処理する微生物の遺伝子を解析したり、植物の根の周りにどんな微生物がいるのか探したりと、「廃水処理のために、わざわざそこまで調べる必要があるのか」と思うこともありました。しかし、20年、30年経って振り返ると、その視点がいかに重要だったか、実感します。それを教えてくれた先生方には、本当に感謝しています。

日本の理系の大学受験では、通常は数学と理科が1科目、多くても2科目の選択です。工学部に進学する学生は、たいてい物理だけ、あるいは物理と化学を勉強して入学します。しかし実際に環境工学を学んでみると、物理や化学はもちろんですが、生物学も必要であり、さらに経済学や社会学の視点も求められると感じました。環境工学には、とても幅広い学問領域の知識と経験が必要なのです。

特に生物学は、私自身、高校時代には、ほとんど勉強していませんでした。しかし、大学に入って学んでみると、微生物や植物は時に予想外の能力を発揮し、その奥深さは魅力的でした。

大学院時代の「考える実験」が、研究の面白さを教えてくれた

研究者として大きなターニングポイントになったのは、大学院生(修士)時代の経験でした。しばらく卒業研究の継続実験をしていたのですが、ある時、テーマの方向性に行き詰まってしまいました。指導教員の先生も、「しばらく自由にやってみなさい」と言ってくださり、私は自分の発想で研究を発展させる計画を考え、こっそり実験をやってみたのです。学部4回生の時は、「遺伝子組み換え細菌が活性汚泥に混入した場合、どんな消長をするのか」という、リスク評価の視点から研究をしていました。大学院では、その逆の発想で、「遺伝子組み換えによって水質浄化機能を高めた細菌を、意図的に活性汚泥に入れたらどうなるか」、試してみました。

理論的にはうまくできると思っていましたが、実際にやってみると本当に水質が改善できるデータが得られました。先生に結果を報告したら、半分喜んでくれましたが、半分叱られました。もちろん遺伝子組み換え細菌を扱う以上、安全管理には十分に注意しましたが、先生の立場からすると研究倫理上の懸念もあったのだと思います。また、実験計画も振り返れば稚拙なものでした。

それでも、「研究が面白い」と感じたこの経験がとても刺激的であり、自分で考えて行った実験が成功した体験は、研究者としての原点になりました。

廃水処理を通じた人材交流と共同研究──アジア各国との国際プロジェクト

現在、私は複数の国際共同研究プロジェクトを進めています。

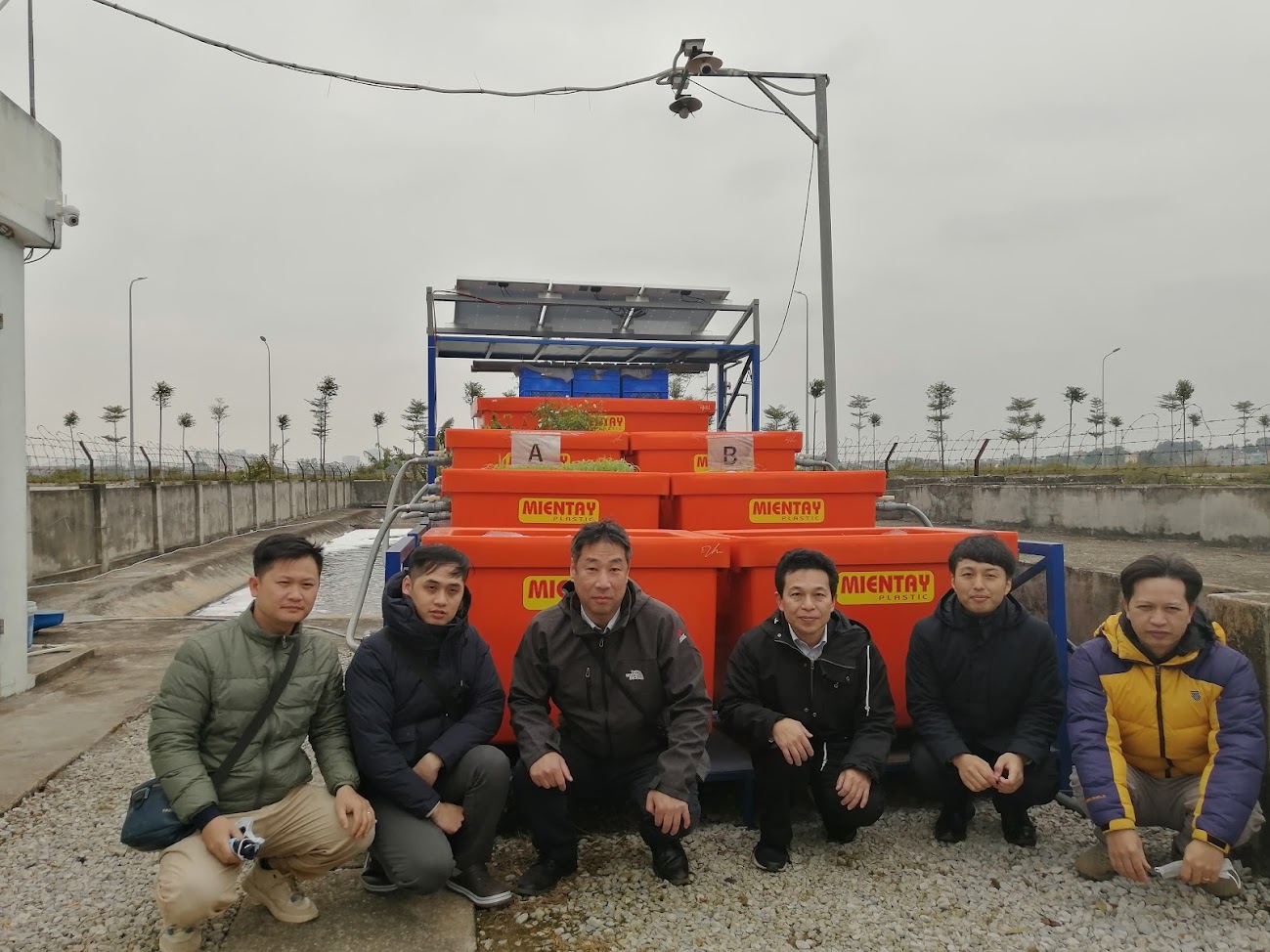

ベトナムとの共同研究では、日越大学との連携を深めています。

人工湿地とは、ろ材を充填し、

インドとの共同研究は、インド工科大学ハイデラバード校(IIT Hyderabad)と5~6年にわたり継続しています。

研究面では、

教育面でも深い協力関係を築いています。

一方、冬休みには、IIT Hyderabadの学生が立命館を訪れ、

インドネシアからの留学生とは、バティック(Batik、

このテーマは、

ベトナムのバクニン省に設置した散水ろ床と人工湿地を組み合わせた廃水処理装置

インド工科大学ハイデラバード校でのPBLプログラム(2025年9月)

鉱山廃水処理に新たな光を

国内の研究事例としては、独立行政法人JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)との共同研究があります。

日本国内には、数千箇所もの鉱山があります。今は経済的な理由でほぼすべてが休廃止状態ですが、金属を採掘するための坑道を一度掘ってしまうと、そこから半永久的に金属を含む水が湧出し続けてしまうのです。したがって廃水処理は何十年も、何百年も続けなければなりません。

通常は化学薬品を入れて金属を除去し、泥状にして別の場所に保管しますが、処理コストが非常に高額です。そこで、化学薬品をできるだけ使わず、電力も極力使わない方法はないか、という観点から、人工湿地を利用した処理技術の研究をしています。

水路に貝殻を入れたり、廃棄ガラスの再生材を入れてみたり、ろ材を敷き詰めて湿地植物を植栽するなど、コストを抑えながら金属を除去できないか研究・実践しています。

鉱山によって問題になっている金属が、亜鉛なのか、カドミウムなのか、あるいはヒ素のような半金属なのか、最適な処理方法はそれぞれ異なります。人工湿地に水を通し、実際に活躍できる植物や微生物の種類が、それぞれ異なることがわかってきました。

亜鉛やカドミウムの場合、植物が根から吸収するだけでなく、根圏の微生物が硫化物を生成し、それが金属を沈殿させて除去しています。ヒ素の場合は、根圏の微生物が鉄の酸化物を形成し、それがヒ素を吸着するという、複雑なステップを経た除去機構が働いています。鉱山や金属の種類に応じて、どの植物・微生物が効果的か、系統的に整理できてきました。

ベトナムから博士号取得を目指して留学してきた学生が中心となり、小型の人工湿地装置を作製して、実際に鉱山廃水を処理し、亜鉛やカドミウムの除去効果を検証しました。これまでほとんど利用されていなかったアイリスという、美しい花を咲かせる湿地植物を使ってみたところ、意外にも高い除去性能が得られました。その根圏には多様な微生物が生息しており、金属除去に大きく貢献していることがわかり、この成果が評価されました。

RARAの仕組みで、若手研究者が着実にステップアップ

日越大学出身のグエン・ティ・トゥオンさんは立命館大学大学院博士課程の在学中に「RARA学生フェロー」に採択されました。このフェローシップによって、研究環境が充実し、彼女は無事に博士号を取得できました。その後、立命館大学のアジア・日本研究機構の専門研究員としてキャリアを進め、ベトナムとのネットワーク形成に貢献しています。RARA学生フェローへの採択をきっかけに、彼女は着実にキャリアを積み重ね、順調に成長を遂げました。

また、私自身のRARAアソシエイトフェローの予算を活用し、澤田和子さんを専門研究員として採用しました。高い分析技術を持ち、研究室の化学系研究の質の底上げに大きく貢献しており、とても頼もしい存在です。

彼女自身も安定して自分の研究の幅を広げ、今年、立命館大学の女性研究者キャリアパス支援プログラムに採択され、研究教員として新たな一歩を踏み出しました。

SDGsの目標達成には、トレードオフを乗り越える学際的な視点が必要

私の研究はSDGsと深く関連しています。特に目標6「

しかし、これらの目標は必ずしも両立するわけではありません。

例えば、水をきれいにするということは、

また、水質改善を追及するあまり、微生物や植物の増殖によって、

このように、さまざまな側面から課題を捉え、

2022年に実施した学びのプラットフォーム | MIRAIでのオンライン講演

海外の水問題には「適正技術の展開」を、国内の下水処理には「発想の転換」を

今後の展開や将来のビジョンについて、私は国内向けの研究と海外向けの研究を、便宜的に区別して考えています。

海外における研究では、インドネシア、インド、ベトナムなど、水問題が依然として深刻な国々に対して、日本が培ってきた研究成果を現地の条件に応じて再設計する適正技術(appropriate technology)が理想的と考えています。現場の課題を把握し、「今、何に困っているのか」「どのような研究を行えば5年後、10年後に貢献できるのか」と意識しながら進める研究は、非常に意義深いと感じています。学生や若手・中堅研究者には、海外で活躍できる人材に育ってほしい思いもあります。

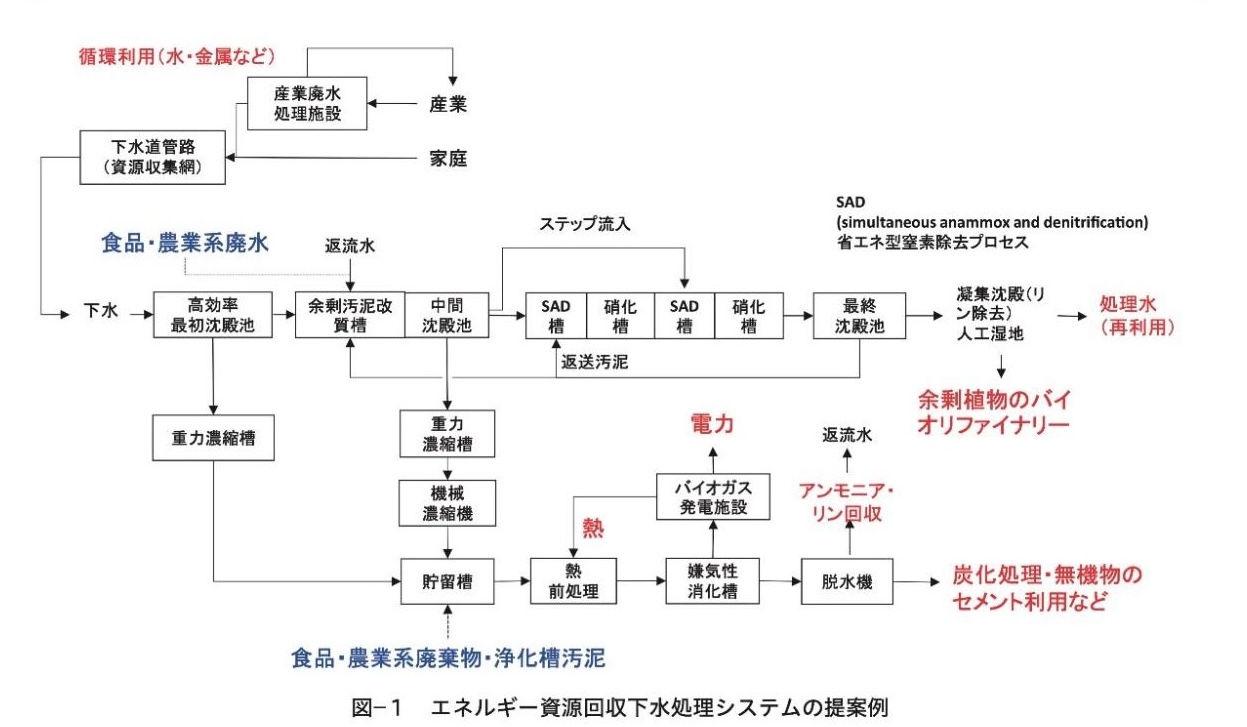

一方、国内に目を向けると、人口減少や高齢化が急速に進行する中、下水処理場や廃棄物処理施設の老朽化も進み、既存のインフラの再構築の時期を迎えています。 単に従来と同じ設計で建て替えるのではなく、新しい発想で取り組む必要があります。集約化や効率化を進めることは重要ですが、それだけでは持続可能なシステムにはなりません。 たとえば、下水処理過程で余剰汚泥が発生しない仕組みや、 下水から生じる汚泥を「廃棄物」としてではなく、「エネルギー資源」として再評価する視点が求められます。 つまり、下水処理場を“エネルギー回収ステーション”として再定義することが今後の鍵になると考えています。

都市部の下水処理施設では、技術者の確保やバイオガス化によるエネルギー回収がある程度進んでいますが、 中小都市では人材不足や予算制約が深刻です。 そのため、地域の条件に合った新たな処理システムの構築と、少人数でも維持運営できる人材の育成が急務です。現在、水ing株式会社と和歌山県工業技術センターと共同研究をしていますが、下水処理場の細菌を水生ミミズに食べさせて、初めから余剰汚泥という廃棄物が出ないような水処理施設を作れないかという研究を進めています。増殖した水生ミミズは、栄養価の高い飼料として地域資源に利用できないかと考えています。

大学と現場をつなぐ、次世代の人材育成

教育面でも、現場と連携した取り組みを進めています。

また、大津市でも下水道分野の人材不足が課題となっており、

このように、大学の教育と現場の実践を結びつけることで、

失敗と成功から学び、次につなげていこう

学生の皆さんや若手研究者の方々へのメッセージです。

私自身もそうでしたが、大学の研究では失敗することも多いです。

私も大学院時代、研究に行き詰まった時に、

微生物や植物には、

散水ろ床と人工湿地を組み合わせた廃水処理システム(エコプロ2023SDGs Week EXPO 2023)

RARA Newsletterでは、RARAの最新情報やインタビューなどを月1回程度お届けしています。

RARA Newsletterへの登録はこちらから。

今後も様々な形でRARAやRARAフェロー・アソシエイトフェローの取り組みを発信していきます。

夜長の季節ですが、秋冷の折、どうぞご自愛ください。

それでは、