Newsletter / RARA Commons / 更新情報 / 研究活動レポート / 西浦 敬信 / 田中 覚 / 赤間 亮

RARA Newsletter vol.18(転載)「文理融合」「可視化」「共有」が変える学術研究とアート・体験・社会──立命館大学が描く“デジタル・パブリックヒューマニティーズ”の未来図

2025 / 09 / 05

2025 / 09 / 05

RARA Newsletter vol.18

「文理融合」「可視化」「共有」が変える学術研究とアート・体験・社会──立命館大学が描く“デジタル・パブリックヒューマニティーズ”の未来図

(2025年8月に登録者にメールでお届けしたNewsletterを転載したものです。Newsletterへの配信登録はこちらから)

夏の暑さが続く中、皆様いかがお過ごしでしょうか。立命館先進研究アカデミー(RARA)より、Newsletter vol.18をお届けいたします。

「次世代研究大学」を掲げる立命館大学では、さらなる研究高度化を牽引する制度として2021年にRARAを設立。大学の中核を担う研究者たちを「RARAフェロー」に、先進研究拠点を形成するポテンシャルを有する研究者たちを「RARAアソシエイトフェロー」に任命し、研究活動と成果発信を進めています。

今回のNewsletterでは、7月12日に立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催された、立命館創始155年・学園創立125周年記念シンポジウムの詳細をレポートします。

オンライン・オフライン約300名が参加した注目のシンポジウムをレポート

シンポジウムは「アート×テクノロジーが”可視化”する未来研究デザイン──異分野融合で挑むデジタル・パブリックヒューマニティーズ」をテーマに、立命館大学大阪いばらきキャンパスおよびオンライン(Zoomウェビナー)で開催されました。テクノロジーの急速な進化の中で改めて問われる「人間らしさとは何か」「創造性はどこから生まれるのか」、そしてテクノロジーやアカデミアは「何を可視化し、何を共有すべきか」といった根源的な問いを軸に、活発な議論が交わされました。

デザイン・アート学部・デザイン・アート学研究科、来年春に開設予定

「未来社会を切り拓く決意を新たに」仲谷学長

仲谷善雄学長は開会挨拶で、歴史的節目を迎えた立命館を代表し、このように語りました。

「今年、立命館は創始155年・学園創立125周年を迎えます。この大きな節目にあたり、私たちは“RITSUMEIKAN FOR SOCIAL IMPACT”を掲げて、新しい価値の創造と地球規模の課題解決を通じて未来社会を切り拓いていこうという決意を新たにしております」

来年春に京都・衣笠キャンパスに開設予定のデザイン・アート学部・デザイン・アート学研究科について、立命館大学アート・リサーチセンターが蓄積してきた重要な研究リソースが大いに活用される点を強調。センターの活動を20数年に渡り牽引してきた赤間フェローと田中フェローが述べた異分野融合の秘訣を紹介するとともに、「お集りの皆さまも、未来のデザインを共に描く主体として、ワクワクした期待感でご参加くださることを願っております」と呼びかけました。

共催機関を代表し、小杉泰 アジア・日本研究所所長は「私たちはコンピュータ、インターネット、AIといったICT技術の高度化と、それらの身近な活用が可能となった新たな時代を迎えています」と技術革新がもたらす学際的研究の可能性について語り、シンポジウムへの期待を述べました。

「今後はフィールドワークそのものが仮想空間の中で共同で行われるようになるかもしれません。近未来のICTは物理的な距離の壁を越えるだけではなく、分野の壁、いわゆる文系と理系の壁、さらには専門家と非専門家の壁さえ乗り越える可能性を秘めています。本日のシンポジウムを通じて、こうした可能性の具体的な姿が見えてくることを期待しております」

「可視化」と「パブリック」の新たな意味

田中覚・RARAフェロー(情報理工学部特任教授)は、シンポジウムの趣旨について説明しました。「人文科学と先端ICTの有機的結合により、社会に開かれた新しい学術研究のあり方を考えたい。先端技術が研究というもののスタイルを革新するだろうということですね」。

そしてテーマに掲げたキーワードについて解説。「『可視化』は単に画像化するということではなくて、誰にでも内容をイメージできるということを指しています。『デジタル・パブリックヒューマニティーズ』は、誰でも研究に参加できるということです。大学だけではなく、社会の人も、産業界の方もです。こうしたビジョンを私たちはデジタル・パブリックヒューマニティーズのパラダイムと呼んでいますが、まだまだ構築中で、今日の議論を通じて考えていきたいと思います」と話しました。

6名のエキスパートが「アート×テクノロジー」の最前線を紹介

登壇者によるリレートークは、「テクノロジーの視点から」「企業・社会活動の視点から」「人文学の視点から」の3部構成で実施。それぞれ2名ずつ、計6名の登壇者が、異なる立場から「アート×テクノロジー」の最前線を紹介。学内の研究者に加え、ハリウッドの映画制作現場、世界最大級の美術館、メディアアートの最前線で活躍する専門家を迎え、多角的な議論のための基盤を築きました。

◾️テクノロジーの視点から

「祇園囃子の音響をデジタルで保存、再現」西浦敬信・RARAアソシエイトフェロー

「祇園祭は9世紀頃から続く京都の夏の風物詩で、山鉾の舞台上で演奏される祇園囃子は、主に鉦、太鼓、笛の3楽器で構成されています。各町ごとに楽曲が異なり、35町で約1000曲の楽曲があるといわれています」

音響情報学を専門とする西浦敬信・RARAアソシエイトフェロー(情報理工学部教授)は、祇園祭の祇園囃子を題材に、無形文化財のデジタル保存の最前線を紹介。楽譜の読み方から実際の演奏方法まで、祇園囃子の演奏を体験するデモンストレーションを実施しました。

技術的な成果として、Dolby Atmos®を使った立体音響システムにより祇園囃子を再現した西浦アソシエイトフェロー。「360度全方位の音環境を録音し、各演者さんの位置に配置して再生することで、町家の内装や壁の反響まで含めた、臨場感のある音空間を作り出しています」

さらに「今までできなかったことを、テクノロジーの力でできるようにしたい」と、古いレコードからの非接触音楽抽出技術や、明治時代の蓄音機のデジタル再現など、さらなる研究への情熱を語りました。

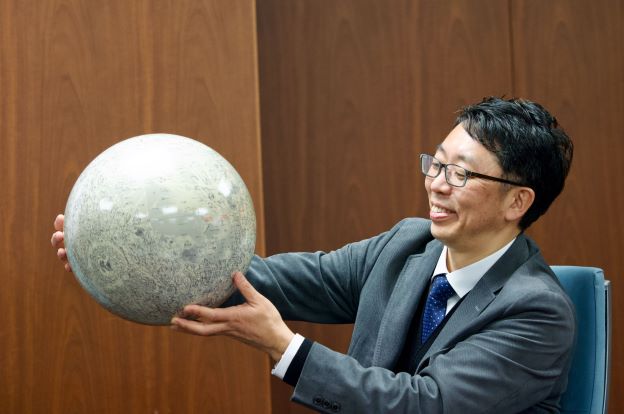

「ICTで現実世界では見られない内部構造を可視化」田中覚・RARAフェロー

田中フェロー(情報理工学部特任教授)は、3次元計測技術を用いた文化財のデジタル保存についてプレゼンしました。

「3次元計測は現実世界の3次元の形状から、色や質感を精密にデジタルの世界に取り込む技術です。得られる点群データは少なくとも数千万、多いときには数十億点以上という新しいタイプのビッグデータなんです」

祇園祭の山鉾を例に、「完成した後は内部構造が見えませんが、ICTを使うと現実世界では見ることができない内部構造を可視化することができます」と説明。さらに、山鉾建ての過程を時系列で記録することで、無形文化財である組み立て過程そのものをデジタル保存する取り組みを紹介しました。

またユネスコ世界遺産の計測事例として、インドネシアのボロブドゥール寺院遺跡での大規模プロジェクトを紹介。「外部構造は3次元計測、内部構造はユネスコのボーリング調査データ、壁面の仏教説話を描いたレリーフは写真からAIを使って復元し、全てを統合して点群として一体化しました」と、複数の技術を組み合わせた包括的なデジタル保存の手法について説明しました。また、SONY Innovation Studios と立命館大学の共同プロジェクトである、世界遺産・二条城の二の丸御殿と本丸御殿の3次元計測と、それに基づくICTを駆使した多様な可視化(写実的可視化・半透明可視化・スケルトン可視化など)について紹介しました。

◾️企業・社会活動の視点から

「空間デジタル化技術の最前線と、映像活用への可能性」中山雅貴氏(Sony Innovation Studios)

Sony Innovation StudiosのSenior Vice President, Studio Headを務める中山雅貴氏は、ハリウッド映画制作の最前線から、空間デジタル化技術について語りました。

「我々がやっていることは、レーザーで正確な位置情報を取得し、たくさん写真を撮って、写真の中の色の情報を位置情報に乗せていくこと。そうして3次元デジタルモデルを作るだけでなく、その作ったモデルで映像を撮影するという挑戦に取り組んでいます」

進行中の具体的な事例として、立命館大学との共同プロジェクトである二条城のデジタル化を紹介。本丸御殿の松鶴の間と、大政奉還が行われたと言われている二の丸御殿の大広間を3次元で精密にキャプチャした成果を高精細な映像で披露しました。

「実際に撮影しようとすると文化遺産であるふすまにドローンが刺さったら大変ですし、床も含めての文化遺産なので、レールを敷くこともできません。本来は撮影困難な場所でも、デジタル化することによって将来的な映像制作の可能性が出てきます」

中山氏はLEDディスプレイを用いたバーチャルプロダクション技術についても解説しました。「グリーンスクリーンではなく、LEDウォールに3次元モデルを投影して撮影することで、より自然な映像制作が可能になります」と、これからの映像制作の可能性について語りました。

「アートとテクノロジーの融合による『オープンネス』」廣田ふみ氏(株式会社イッカク)

国際メディアアート・プロデューサーとして活動し、文化政策とメディアアートプロデュースを専門とする廣田ふみ氏は、アートとテクノロジーの融合における「オープンネス」の重要性について語りました。

「東京都と一緒に『シビック・クリエイティブ・ベース東京』という新しい施設を運営しました。従来の文化施設とは違う試みとして、AIを使った競技の開発やARアプリを使った作品鑑賞など、市民と協働しながら様々なプロジェクトを立ち上げてきました」

伝統芸能とデジタル技術の融合事例として、徳島の阿波踊りや沖縄の伝統的な盆踊り「エイサー」を題材にした作品を紹介しました。「モーションキャプチャーや3Dスキャンを使っていますが、アーカイブするというよりも、新しいコンテンツに昇華していくことを重要視しています」。

廣田氏はテクノロジーを通じた文化資源の活用について、「プラットフォーム、コンテンツ、表現、流通・体験方法、これがセットでデザインされていくことがこれからの時代に必要なこと」と指摘しました。また、「ものづくりに参加する人が多様化し、情報やツールを共有しながら作っていこうという価値観に変わってきています。これはテクノロジーでものづくりをする特徴とも言えます」と、協働的なアプローチの可能性を示しました。

◾️人文学の視点から

「50万点をオンラインで公開、メトロポリタン美術館の取り組み」 モニカ・ビンチク氏

メトロポリタン美術館の日本工芸キュレーターであるモニカ・ビンチク氏は、世界最大級の美術館におけるデジタル戦略について発表しました。

「博物館は人類の文化、歴史、創造性を保存・共有する重要な役割を担っています。物を保管・展示するだけの場所ではなく、来館者にとって意義深く、魅力的な体験を創出する場でもあります」

モニカ氏はメトロポリタン美術館の取り組みを具体的に紹介。50万点の収蔵品をオンラインで公開し、高解像度の画像を自由にダウンロードできるなどのシステムを紹介。「作品の写真をダウンロードして自分のパワーポイントでも使える、本に載せることができる、学生さんが自分の勉強のために使うことができる。みんなが自由に使えるとそれが一番良い」と、オープンアクセスの重要性を強調しました。

デジタル技術の活用例として、バーチャルツアーや音声ガイド、子ども向けのインタラクティブなプログラムなどを紹介。「デジタル技術は伝統的な展示を置き換えるものではなく、それを引き立てるために慎重に使われるべきです」と述べました。

「文化資源デジタルアーカイブから、デジタル・パブリックヒューマニティーズへ」赤間亮・RARAフェロー

立命館大学アート・リサーチセンターセンター長の赤間亮・RARAフェロー(文学部教授)は、四半世紀にわたるデジタルアーカイブの歩みを振り返り、「デジタル・パブリックヒューマニティーズ」の展望を語りました。

「1989年から始めており、おそらく日本で最も古くからデジタルアーカイブを意識的に進めてきた人間です。阪神淡路大震災、東日本大震災を経て、デジタルアーカイブの重要性が認識されてきました」

立命館大学アート・リサーチセンターが文部科学省の共同利用・共同研究拠点に認定されたことについて、「私立大学では唯一であり、大きな意味があります」と述べました。

赤間フェローは「デジタル・パブリックヒューマニティーズ」の特徴として、「限られた専門家の独占的な学問から、より多くの研究参加者が文化情報を自ら生産できる研究文化創造活動に従事する者への転換を図ることができる」点を挙げました。

また、AIを活用した研究支援システムについても紹介。「学生さんたちはゲーム感覚でクリックしていくことで、古典の文学を読むことができるようになります。こうした環境の中で、一般の市民研究者が生まれるようになってきています」。

パネルディスカッション:未来への課題と展望

「デジタル技術による3つの可能性と2つの問題提起」松葉涼子教授(文学部)

後半のパネルディスカッションの冒頭、デザイン・アート学部設置準備に携わる松葉涼子教授(文学部)は、第1部の発表を踏まえて3つの観点から総括しました。

①体験の再現と技術の再現

「美術品を鑑賞する体験を完全に再現することは難しいのですが、高精細なデジタル複製物があることで、その美術品が作られた背景にある技術まで理解できるようになります。可視化することによって両方の意味で再現可能になるのです」

②専門性と非専門性の格差

「作品を作る側と鑑賞する側には差があります。しかしテクノロジーによって、ある一定の特徴を抽出することができれば、専門家の目に我々も近づけるのではないでしょうか。また、テクノロジーにより専門知識を体得する時間軸が圧縮されることで、専門性と非専門性の差を埋めることもできます」

③公共へと開く

「デジタル技術は作品を引き立てるものとして補完的に使われるべきで、来館者の期待に沿った、今までの鑑賞体験の流れに沿った形でのデジタルデータの活用が重要です。専門家の知見がデジタル技術によって共有されることで、新しいコミュニティが形成されていくのです」

持続可能性と本物の価値をめぐる議論

さらに、松葉教授は問題提起として2点を挙げました。

持続可能性とデジタル複製物の価値について、「美術館・博物館が持続可能な社会にどう貢献していくかが問われています」と指摘。「企画展は多大なお金とエネルギーを消費するため、環境負荷の観点から高精細なデジタル複製物の活用が検討されるようになるでしょう。しかしその時、本物の価値とは何なのか、本物を見極める力をどうつけるかという根本的な課題に直面します」。

また、「鑑識眼はなかなか言語化できないものです。AIで本物らしいものを作ることができるようになった時代に、身体感覚でどう見たらいいかという感覚を次世代の人材にどう伝えるかが重要な課題です。これは人材育成の根幹に関わる問題でもあります」と鑑識眼の継承についても論点を提起しました。

ICT技術の発達が可能にする、真の文理融合

パネルディスカッションで田中フェローは、文理の違いについてこのように語りました。「私はアート・リサーチセンターのプロジェクトに参加してから20年以上、文理融合研究に取り組んできました。理系の方は新しい手法や技術を開発することを求める一方、文系の方は新しい技術よりも新しい知見や新しい見方を示すことを重視します。そういった違いを理解しながら、どう組み合わせて融合させるか、苦労しながら考えてきました」。

田中フェローはICTの発達が文理融合を根本的に変えていると述べました。「最近はAIや音声処理技術も含めて全ての技術が確実に進歩しています。生成AIによる自動翻訳や自動解説も使えるし、映像処理もAIでできる。そういった技術の進歩に支援されて、文理融合は間違いなく加速してきています。ICTは、理系と文系の間にあった垣根をどんどん低くしており、異分野の研究者間の議論を楽にしています。さらに、文系の研究は理系の技術で革新され、理系の研究では、文系分野から提供される新種のデータに対応するための革新が進んでいます。異質なものの融合は革新をもたらすのです」。

デジタルアーカイブが生み出す新たな価値

西浦アソシエイトフェローは、「無形文化財のデジタルアーカイブは新しい価値を生み出せるのではないか」と語りました。

「祇園囃子の過去、現在、さらには未来もコンピュータで作り出せるので、音の違いからユーザーが何を感じるのか、新しい価値を見出したい。今までできなかったことを、テクノロジーの力でできるようにしたい。再生できなかった古いレコードから音を抽出する技術、古い楽器の音色をコンピュータで生成することは、まさに『できない』を『できる』に変える挑戦です」

また、「可視化」と展示のあり方について語りました。「音の分野では既に、生演奏よりも録音された音楽を聞く機会の方が多くなっています。つまり加工されたデジタル音響が主流になっているわけです。同様に、文化財の保存においても、単に保護のために展示するだけではなく、どういうふうに展示すると人々を惹きつけるのか、見せ方・聞かせ方が重要になってきます。文理融合で、技術を使った新しい価値創造の可能性を考えていかないといけません」。

西浦アソシエイトフェローの発言を受けて、赤間フェローは「人と人との関係性や時間は、アーカイブにとって最も難しかった分野でした。音響技術の発展により、これができるようになってきたことで、今まで考えていたアーカイブの概念が大きく変わる段階にありますね」と、無形文化財のデジタル保存がもたらすパラダイムシフトについて言及しました。

技術者の視点から見た文理融合の本質

田中フェローは、技術者の視点から文理融合の本質について説明しました。「細部に真実が宿るということは確かにあります。インドネシアで計測していたときに、ある仏像の右の耳が左より大きいことがわかりました。これは右の耳から月の光が入るように設計されているためで、作った人の意図が微妙なところに現れています。こういうことは、高精度な計測データがあって初めてわかったことなのです」。

さらに、「我々の技術で点群データを取得すると、現実世界のデジタルコピーができ、今まで見えなかった構造や関係性を可視化できる。これは単に技術の応用ではなく、研究そのもののあり方を変える可能性があります」と、理系技術が人文学研究に与えるインパクトについて言及しました。

費用対効果だけでは語られない価値。産学連携の可能性

中山氏は企業の立場から現実的な課題を提起しました。「文化財の保護は一般的な企業にとってお金にならない分野とされています。会社の中でアーカイブなどのプロジェクトに取り組もうとすると必ず『それはお金になるんですか』『コストを回収できるんですか』と言われるものです」。

二条城のプロジェクトについて、「それぞれモチベーションが違っても皆さんがWin-Winになる形にしたい。二条城の方々はデジタルアーカイブに興味があり、なるべく高精細に残したいという思いがある。立命館大学は学術研究のためのデータ、我々は技術はあるが撮影場所へのアクセスがない。今回このベクトルを合わせることができ、実現しました」と説明。

「お金にならないけれども、取り組んだ方がいいことはたくさんあります。それをどう成り立たせるかの仕組み作りが重要です。一企業のみでは無理なことも、アカデミアの方々にリードを取っていただくことで実現できることも多いと思います」と、大学の役割への期待を示しました。

デジタルアーカイブの社会実装とアカデミアの役割

廣田氏は「デジタルアーカイブの意味合いが変わってきていて、研究者が利用する以外にどう利活用するかが求められるようになっています」と指摘。社会実装の重要性を強調しました。

「東京都のプロジェクトの時に海外の大規模美術館をリサーチしましたが、規模の違いは明らかです。お金と人のリソースをどう活用していくかが行政側にも問われています。日本では、デジタルアーカイブを使ってどう地域振興をするか、関係人口を増大させるかといった活用方法まで話が及んできているのが最近の特徴です」

さらに廣田氏は、テクノロジーによる創作活動の変化について言及。「テクノロジーを使ったものづくり自体が共創の基盤になっているということです。創作方法自体が変わることで、協働のあり方が変わっていく。テクノロジーと身体感覚の両方があることが、体験価値を作る上で非常に重要になります。大学がこうした異分野融合の動きを醸成していくような場所になっていくのではないでしょうか」と、アカデミアの役割への期待を示しました。

先駆的なメトロポリタンのデジタル戦略、変化した体験

モニカ氏は、メトロポリタン美術館での経験を振り返りました。「学芸員として入った当時、館長がデータベースの情報を全部公開するよう指示を出しました。当時、学芸員はみんな反対していました。写真の質が悪い、データが間違っているなどの問題があったからです」。

しかし世界的にも先駆けとなったメトロポリタン美術館のデジタル公開により、来館者との新しいコミュニケーションが生まれたという。「様々なプラットフォームで情報を交換することで、来館者とのコミュニケーションが全く変わったんです」。

「若い人は世の中を画面を通して見ることに慣れています。友達にデータを送って共有したり、それによりまた友達と一緒に行ったりする可能性もあります」と、デジタルと実物の相互補完的な関係を指摘しました。

一方、「実物の美術作品との出会いは非常に大事です。いい作品を生で見ると、人間は感動します。作品の前に立って涙を流すお客さんもいます。それを小さい画面で見るときに同じように感じることはできません」と実物体験の重要性も強調しました。

「デジタル・パブリックヒューマニティーズ」市民研究者との協働の可能性

赤間フェローは、シンポジウムのタイトルにも掲げた「デジタル・パブリックヒューマニティーズ」について詳しく説明しました。

「デジタル・パブリックヒューマニティーズとは、限られた専門家による独占的な学問から、より多くの研究参加者が文化情報を自ら生産できる研究文化創造活動への転換を図ることを目指しています。これは従来の人文学研究のあり方を根本から変える取り組みです」

この背景には、AI技術の急速な発展があると赤間フェローは指摘します。「我々研究者が長年かけて作ってきた知識を、AIが短時間で超えてしまう時代になりました。研究者たちは、AIが自分の知識を超えた時にどう対応するか、戦々恐々としている状況です」。

一方で、デジタル技術は新たな可能性も開いていると指摘。「デジタル環境の中で、市民研究者が生まれるようになってきています。国会図書館が公開しているデジタルデータを使って論文のような評論を書く市民の方も現れています」。重要なのは、文化財の所有者や地域の人々が持つ深い知識だと赤間フェローは強調します。「文化財を持っている人にはものすごい知識があります。思い入れや深い知識を持った方々にも研究に参加していただきたい。これこそが『パブリック』の真の意味なんです」。

「デジタル・パブリックヒューマニティーズは、大学だけでなく、社会人も、産業界も、市民も、みんなが研究に参加できる新しい学問のあり方なのです」と、専門家と市民の協働による知の創造の重要性を説きました。

音響効果や光のゆらぎについて、技術的な質問も

会場からは技術的な質問が複数寄せられました。能舞台の音響効果について質問された西浦アソシエイトフェローは、伝統建築の音響解析について説明しました。「能舞台は他の音楽ホールと決定的に違い、マイクやスピーカーを使わず地声のみで上演します。舞台から客席までの距離を考えて綿密に設計されていることに加えて、床を踏むと響くように床の下に甕(かめ)が設置されており、音を膨らませる効果を持たせています。現在の技術では、こうした複雑な音響特性も物理モデルを使って可視化できるようになっています。これは伝統技術の科学的解明という、まさに文理融合の成果なのです」。

光のゆらぎに関する質問に対して、田中フェローは技術的な可能性について説明しました。「時間的に変化する動的な現象では、色は微妙に、あるいは大きく揺らいで見えます。例えば、ろうそくの光のゆらぎのような複雑な現象がそうです。これを精密にシミュレーションして画像化するには膨大な演算能力が必要です。今の計算機の能力だとリアルタイム処理は大変ですが、時間をかければ技術的には可能です。ただし、この10年ぐらいで、形のないものを可視化するためのCG技術は飛躍的に発展しています。例えば生成AIを用いた新しいシミュレーションにより、近い将来、揺らぎ現象のリアルタイム可視化も当たり前になるかもしれません」。

リアルと非リアルの価値について

「現実にあるものを忠実に再現するのと、現実以上に良いものを作り出すことの価値をどう考えますか」という会場からの質問に対し、各登壇者が創造性とデジタル化の本質について見解を述べました。

「リアルではない表現でも、それが美しく感動を与えることがあります。現実世界では見ることができない文化財の内部構造を透視して見せたり、立体構造をわかりやすく強調したりする分析的な可視化は、写実的ではありませんが新たな美しさや発見をもたらします。そういうことはCGで実現できるのです」(田中フェロー)

「音の分野では既に、生演奏よりも録音された音楽を聞く機会の方が多くなっています。つまり『本物』ではない加工された音が主流になっているわけです。同様に、デジタル技術で作り出された音響体験にも、従来とは異なる新しい価値を見出していけると考えています」(西浦アソシエイトフェロー)

「人間の視点ではなく、虫の視線で見るなど、デジタル化しないとできない、違う見方ができるというポイントは確実にあります。例えば日本家屋は大体人間の視点からよく見えるようにデザインされていますが、全く違った視点から見ることで新たな発見があるかもしれません。そういった『現実にはない視点』を提供できるのがデジタル技術の強みです」(中山氏)

「アートは文化的価値として新しい価値づけをしていく分野です。博物館では忠実に資産として残していきたい一方で、アートの世界では既存のデータに対してどう新しい価値をつけ、どう文化的意味を創造していくかが勝負どころです。テクノロジーによる創作活動自体が、新たな価値創造の手法になっています」(廣田氏)

「古い作品が新しい作品のインスピレーションになるのは美術の世界では普通のことです。アーティストが古い作品からインスピレーションを得て新しいものを作るのは自然な創作活動です。ただし、技術だけで機械的に作ろうとするのではなく、人間であるアーティストのアイデアや創造性を尊重することが大切。技術はあくまで創造性を支援するツールであるべきです」(モニカ氏)

「デジタル化では、完全なものは絶対できないんです。現実の一部を抽出するだけですね。その際、作品の『身体性』を理解できないと、デジタルに何を抽出するかを理解できないため、デジタル化できません。抽出されたものを新しい組み合わせで使って新しいものを作っていくことが、まさに新しい価値を生んでいくのです。これが来年開設予定のアート・デザイン学部の理念でもあります」(赤間フェロー)

「文理融合への気づき」多様な立場から寄せられた高い評価

参加者アンケートでは高い満足度とともに、多様なコメントが寄せられました。

学生からは「文理融合のあり方が発見だった。文理融合とは何か、何が生まれるのかと考える機会が多かったため、ヒントを手に入れることができました」といった声がありました。

社会人参加者からは「アート×テクノロジーを主題に、文理の融合、産学官の連携といった取り組み・潮流を知ることができて興味深かった」との感想も。研究者からは「文理融合は言うは易しで、実際はとても胆力が必要とされるもの。このような企画を開催したことに大きな意義があると思います。新学部も創設されるということで、学際性や創発性の先端的な現場として機能することを期待しています」との評価がありました。

また、「アートとテクノロジー、京都発の新しい取り組み、貴重な文化遺産を後世に繋げる研究活動に期待します」「パブリックヒューマニティーズという概念に、新しい可能性を感じました」といった、今後への期待の声も多数寄せられました。

次世代研究者への支援と交流──RARA学生フェローによるポスターセッション

コーヒーブレイクの時間には、RARA学生フェローによるポスターセッションが開催されました。

RARAでは、次世代研究者である博士後期課程の大学院生を「RARA学生フェロー」として採択し、研究活動を支援しています。

当日は多くの参加者がポスター会場を訪れ学生たちと交流。シンポジウム会場とは異なるカジュアルでインタラクティブな雰囲気の中で、研究内容や将来のビジョンについての会話が弾んでいる様子でした。

参加者からは「学生たちの研究への情熱が伝わってきた」「若手研究者の将来性が見える機会だった」といった声も聞かれました。RARAは引き続き、次世代研究者の育成と研究コミュニティの形成にも注力していきます。

残暑厳しき折、みなさまのますますのご健勝をお祈りいたします。夏の疲れが出やすい時期でもございますので、どうぞご自愛ください。

それでは、また次回のNewsletterでお会いしましょう。

RARA Newsletterに対するご意見・ご感想はこちらまで。

RARA Newsletterでは、RARAの最新情報やインタビューなどを月1回程度お届けしています。

RARA Newsletterへの登録はこちらから。