Newsletter / 更新情報 / 研究活動レポート

RARA Newsletter vol.17(転載)テクノロジーで拡張するアートの可能性──「デジタル・パブリックヒューマニティーズ」の先導者たち

2025 / 07 / 11

2025 / 07 / 11

RARA Newsletter vol.17

テクノロジーで拡張するアートの可能性──「デジタル・パブリックヒューマニティーズ」の先導者たち

(2025年7月に登録者にメールでお届けしたNewsletterを転載したものです。Newsletterへの配信登録はこちらから)

気づけば今年も半分が過ぎました。向夏の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。立命館先進研究アカデミー(RARA)より、Newsletter vol.17をお届けいたします。

「次世代研究大学」を掲げる立命館大学では、さらなる研究高度化を牽引する制度として2021年にRARAを設立。大学の中核を担う研究者たちを「RARAフェロー」に、先進研究拠点を形成するポテンシャルを有する研究者たちを「RARAアソシエイトフェロー」に任命し、研究活動と成果発信を進めています。

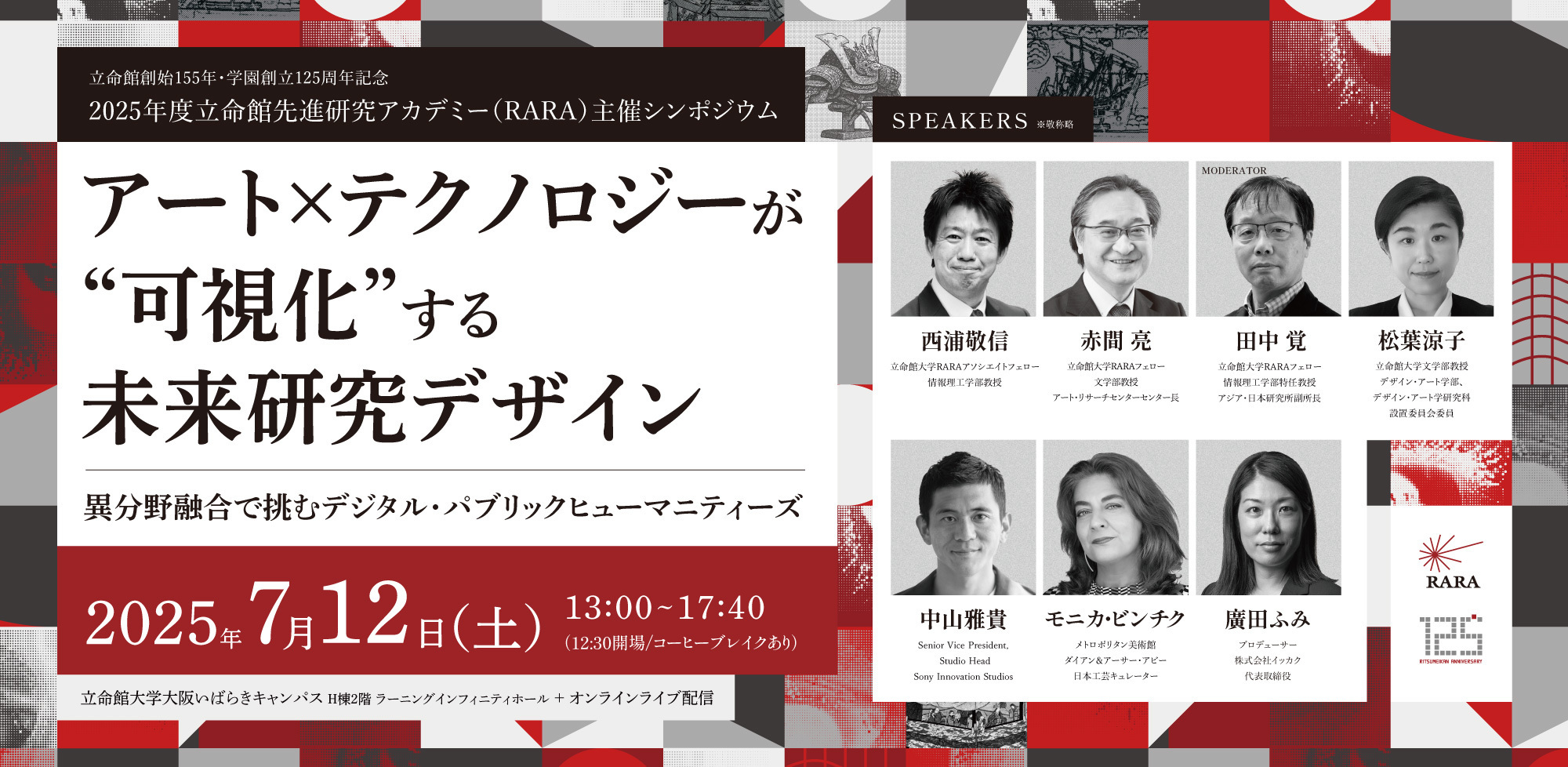

【開催迫る】7月12日RARA主催シンポジウム

開催が7月12日(土)に迫ったRARA主催のシンポジウムについて、今回のNewsletterでは、登壇する豪華ゲストの活動に焦点を当て、イントロダクションとしてご紹介します。

シンポジウムのテーマは「アート×テクノロジーが”可視化”する未来研究デザイン ── 異分野融合で挑むデジタル・パブリックヒューマニティーズ」。RARAフェロー/アソシエイトフェローが、立命館大学が推進する「デジタル・パブリックヒューマニティーズ」や最新のプロジェクト・イシューについて解説し、ゲストとともに議論します。

立命館大学 大阪いばらきキャンパス(大阪府茨木市)でのオフライン開催及びオンラインライブ配信のハイブリッド形式で一般公開します。さらなる詳細はこちらから。詳しくは本Newsletter後半でご案内します。

テクノロジー×アートの先端事例を紹介予定。注目のゲストスピーカー紹介

◆ハリウッドで最先端の映像技術開発に従事 中山 雅貴氏

(Sony Innovation Studios, Senior Vice President, Studio Head)

中山氏は2000年にソニー(株)入社。東京やアジア諸国での勤務を経て、2007年からカリフォルニアのソニー・ピクチャーズに勤務。ハリウッド映画のスタジオにオフィスを構え、最先端の技術開発に取り組んでいます。ソニーの技術を映像制作に活用する一環として、2017年にはソニーイノベーションスタジオを設立し、責任者を務めています。

ソニーイノベーションスタジオでは、空間や人物を超高精細で360度デジタル化し、様々な映像制作を行なっています。レーザー計測で物体の位置を正確に捉え、写真から得た色情報を重ねることで、驚くほど高精細な3次元モデルを構築します。これらのモデルは記録にとどまらず、「バーチャルプロダクション」と呼ばれる新しい映像制作手法にも活用されています。

ソニーイノベーションスタジオでは、世界各地の様々な場所をデジタル化してきました。現在、田中覚・RARAフェローとの協働により、二条城のデジタルアーカイブにも試験的に取り組んでいます。シンポジウムでは、二条城本丸の松鷹の間や、大政奉還の舞台となった大広間などの精密なデジタルモデルを披露する予定です。

◆デジタルとアート・身体表現の融合で、社会を変革する 廣田 ふみ氏

(株式会社イッカク代表取締役/プロデューサー)

文化庁芸術文化課、国際交流基金アジアセンター、東京都歴史文化財団など、文化政策の中枢で経験を積んできた廣田氏。

博物館の収蔵品データをゲームコンテンツに変換する取り組みや、阿波踊りをAR技術で進化させたプロジェクト、「ハイパー江戸博」と名付けられた美術データの新たな活用法など、従来の文化資源の価値を拡張するデジタルコンテンツのプロデュースや研究開発、オリジナルIPの開発などを手がけ、注目を集めています。

文化資源にまつわる公共政策の進化についても詳しい廣田氏。その知見と経験を活かし、アートとデジタルテクノロジーを通じて人々の創造性を社会に発揮するための活動拠点として立ち上げに参画した「シビック・クリエイティブ・ベース東京」の成功例などから、行政と連携した文化財・文化資源の活用について語ります。

廣田氏は二松学舎大学の非常勤講師も務め、次世代の文化創造者の育成にも尽力しています。

◆立命館大学大学院出身、日本工芸の魅力を世界へ発信 モニカ・ビンチク氏

(メトロポリタン美術館 ダイアン&アーサー・アビー日本工芸キュレーター)

モニカ・ビンチク氏は、メトロポリタン美術館で日本工芸を専門とするキュレーターとして、「着物スタイル:ジョン・C・ウェバーコレクション」(2022年)や「京都―芸術的創造力の都」(2019年)など、日本文化の精髄を紹介する数々の展覧会を企画。著書『着物スタイル:江戸の伝統から現代のデザインへ』(メトロポリタン美術館、2022年)をはじめ、日本の工芸と収集の歴史に関する多数の論考を発表しています。

立命館大学大学院出身で、グローバルCOEプログラムで学んだ修了生でもあり、日本文化の国際理解を深める活動を展開するモニカ・ビンチク氏からは、グローバル視点からの知見や事例が披露される予定です。

立命館大学アート・リサーチセンターは文化財のデジタルアーカイブ構築において世界的な実績を持ち、メトロポリタン美術館や大英博物館などとの強いつながりを築いており、協働事例も紹介予定です。

文理融合、多彩な研究者が学内からも集結

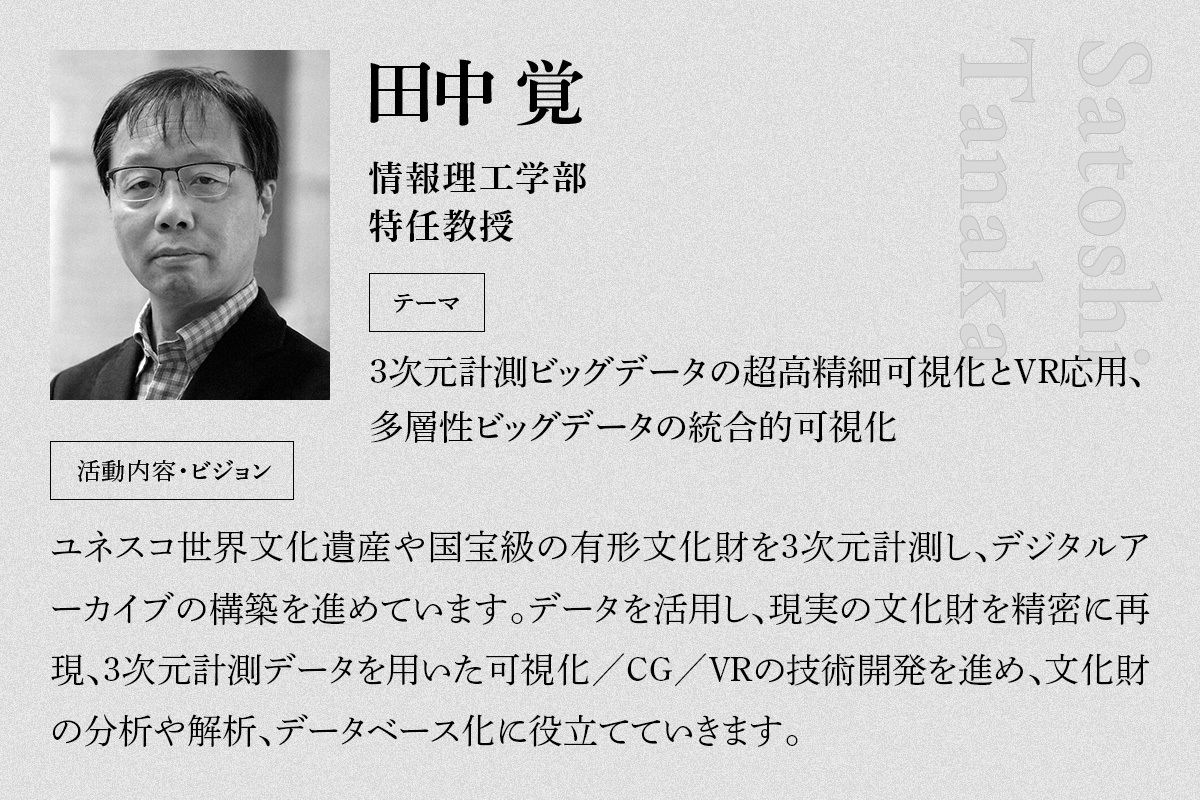

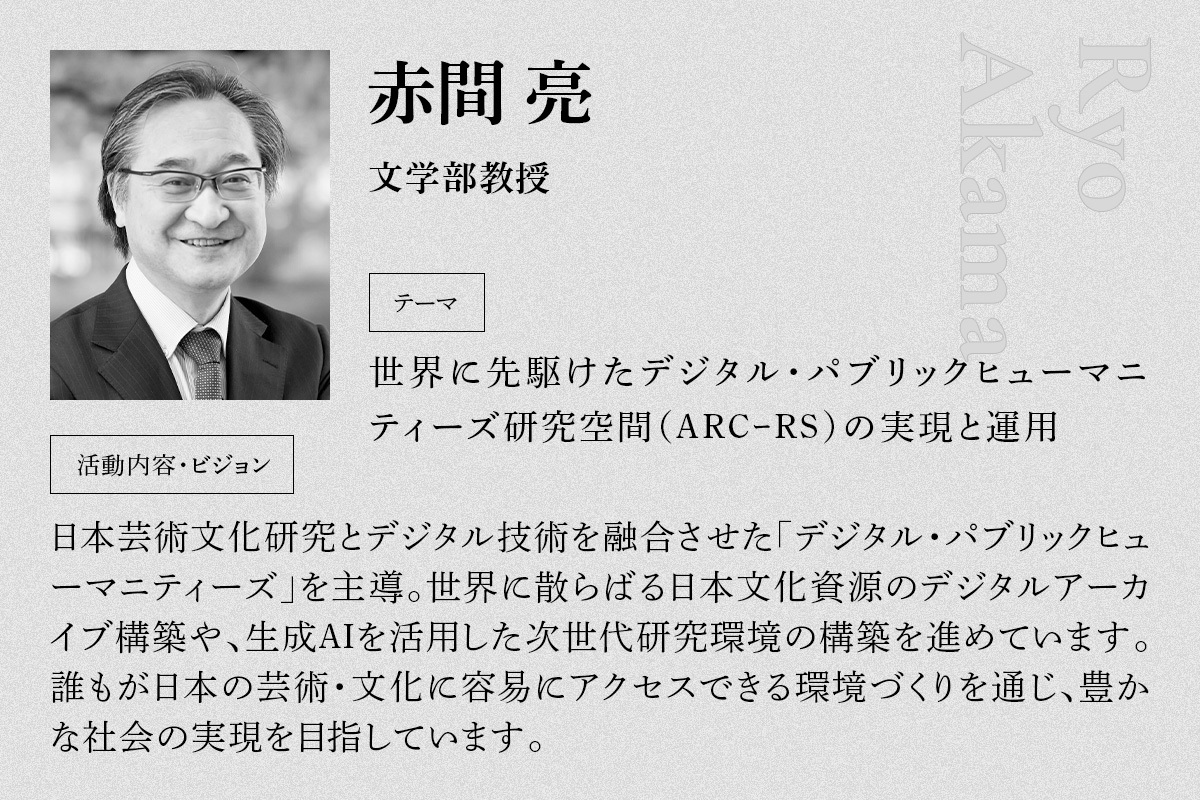

前回のNewsletterで対談し、本シンポジウムを企画したアジア・日本研究所副所長の田中覚 情報理工学部特任教授と、アート・リサーチセンターセンター長の赤間亮 文学部教授の両RARAフェローに加え、立命館大学からはさらに文・理から2人の教授も議論に加わります。

「RARA Newsletter vol.16」では、田中フェローと赤間フェローの特別対談をお届けしました。詳しくはこちらをご覧ください。

◆日本近世・近代の出版文化を世界に伝える 松葉 涼子氏

(立命館大学文学部教授/デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会委員)

出版文化史を専門とする松葉氏は、大英博物館の企画展「Hokusai Beyond the Great Wave」(2017年)および「Citi Exhibition Manga」(2019年)にプロジェクト・キュレーターとして参加。特に「Manga」展では図録の執筆も担当し、日本のマンガ文化を国際的に紹介する重要な役割を果たしました。

立命館大学では2026年4月に新設予定のデザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科の設置準備にも携わっています。

◆音響技術で新たな体験を創造する 西浦 敬信氏

(立命館大学RARAアソシエイトフェロー/情報理工学部教授)

音響情報学を専門とする西浦氏は、音環境の解析、理解、再現、合成などの研究に従事。近年はサラウンド音環境にハイレゾ音源と信号処理技術を取り入れたイマーシブオーディオ(高臨場没入型音空間)の研究開発に取り組んでいます。

2004年に立命館大学情報理工学部助教授として着任し、2007年に准教授、2014年からは教授として、次世代の音響体験の創造に挑戦し続けています。博士(工学)の学位を持ち、理論と実践の両面から音響技術の可能性を追求しています。

シンポジウムで紐解かれる、「デジタル・パブリックヒューマニティーズ」

豪華ゲストが一堂に会するシンポジウムでは、芸術とテクノロジーの融合がもたらす新たな文化的価値や社会的影響について、多角的な視点から議論が展開されます。各登壇者がそれぞれの立場から異分野融合によるデジタル・パブリックヒューマニティーズの可能性について語り、インタラクティブな議論を予定しています。

ハリウッドの最先端映像技術、公共とアート・技術の融合、日本の伝統工芸、出版文化、音響など、多様な分野の知見が交わることで、これからの文化芸術の方向性が見えてくることでしょう。新たな地平に、ぜひご期待ください。

立命館創始155年・学園創立125周年記念

2025年度立命館先進研究アカデミー(RARA)主催シンポジウム

「アート×テクノロジーが”可視化”する未来研究デザイン ── 異分野融合で挑むデジタル・パブリックヒューマニティーズ」開催概要

立命館大学RARAフェローが豪華ゲスト陣と解き明かす、創造性の本質と人間の叡智、体験、場所、研究の未来

テクノロジーとアートの融合が拓く新たな地平

テクノロジーが急速に進化し、とりわけ生成AIやXR(現実世界とデジタル世界を融合させる革新的な技術)が飛躍的に発展する現在、至るところで「人間らしさとは何か」「創造性はどこから生まれるのか」といった根源的な問いが浮上しています。テクノロジーが高度化するほど、身体感覚を伴うアートやデザインの価値が再認識され、領域を超えたコラボレーションが世界規模で生まれ始めています。

立命館先進研究アカデミー(RARA)は、こうした潮流のハブとなり、理工系の技術と人文・芸術研究を横断し、学内外の先端知を結ぶNodes(結合点)の形成と新たな知の創出に取り組んでいます。この度、知の共有と深化のために、アートとテクノロジーが可視化し拡張する私たち人間の叡智や体験、場所、そして、研究という営みについて、これからのデザインを考えるシンポジウムを開催します。

◆日時

2025年7月12日(土)13:00~17:40(12:30 開場、途中退出可)

◆会場

立命館大学 大阪いばらきキャンパス(OIC)H棟2階 ラーニングインフィニティホール+オンラインライブ配信

キャンパスへのアクセス https://www.ritsumei.ac.jp/accessmap/oic/

キャンパス内施設配置図 https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=229845&f=.pdf

◆別会場にて同時開催 RARA学生フェローによるポスターセッション

RARAでは、次世代研究者である優秀な博士後期課程の大学院生を「RARA学生フェロー」として採択し支援しています。休憩時間中に開催する学生フェローらによるポスターセッションへ、お気軽にお立ち寄りください。

会場:立命館大学 大阪いばらきキャンパス(OIC)H棟1階 OIC FOOD PARK

◆対象

研究者、高校生、大学生、大学院生、一般市民の皆様

◆参加費

無料・事前申込制(定員になり次第、申込受付を締め切ります)

◆定員

現地参加 200名/オンライン参加 500名

※注意事項:

当日の視聴用URLはお申込後、改めてご登録のメールアドレス宛にご案内いたします。

アーカイブ配信もございます。

◆使用言語

日本語

◆情報保障

UDトークによる字幕配信を行います。日本語字幕、あるいは、機械翻訳による他言語字幕が必要な方は、チケット申込時に表示されるフォームでお知らせください。

◆主催・共催

【主催】立命館先進研究アカデミー (RARA)

【共催】立命館大学アート・リサーチセンター / アジア・日本研究所 / デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会

◆問い合わせ先

立命館大学研究部RARAオフィス rararits@st.ritsumei.ac.jp

日に日に暑くなってまいります。どうぞお体を大切にお過ごしください。それでは、また次回のNewsletterでお会いしましょう。

RARA Newsletterに対するご意見・ご感想はこちらまで。

RARA Newsletterでは、RARAの最新情報やインタビューなどを月1回程度お届けしています。

RARA Newsletterへの登録はこちらから。