Newsletter / 更新情報 / 研究活動レポート / 小西 聡

RARA Newsletter vol.15 (転載)大阪・関西万博にも出展。マイクロマシン研究を通して「フィジカルとサイバーが織りなす未来」の扉を開く──小西聡フェローインタビュー

2025 / 05 / 26

2025 / 05 / 26

RARA Newsletter vol.15

大阪・関西万博にも出展。マイクロマシン研究を通して「フィジカルとサイバーが織りなす未来」の扉を開く──小西聡フェローインタビュー

(2025年5月に登録者にメールでお届けしたNewsletterを転載したものです。Newsletterへの配信登録はこちらから)

新緑が目にも鮮やかで、清々しい季節となりました。立命館先進研究アカデミー(RARA)より、Newsletter vol.15をお届けいたします。

「次世代研究大学」を掲げる立命館大学では、さらなる研究高度化を牽引する制度として2021年にRARAを設立。大学の中核を担う研究者たちを「RARAフェロー」に、先進研究拠点を形成するポテンシャルを有する研究者たちを「RARAアソシエイトフェロー」に任命し、研究活動と成果発信を進めています。

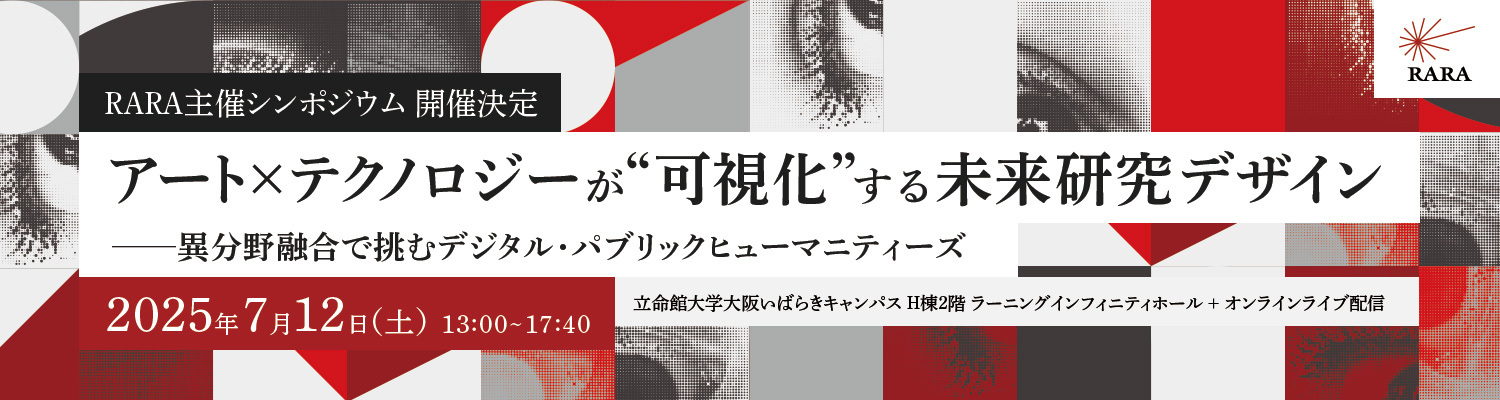

7月12日開催 RARA主催シンポジウム、参加申し込み受付中

7月12日(土)にRARA主催のシンポジウムを開催します。テーマは「アート×テクノロジーが“可視化”する未来研究デザイン ── 異分野融合で挑むデジタル・パブリックヒューマニティーズ」。ゲストとRARAフェロー・アソシエイトフェローが最前線の研究動向を紹介し、最新のイシューを論じます。

立命館大学 大阪いばらきキャンパス(大阪府茨木市)でのオフライン開催及びオンラインライブ配信のハイブリッド形式で一般公開します。お申し込みはこちらから。詳しくは本Newsletter後半でご案内します。

今回のNewsletterでは、RARAフェローの小西聡教授のインタビューをお届けします。

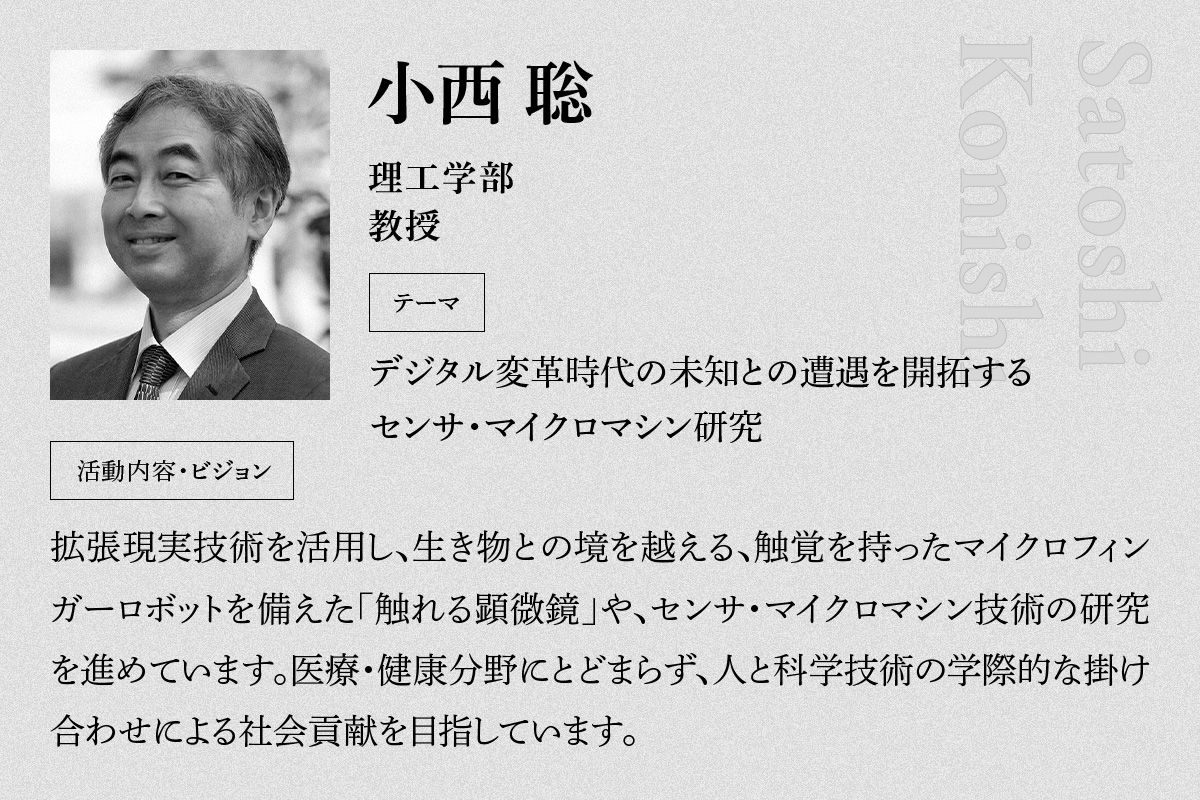

小西フェローは、感覚を持ったマイクロハンドによって実現を目指す「触れる顕微鏡」や、培養した細胞組織にセンサ・マイクロマシンを組み込んだ、サイボーグならぬ「細胞ーグ」などのテーマを掲げ、ユニークなセンスで研究に取り組んできました。これらの挑戦は、工学の域を越えて医療やライフサイエンスなど多様な領域への応用が期待され、国内外で高い関心を集めています。

また小西フェローは4月に開幕した大阪・関西万博にも最新の研究成果を出展し、来場者から注目を集めました。小西フェローがリーダーを務める立命館グローバル・イノベーション研究機構(R-GIRO)プロジェクトの成果を中心に、自身の2005年の愛知万博での出展実績のその後の成長を披露する機会にもなりました。

小西フェローは2021年6月のRARA設立以前の構想から携わり、設立当初からフェローを務めています。マイクロマシン研究から医療やライフサイエンスへの応用、万博への展示などを通じて成果を発信しながら、RARAの制度設計にも深く関わり、教育や研究人材の育成にも注力しています。小西フェローに話を聞きました。

(以下、小西フェローの話からライターが構成しました)

大阪・関西万博で未来を問う──2005年から続けてきた万博出展

いま、大阪・関西万博「国際赤十字・赤新月運動」の会場で、私たちの研究を一般に公開する機会を得ています(万博での展示は5月4〜10日に実施)。

「マイクロマシンが活躍する未来医療(病院)とデータ活用社会デザイン」のテーマの下、「触れる顕微鏡」技術を活かしたマイクロフィンガーによる触診や、「細胞ーグ」のコンセプトを具現化した培養細胞とマイクロマシンが合体した人工腸管等をデモンストレーション。これらの先端技術を使った医療診断や薬の効果分析から得られた個人データを活用した未来医療を見据え、先端技術とデータ活用社会のあり方、ありたい姿についても来場者とともに考える場となっています。

私自身、2005年の愛知万博にも出展した経験があり、こうして20年の時を経て再度出展の機会が得られたことにわくわくしました。

万博は研究成果を社会に開いていく場であると同時に、未来を問う場でもあります。未来の技術は、現在まだ普及していないのですから、一般にはその必要性が認識されていないものも多いでしょう。アンメットニーズともいわれます。

2005年に展示したマイクロフィンガーロボットは、睫毛を一本一本操作してパーマをかける未来の美容をデモンストレーションしました。このマイクロフィンガーの精細な動作を見た方々と、万博後に新しいプロジェクトが立ち上がりました。体内触診、細胞移植といった先端医療研究や、人工筋肉を活かした人工腸管による薬効評価の研究が挙げられます。

今回の万博展示では医療の診断と分析を取り上げ、「触れる顕微鏡」を応用したマイクロフィンガーによる触診やコンピュータ制御可能な「細胞ーグ」の例である人工腸管に加え、“しずく”が活躍する分析装置の展示も行っています。ライフサイエンス系の実験では、ピペットや試験管類が用いられますが、全て「液滴」で置き換えてしまおうという提案です。液滴をたくさん並べれば、多くの反応実験とその観察を一度に実施することも可能になります。働く“しずく”達が活躍する世界もアンメットニーズを掘り起こし中です。

今回は、RARAの研究テーマでもあるマイクロマシンの医療・健康分野における社会実装を見据え、R-GIROでプロジェクトテーマとしている、日本が目指す未来社会の姿と言われる「Society5.0」時代の未来医療のための社会デザインについても問いかけています。先端技術による診断や分析から得られた様々な個人データがサイバー空間でどのように扱い/扱われることを私たちは望むのか。その“ありたい姿”に対する先端技術研究がますます重要になっていることを感じます。

マイクロマシンと細胞、人

1996年に学位を取得した直後の20代の私は、立命館大学で自らの研究室を主宰することになります。当時、BKCに新キャンパスを展開した立命館大学の従来の枠を越えた数々の試みは、産学連携オフィス(リエゾンオフィス)の活動を始め、大きな話題となっていました。フロンティアを追究したい自らの選択でしたが、研究室の立ち上げや予算繰りなどは、想像通り大変なことでした。フロンティア環境の中で生み出した研究テーマはそれなりに斬新なものであったと思っています。特許も取得し、産学連携で国のプロジェクトも複数推進しました。

その中でも、インクジェットプリンタでマイクロデバイスを印刷する技術と、マイクロマシンを散りばめた壁がその音響特性を制御する技術は今にも通じるものだと思っています。今では誰しもが使っている3Dプリンタやノイズキャンセラー技術とも通じるものがありますが、1990年代の活動としては少し早熟だったかもしれません。それでも同時期にルーツをもつ「細胞ーグ」研究と「触れる顕微鏡」研究は、30年近く研究を続け、今に至っています。

「細胞ーグ」研究の構想のおぼろげな形は大学時代に抱き、大学院進学時にマイクロマシンの研究と出会ったことから、より明確になりました。やっとそれらしいことができはじめたのはここ20年くらいのことです。光陰矢のごとし。

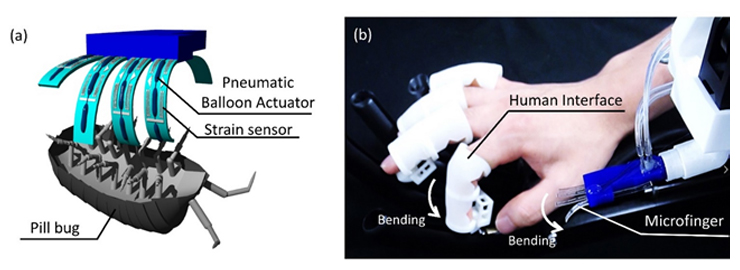

「触れる顕微鏡」のほうは、マイクロフィンガーを動かす人工筋肉の研究からスタートします。顕微鏡の中で動くものに魅せられたというのが理由です。初めて購入したデジタルマイクロスコープでも、アリやダンゴムシの動きをずっと観察していました。

やがて、人工筋肉で動くマイクロフィンガーにセンサが搭載されていきます。フィンガーの動きを制御するにはセンサが必要だからです。人の手では触れないほどの微細な対象と、感覚を通じてつながりたい。さらにマイクロフィンガーにも感覚があれば「触れる顕微鏡」ができる、という発想が自然に生まれてきました。

私たちが取り組む、マイクロマシンにセンサも含めたセンサ・マイクロマシン技術は、物理的な現象を検出するだけでなく、「フィジカル空間とサイバー空間をつなぐインタフェースである」という認識のもと、人間の感覚器官を代替・拡張しうる人工的な機構の探究に取り組んでいます。特に、五感を超える知覚を目指した技術開発は、これからの医療、さらには教育やエンターテインメント分野への応用に展開していく可能性を持っています。

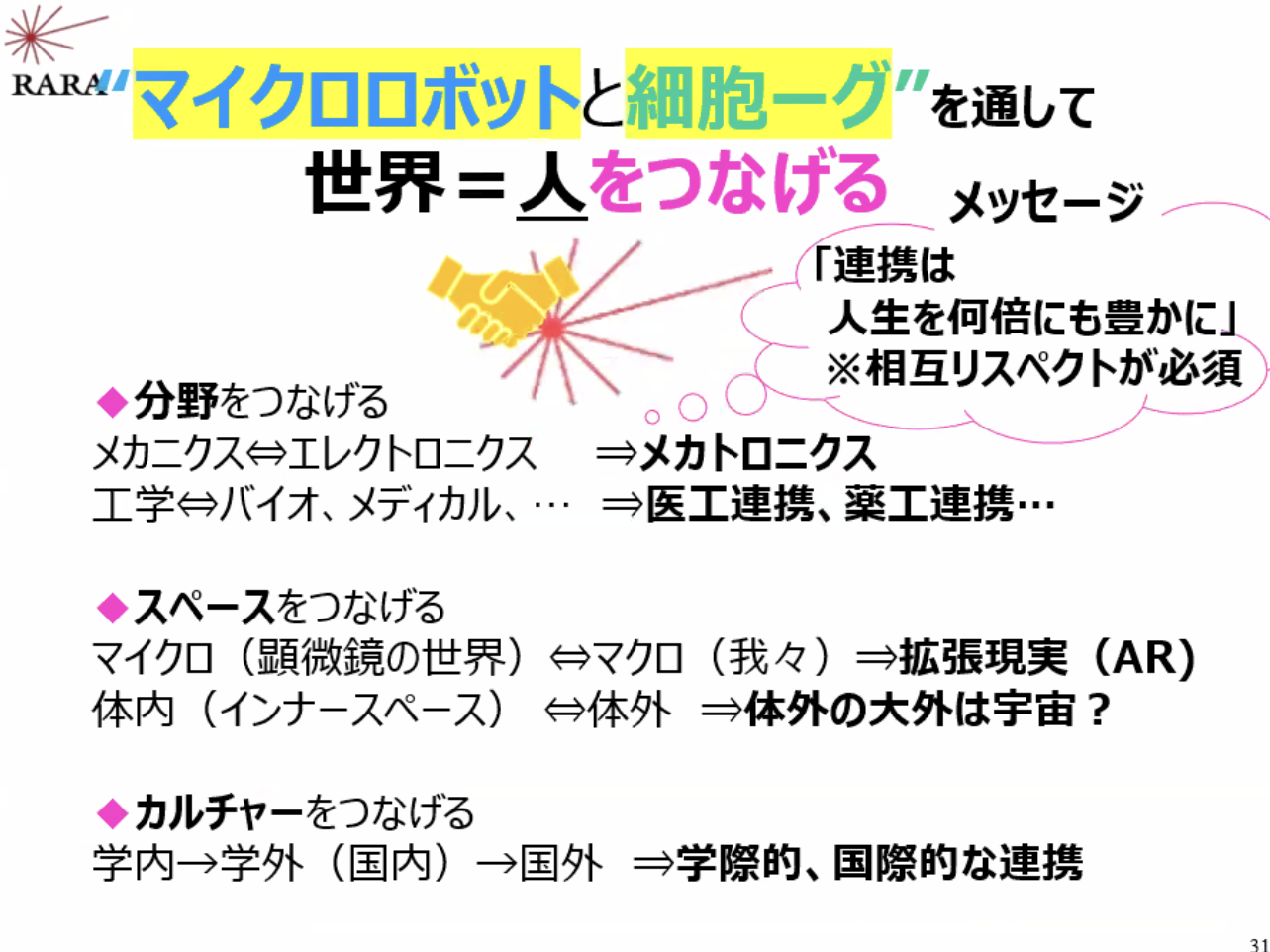

このように、専門であるマイクロマシン、工学の枠組みにとらわれず、対象とする信号や情報を扱うデータ・サイエンス、応用ではライフサイエンス分野へと領域を拡張した挑戦をしています。改めて、連携する様々な分野の研究仲間あっての活動だと感じます。

世界初、ダンゴムシの力の計測に成功

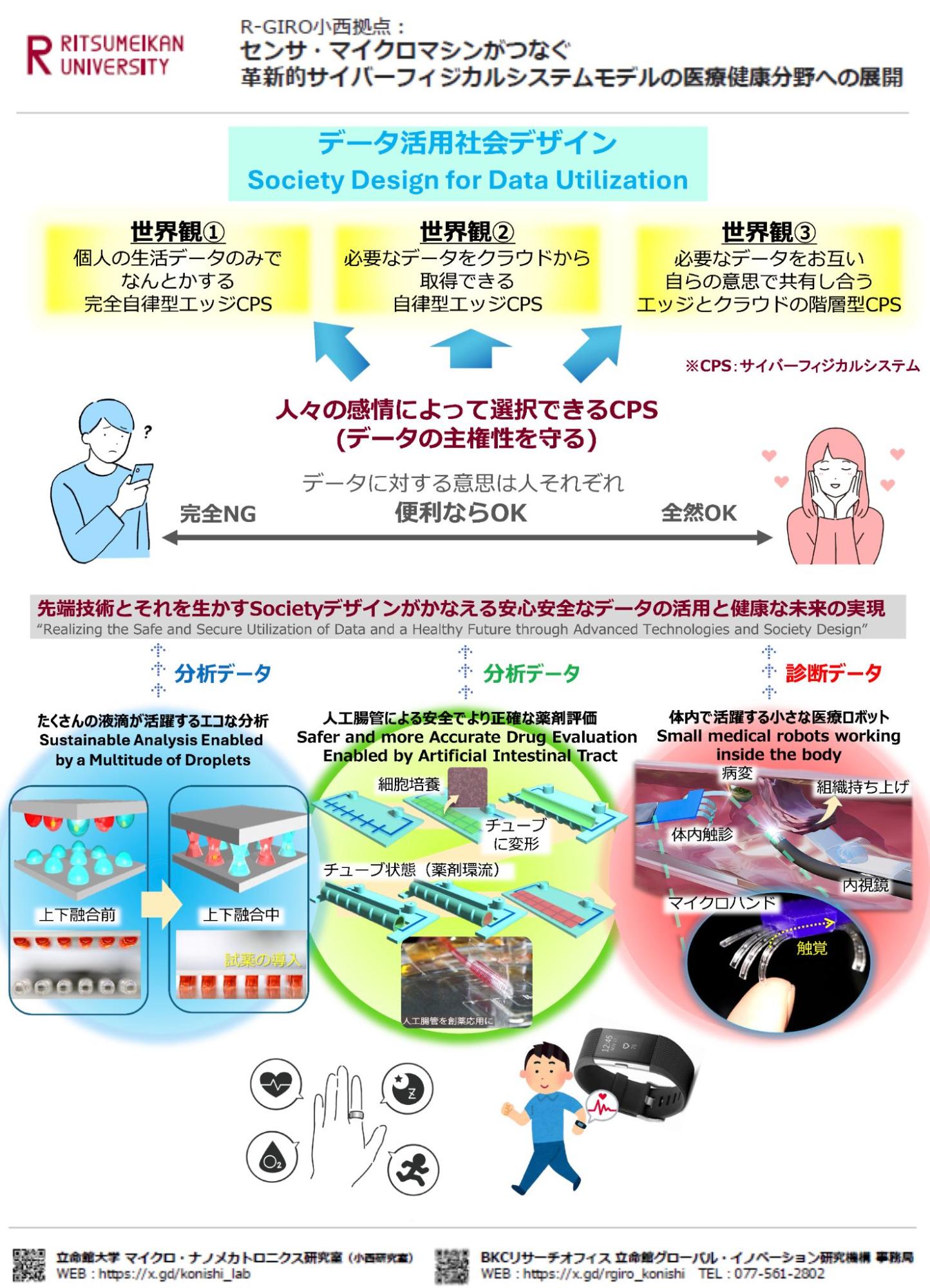

2022年には、独自の触覚センサを搭載した数mmほどのマイクロフィンガーでダンゴムシの脚力と胴体の力を計測することに世界で初めて成功し、「触れる顕微鏡」の概念を具体化させたものとして注目されました。

マイクロフィンガーを操作してダンゴムシに触れ、反応したダンゴムシの数mNレベルの脚力や、胴体力を計測。開発したマイクロフィンガーは、長さ12mm、幅3mm、厚さ490μmで、シリコンラバー製の柔らかい人工筋肉の圧力駆動によって動き、液体金属を用いた柔軟な歪センサを内蔵しています。さらにオペレータは自身の手に装着する操作用インタフェースを通してマイクロフィンガーとつながり、計測した力や温度を感じることもできます。ミクロ世界への拡張現実ツールを目指しています。

マイクロハンドのイメージが国際学術誌のバックカバーに採用

最近では、私たちの研究室が進めている圧力駆動ソフトデバイスの性能向上に関する研究の一環として、構造材料に用いているシリコーンゴム(PDMS)の封止性と柔軟性が両立可能なパリレンコーキング技術についての研究成果が、国際学術誌『Advanced Materials Interfaces』に2025年1月23日付けで掲載されました。マイクロフィンガーの活躍を支える重要な基礎研究の成果になります。

なお、本論文で発表した成果は本誌のバックカバーにも採用され、改めて反響をいただいています。作成には、学生が大きく貢献してくれたこともあって、非常に嬉しかったです。共同作業として「こんなイメージでできないかな」とアイデアを出し合い、マイクロハンドの材料がベルトコンベア上で進化しながら送られてくるような構成に仕上げました。

異なる分野間をつなげることから生まれる発想にはわくわくします。例えば「細胞ーグ」は、培養細胞組織にセンサ・マイクロマシンを組み込むことにより、コンピュータに接続することができるようになり、リアルなフィジカル空間とデジタル空間がつながる世界を構築することができます。

研究室では、脂肪細胞に「もっと太りなさい」「もっと痩せなさい」といった生化学的な指令を与えて、その挙動をモニタリングしてコンピュータで自動制御したり、骨格筋に電気刺激を与えてその肥大化を制御したりといった多様な細胞操作技術を研究しています。細胞組織が電脳化していくことにより、ライフサイエンスの様々な新しい展開に貢献できるのではないかと期待しています。

昨年秋の研究室のカヤックツアーの集合写真

「研究を社会に開く」ことの意義

15年前には「世界一受けたい授業」(日本テレビ)や「夢の扉+」(TBS)にも出演する機会があり、研究を社会に開いていく重要性を改めて実感しました。技術的な詳細よりも、「なぜこの研究をしているのか」といった問いに多くの関心が集まったのが印象的でした。

また2024年、私は『センサ・マイクロマシンの基礎: 物性と場』(コロナ社)を編著者として世に出すことができました。センサ・マイクロマシンのテーマのもとに科目を越えた内容を体系的にまとめた教科書になります。RARAの仕組みのおかげでこの教科書を上梓することができ、感謝しています。

この教科書では、センサ・マイクロマシンがフィジカル空間とサイバー空間の間の情報変換を担うデバイスとして、いかに物性と場の特性を駆使してその機能を実現しているかを詳しく解説しています。

異分野・異文化のつながりと気づきで広がる可能性、RARA設立の意義

実際、私たちの研究は、社会やビジネスなどからの明確なニーズから始まったものばかりではありません。むしろ、異分野連携による新たなテーマや技術の創出は「誰もまだニーズとして認識していないもの」を生み出す可能性が高く、そこには革新的な価値が潜んでいると考えています。研究を進める過程で、その価値に気づく人々と出会い、連携が生まれていく。そうしたネットワーク型の気づきの面白さに魅せられ、異分野や異文化との交流に積極的に取り組みながら研究を続けてきました。

RARAには、そうした「個の集団によるネットワークの中で個が生かされる」メカニズム、場としての役割を期待しています。次世代研究大学としての立命館をどのように形づくるか、という課題に対して、多様な研究者が集い知恵を出し、時に意見をぶつけ合うこともいとわない議論の結果、「研鑽と先進の仕組み」を見出した──その結晶がRARAだと思っています。初期構想段階から、制度設計にも携わりました。現在は運営とは一歩引いた立場で、フェローという研究プレイヤーの立場としてRARAに関わっています。

RARAフェローの選任にあたっては、公募によって面接も含めた選考が行われます。選考過程において、応募者はフェローとしての志を表明します。その志に対する責任と同時に得られるフェローとしての裁量は、その活用の方法が重要だと考えています。

教育と研究を両輪とする中で、次世代研究大学を牽引する研究を強化するために、RARAフェロー制度には、ユニークなパートナーシップ教員制度があります。次世代研究者とタッグを組むことにより、フェロー自身の研究者としての研鑽を可能にする本制度を私も利用し、一個の研究者としての新たな可能性に挑戦しています。上述の真剣な議論の結晶として生まれた本制度の活用の仕方は、制度自体の価値をも左右すると思っています。

RARA設立時のフェロー任命式。後列一番左が小西フェロー

能動的な姿勢が飛躍を生む。学生の育成にも注力

学生との関係については、先生対学生という対峙した関係ではなく、同じ目標に向かって進む者どうしの関係でありたいと思っています。先生と学生は、今はキャリアが異なるかもしれないけれど、同じ目標を共有している関係。目標を一としていれば、自然と能動性が生まれます。その目標を達成したいというモチベーションづくりがとても大事だと考え、学生の研究テーマ選びでは、決定までに何度も面談を行い、本人の関心や問題意識を見極めながら、一緒にテーマを定めていきます。このプロセスが、互いの納得感とモチベーション、そして目標への姿勢を培っていくのだと思います。

そうした関係性の中で生まれた研究成果のいくつかが、今回の万博出展にもつながっています。社会実装を見据えた展示群は、学生との協働によって磨かれた成果です。具体的な展示物の表現や万博会場での説明段取りにも、学生は能動的に関わってくれました。一日にしてならず、急にはこうはできなかったと思います。

万博の展示には、「どんな社会を実現したいのか」という問いが根底にあります。「ありたい社会像」を意識して技術開発をデザインする、文理融合の姿勢は、RARA設立時に議論された価値観にも通じるものがあります。

大学という複雑な組織において、未来への成長を考える上で、システムや制度だけでなく、その仕組みを支える人の関係性や動機づけが重要となるはずです。RARAを構想する中で、私は「リベロ」のような立場(自由に動きながら、他の研究者をつなぎ全体目標を達成する役割)の重要性を感じてきました。私は学生時代にサッカーをしていましたので、ポジショニングが体に染みついているところがあります。本学において、さらに研鑽しようとする研究者が研究者として成長できる土壌をどう耕すか。その設計は次世代研究大学を目指す大学全体の持続性にも関わると考えています。

「見える化」が人材育成にも社会にも響く。RARA、さらなる進化へ

RARAが目指す柱のひとつは、博士人材の育成だと考えています。現在、博士課程の学生たちと国内外の学会や共同研究に取り組んでいます。博士課程の魅力を高めるためには、「目に見えるロールモデル」が必要です。RARAではその一環として、学生フェロー制度を拡充する取り組みも行われています。

「見える化」は、研究環境の透明性と信頼性を高めます。RARAフェローのような研究者が、どんな信念でどんな活動をしているのか、その姿が見えることにより、学生は将来像を描きやすくなり、社会も大学の本気度を測ることができます。私は、この“見える化”が大学の信頼資本そのものになると信じています。

今後、RARAがどのように進化していくかは、プレイヤーであるフェローの活かし方にかかっていると思います。組織的なマネジメントと人材戦略の視点の強化がさらにRARAを飛躍させる鍵となるでしょう。教育と研究、個と組織、自由と責任──私自身これらを両立させながら、立命館が世界に通用する研究大学として進化するために、力を尽くしていきたいと思っています。

RARA主催シンポジウム「アート×テクノロジーが“可視化”する未来研究デザイン ── 異分野融合で挑むデジタル・パブリックヒューマニティーズ」2025年7月12日開催予定

テクノロジーが急速に進化し、とりわけ生成 AI や XR(現実世界とデジタル世界を融合させる革新的な技術)が飛躍的に発展する現在、至るところで「人間らしさとは何か」「創造性はどこから生まれるのか」といった根源的な問いが浮上しています。テクノロジーが高度化するほど、身体感覚を伴うアートやデザインの価値が再認識され、領域を超えたコラボレーションが世界規模で生まれ始めています。

立命館先進研究アカデミー(RARA)は、こうした潮流のハブとなり、理工系の技術と人文・芸術研究を横断し、学内外の先端知を結ぶNodes(結合点)の形成と新たな知の創出に取り組んでいます。この度、知の共有と深化のために、アートとテクノロジーが可視化し拡張する私たち人間の叡智や体験、場所、そして、研究という営みについて、これからのデザインを考えるシンポジウムを開催します。奮ってご参加ください。

◆テーマ:「アート×テクノロジーが“可視化”する未来研究デザイン ── 異分野融合で挑むデジタル・パブリックヒューマニティーズ」

◆日時:2025年7月12日(土)13:00~17:40(12:30 開場)

◆場所:立命館大学 大阪いばらきキャンパス H棟2階 ラーニングインフィニティホール

(〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150、JR茨木駅から徒歩約5分)

※オンラインライブ配信とのハイブリッド形式

◆参加費:無料・事前申込制(定員になり次第、申込受付を締め切ります)

◆対象:研究者・高校生・大学生・大学院生・一般市民の皆様

◆使用言語:日本語

◆申込締切: 2025年7月9日(水)23:59

◆登壇者:

西浦 敬信 RARAアソシエイトフェロー

立命館大学 情報理工学部教授

田中 覚 RARAフェロー (モデレーター)

立命館大学情報理工学部特任教授

中山 雅貴 氏

Senior Vice President, Studio Head, Sony Innovation Studios

廣田 ふみ 氏

プロデューサー/株式会社イッカク代表取締役

モニカ・ビンチク 氏

メトロポリタン美術館ダイアン&アーサー・アビー日本工芸キュレーター

赤間 亮 RARAフェロー

立命館大学文学部教授 / アート・リサーチセンターセンター長 / デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会副委員長

松葉 涼子 立命館大学文学部教授

デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会委員

◆詳細・お申し込みはPeatixをご覧ください:https://rararits250712.peatix.com

◆問い合わせ先:立命館大学研究部RARAオフィス rararits@st.ritsumei.ac.jp

暑い季節に向かいますが、お体にはお気を付けください。それでは、また次回のNewsletterでお会いしましょう。RARA Newsletterに対するご意見・ご感想はこちらまで。

RARA Newsletterでは、RARAの最新情報やインタビューなどを月1回程度お届けしています。

RARA Newsletterへの登録はこちらから。