Newsletter / RARA Commons / お知らせ / 研究活動レポート / 和田 有史 / 布山 美慕 / 定藤 規弘

RARA Newsletter vol.14 (転載) RARAシンポジウム「動的な知覚・行動とウェルビーイングの未来図」詳細レポート

2025 / 04 / 24

2025 / 04 / 24

RARA Newsletter vol.14

認知科学の先端研究者たちが紐解いた、「揺らぎ」の時代の心と身体のしくみ──2024年度RARA主催シンポジウム 詳細レポート

(2025年4月に登録者にメールでお届けしたNewsletterを転載したものです。Newsletterへの配信登録はこちらから)

春の日差しが煌めく季節になってまいりました。新年度を迎え、何かと慌ただしいことと存じます。立命館先進研究アカデミー(RARA)より、Newsletter vol.14をお届けいたします。

「次世代研究大学」を掲げる立命館大学では、さらなる研究高度化を牽引する制度として2021年にRARAを設立。大学の中核を担う研究者たちを「RARAフェロー」に、先進研究拠点を形成するポテンシャルを有する研究者たちを「RARAアソシエイトフェロー」に任命し、研究活動と成果発信を進めています。

今年度初となる今回のNewsletterでは、3月12日にオフライン・オンラインで開催し、大いに盛り上がりをみせた、2024年度RARA主催シンポジウムの様子を詳報します。

(以下、シンポジウムの内容からライターが構成しました)

シンポジウムは立命館創始155年・学園創立125周年の記念事業の一環として、「動的な知覚・行動とウェルビーイングの未来図──『揺らぎ』の時代に認知科学が紐解く、心の姿」をテーマに立命館大学朱雀キャンパス5階ホールおよびオンライン(Zoomウェビナー)に て開催。学内外から570名の参加申込があり、リアルタイムでは約400名が参加し、人間の知覚や行動に内在する「揺らぎ」や「不定性」がウェルビーイングにもたらす影響などをテーマに、活発な議論が交わされました。

司会を務めたのは立命館大学 総合科学技術研究機構教授の定藤規弘フェロー。オープニングでは、本シンポジウムの意義についてこのように語りました。

「アフターコロナの社会において、生成AIなどの発達により私たちの人間観が大きく揺らいでいます。このような激変期において、人間らしさを失わず、ウェルビーイングを追求し、 豊かな未来を描くためのヒントが認知科学にはあります。質感認知、五感統合、行動の動因、認知の不定性といった最新の研究テーマを通じて、私たちの知覚や行動のメカニズム、 そして未来社会における心身のウェルビーイングについて議論を深めましょう」

「ウェルビーイングの向上につながる新たな発見や実践に期待」仲谷善雄学長挨拶

冒頭、立命館大学仲谷善雄学長が挨拶を述べ、RARAについて紹介しました。「立命館大学は、学園ビジョンR2030のもと『次世代研究大学』を目指し、社会共生価値の創出とイノベ ーションに挑戦しています。RARAは本学の先進的な学際研究を担う中核研究者の集まりとして設立し、今年で5年目を迎えます」。

「今日は認知科学の第一線で活躍されている登壇者の講演と議論を通じて、解明途上にある、人の知覚や行動、心について科学的に理解し、ウェルビーイングの向上につながる新たな発見や実践が生まれることを期待しています」とシンポジウムへの期待を語りました。

「定まらない状態が大事。多様な視点を」立命館大学食マネジメント学部教授 和田有史 フェロー

本シンポジウムをコーディネートした和田有史フェロー(立命館大学 食マネジメント学部 教授)が続いて登壇し、シンポジウムの狙いを語りました。

「科学の知見や説明では『代表値』とそれを説明する『法則性』が重視される一方、実は同じくらい、その『散らばり』が大事です。ただの誤差だと思っていた散らばりに、いろんなシグナルや科学の秘密が隠されていることがあります。となると、みなさんが日常的に見ていることや感じていることも科学の対象になるのです。たとえばプリンを見て『やわらかそう』と感じるのはなぜか?ということにも探求すべき科学的な秘密が潜んでいます」

和田フェローはテーマに「揺らぎ」という概念をとりいれたことについて説明しました。 「今、世界情勢が揺らいでいますが、私たちの感覚・知覚も実は揺らいでいます。感覚や認識というのは実は定まらないものであり、そうした『不定性』を心理学者たちは研究にとりいれてきたのです」。

近年著しい成長を遂げている人工知能(AI)の基礎を築いたとされる、「人工ニューラルネ ットワークによる機械学習を可能にする基礎的発見と発明」で2024年のノーベル物理学賞を受賞した、米プリンストン大学のホップフィールド(John Hopfield)名誉教授とカナダ・トロント大学のヒントン(Geoffrey Hinton)名誉教授の研究を紹介。「実はニューラル ネットワークにおいても、変動、定まらないことが大事なのです」と和田フェロー。

「ニューロン同士の結びつきが同時発火することが多いと、結びつきが強くなる」というヘブ則により相互結合を学習する「ホップフィールド・ネットワーク」に関連して、日常生活からこのような事例を示しました。

「例えば、スイーツの多くにバニラのにおいが使われているため、私たちは『バニラ』と 『甘い』のニューロン同士の結びつきが強くなっていますが、バニラって本当はなめると苦いんです。バニラに甘いという印象を感じるのは、日常生活でバニラの匂いがする食物から 甘味がする経験を重ね、脳が相互結合ネットワークのような学習をすることに依存するのです。また、むれた靴下のにおいの原因となっている『イソ吉草酸』は、実は納豆のにおいと 同じ原因物質なのですが、常にイソ吉草酸が靴下のにおいだと固定されてしまうと、納豆を食べられなくなります。ですから、ある程度、学習されたネットワークは定まらない状態で ないと困るわけです」

また、ALS(筋萎縮性側索硬化症)を患いながら、自らを「ヒューマンサイボーグ」として 機械やAIとの融合をはかり、肉体が失われても自分の精神をAIとして生き延びさせることにチャレンジした英国のロボット科学者、ピーター・スコット=モーガン博士について語りました。「SFなどでも古くからコンピュータに心を宿すという夢を我々は見てきました。博士もそれにチャレンジしていたのですが、2022年に肉体が亡くなった後、その活動を我々は確認できていません。肉体を離れて我々の心が成り立つかどうかというチャレンジは未踏の領域です。現時点では我々の精神と肉体は一体であることを逆説的に示しているのかもしれません。情報技術で時間や空間を超えようとしている我々人間はそのことを再考すべきときだと思います。今日は身体と精神の一体性を踏まえたシンポジウムになると考えています」。

さらに「ウェルビーイング」の概念についても解説しました。「ウェルビーイングの一つの考え方では『医学的』『快楽的』『持続的』の3種類に整理されており、どれかに偏ってしまうとウェルビーイングにならない可能性があります。例えばスイーツ。甘いものを食べるのは快楽的で、ウェルビーイングにとってスイーツはいいという考え方もある一方、医学的な視点だけから見ると食べ過ぎると健康が損なわれるので、スイーツはウェルビーイングによくない、ということになってしまうでしょう」。

「つまり、多様な認識や視点を持ちましょう、というのが私の一つのメッセージです」と和田フェロー。「個人間の差もあり、一個人の中での揺らぎもあります。世情に対しても、科学に対しても常に新たな視点を持つことの楽しさを、人間の知覚や認識のシステムも外界をそのまま写したような仕組みではないことを通してみなさんに知ってもらいたい、僕も知りたいと思い、このシンポジウムを企画しました」。

第1部:「揺らぎ」と「不定性」の最新知見──4人の先端研究者によるプレゼンテーショ ン

第1部では、登壇者4人が認知科学の最前線をプレゼン形式で紹介しました。

①「質感の認知科学の最前線と応用」京都大学大学院情報学研究科・西田眞也教授

ゲストとして最初に登壇したのは、視覚など人間の知覚の感覚情報処理に関する研究で知られる京都大学大学院情報学研究科の西田眞也教授。「質感の認知科学の最前線と応用」をテ ーマに、「質感」とは何か、どうやって人は質感を知覚しているのかを、心理学や情報学、コンピューター科学、ニューラルネットワークを用いた最新の研究例から紹介しました。

広い意味を持つ「質感」について「五感を通した脳による物体や事象の本性の解読である」 と説明した西田教授。「人間が世界をどう認識しているかということを理解したい」と話し、物の色や形だけでなく、「光沢感」や「濡れ感」などの質感を人間がどのように認識しているかという複雑な仕組みの解明を目指しています。

「例えば、色の彩度を上げると、物は濡れて見えるんですね。重要なことは、それを人間が 無意識のうちに知っていて、物を見るときの判断に使っているということです」

西田教授は、人間の視覚系は、見えている画像そのものではなく、「どのような形状や照明、材質などの条件があるのか」を「逆向き」に人間の脳が推定して、結果として質感を割り出していると説明。「視覚は、見えている画像から、そのものが一体どういう属性を持っているかを『逆推定』(逆向きに推定する)しています。物体表面の反射率や照明環境、形状といった情報を推定することで、物を見ているのです」と話しました。

逆推定により異なる条件でも似たような画像に見えたり、同じものでも条件によって異なる画像に見えたりすることで、結果として「定まらない」状態が生じ、「不定性」につながっ てくる、と解説しました。

「近年は機械学習を使ったニューラルネットの発展によって物体の認識ができるようにな り、さまざまなネットワークを用いるシミュレーターによって、これまで不可能だった規模で人間の脳をモデル化できる段階に近づいており、非常に興味深い時代を迎えていると感じ ています」と西田教授。

他にもプロジェクションマッピングなどの技術で質感を変えて錯覚を起こす研究や、触覚など多彩な領域を融合する研究も手がけている西田教授。「マルチモーダルや学際的なアプロ ーチによって、新しい知見や技術が生まれることを期待しています」と次世代の質感研究の可能性を示しました。

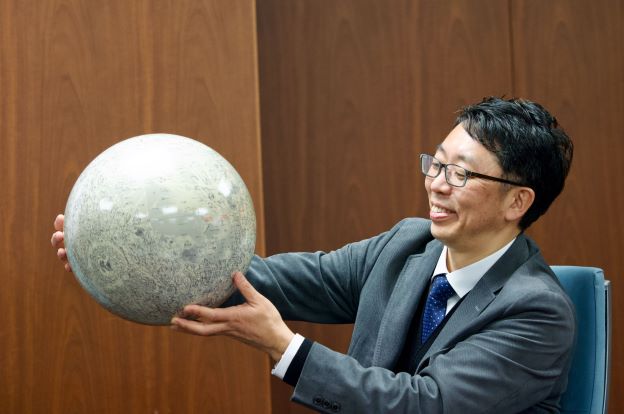

②「多感覚がもたらす食の喜び」立命館大学 食マネジメント学部教授・和田有史フェロ ー

続いて、和田有史フェローが「食」をテーマとした多感覚研究を紹介。人間の食は多感覚の宝庫であるとし、「食体験にはマルチモーダル、つまりいろんな感覚、いろんな体験が含まれており、5W1Hの多様な情報を考えることは楽しいことです。見ることや聞くことと同様、食べることも人の心が大きく関わっていて、心の範囲は思っているよりも広いのです」と語りました。

プリンが揺れている映像を投影した和田フェロー。「プリンが柔らかそうに見えるのはなぜでしょう。ほとんどの方が、プリン自体が柔らかいからだという答えが思い浮かんだと思います」。

そのあと、本来は存在しない正方形が、円内の青色の垂直だった直線部分の振り子運動により柔らかい物体が揺れているように見える錯視図形を投影。「誰がこの錯視図形の柔らかさを作っているんでしょうか。誰だと思います? 実はみなさん自身の心なのです」と問いかけました。

和田フェローは「環世界」という概念について紹介。ドイツの生物学者・哲学者であるユクスキュルが『生物から見た世界』で示したように、生物は自分自身の知覚によってのみ世界を理解しており、それぞれ自身が得られる情報をもとに自分固有の世界を作り上げ、その世界観に従って行動しているという概念で、「人もこういう環世界に生きているわけです。この環世界の仕組みを知って、あとはいろんなツールで、それぞれの環世界をどんどん広げていくとすごく楽しいと思っています」と語りました。

和田フェローは「鼻の穴からだけでなく、息を吐くタイミングでは口の奥からもにおいがしてくる」点にも注目し、その仕組みを研究・実証しました。鼻の穴の片方をふさぎ、管を挿入、息を吐く時のタイミングでにおいを呈示することで口の奥からの匂いのように感じさせることができる「匂い物質提示装置」を考案し、特許を取得しました。

「この装置を使うことで、食べながら別の食べ物のにおいを嗅がせることもでき、においによって食べ物そのものを変容させることもできました」

また、「おいしさ」を形成する知覚の揺らぎの例として、実際に飲食店で提供されているメニューとして、納豆をバニラアイスにかけたデザートを紹介。オープニングで言及した納豆のにおい「イソ吉草酸」とバニラアイスが組み合わさることで、意外にもチョコレートのような風味になる知覚体験を示しました。

また、甘みの強いチョコレートや苦味の強いチョコレートの風味の印象を伝えることができる風味の視覚化技術や、マクドナルドのチキンマックナゲットに4種類のバリエーションがあり、それによって食欲が落ちづらく、おいしく食べ続けられる効果があることなど、食の多感覚性についてのトピックを紹介して、参加者の興味を惹きつけていました。

さらに和田フェローは、アバターを用いて自分自身と違う性別やタイプの人になることで、 普段とは違う食選択を促す事例を紹介し、自分自身のアイデンティティを変えることでも食行動が「揺らぐ」可能性を示しました。

「メタバース上でのアバターの特徴が人間のパフォーマンスを変容させるプロテウス効果と呼ばれる現象があります。メタバースの世界の中で何に憑依しているかで食行動を変えていく、そんなこともやっていけたら楽しいですよね」

和田フェローは「おいしさは感覚や経験といった情報に、ある種の文法が働いて想像されるもの。もし感覚や脳に入ってくる情報をコントロールできれば、新しいおいしさのようなものを生み出すこともできるでしょう。自分自身が何者であるのかを自由に変えていくことができる未来を考えると、とても面白いと思います」と展望しました。

③「食を始める、止める、止められない-食における感覚と脳腸相関の機能、その破綻 -」大阪大学大学院人間科学研究科・八十島安伸教授

ゲストとして登壇した大阪大学大学院人間科学研究科の八十島安伸教授は、行動神経科学の見地から、過食や依存的な摂食行動が起こるメカニズムを解説しました。

「食べ物の成分はどんな役割を持っているのでしょうか。身体の構造を作る、維持するための原材料、さらに身体の機能を動かすためのエネルギー源としての役割。実はそれ以外に重要なことがあります」。八十島教授は食べ物の役割について、このように問いかけました。

「和田さんの話にもあった通り、口の中では味やにおいが味覚の情報を作り出します。さらに、実は内臓の中でも、そういった食べ物の中の化学成分が情報を作り出しているんです」

八十島教授は内臓感覚が脳に情報を伝え、摂食の促進や抑制を行うメカニズムについて説明しました。「ものを食べると、味覚神経と、さらに内臓からの迷走神経や内臓系のシステムによって脳に情報が送られ、その情報を使って私たちは食行動を制御しています。味覚情報や内臓感覚情報が摂食を促進したり、摂食を抑制したりしています」。

食事の促進や抑制にはホルモンや血糖値など多様な要因が絡み、複雑なシステムでバランスを取っているといいます。「食品に含まれている化学成分が情報源となってそういったシステムを駆動しています」と八十島教授。「さらに脳から内蔵の方にも情報が送られていて、食べるという行為の中で脳と腸が対話をしながら調整しているということがわかってきています」と語りました。

一方で、食事を制御するシステムがあるにもかかわらず、なぜ人は過食や摂食障害などの異常を起こすのでしょうか。そんな摂食にまつわる謎を解くため、八十島教授はいくつかの研究に取り組んでいます。

その一つが、過食の生物学的メカニズムを解明するため、人間の無計画なダイエットをマウスに経験させ、モデル化する研究です。「マウスに対し非常に食事制限を強くして、たまにたくさん食べさせ、甘いものをたくさん飲むという経験を毎日させました。すると、だいたい7日目ごろから、30gのマウスが4gぐらいの甘いショ糖溶液を1時間で飲むという異常行動を起こすようになりました」と八十島教授。

またマウスにショ糖溶液を大量に飲む経験を継続的にさせると、血糖値の制御システムが不全になり、脳の反応も低下、満腹感を感じづらくなるという結果に。さらに八十島教授は、脳で味覚や内臓感覚を受け取っているとされる大脳皮質の「島皮質」と呼ばれている領域の機能が低下し、扁桃体との連携不全が起きると、さらに過食が進む可能性も示しました。

八十島教授はそういった研究結果から、「食べ過ぎは『心の問題』だけではない。精神や意志の力だけでは抗えない。慢性的に不適切な食行動、食事パターンが起こると、最終的には脳の中での摂食抑制系の機能低下が起こり、そういう体になってしまうのです」と訴えました。

そのうえで「過食症の方や神経性大食症の方は自己嫌悪や自己否定感などの負の感情に悩まされています。心の問題だけではなく、食べることに関する体の変化や脳の変化をよく理解することで、ウェルビーイングに対しても貢献できるのではないかと思います」と結びました。

④「不定性を伴う認知:文学と絵画鑑賞を事例に」立命館大学文学部准教授・布山美慕アソシエイトフェロー

第一部の最後には布山美慕アソシエイトフェロー(文学部准教授)が登壇。「量子認知」の考え方を用いて、芸術的体験における解釈が定まらない、あるいはあいまいな認知状態と関連しうる「不定性」の価値を探る研究の概要を紹介しました。

文章理解の研究を中心に取り組んできた布山アソシエイトフェロー。「読書ってすごく不思議な現象。白黒のシミのような文字を読むだけで、物語にリアリティを感じたり、信念が変わったり、他者・自己に対する認識や、社会性が変わるという効果もあるものです」と文学の魅力について語りました。

シンポジウムの主題でもある「不定性」については、これまで人文系で注目されてきましたが、布山アソシエイトフェローはそのメカニズムや可能性を科学的に解明していくことを目指しています。「現代ではわからないことがあると、すぐ検索したりChatGPTに聞いたり して、『すぐにわかりたい』『すぐに決めてしまいたい』と正解を求める風潮があります。 不定性の価値がやや失われつつあるのではないでしょうか」と指摘しました。

象徴的な例として、川上弘美の『真鶴』という小説を引き合いに、主人公の「いきたい」という言葉の意味が「生きたい」とも(あの世へ)「逝きたい」ともとれるという、「定まらない」解釈自体が生む、固有の美的体験や没入感について話しました。

「不定性」の効果は芸術体験にとどまらず、「囚人のジレンマ」や「ニューカムの問題」といったゲーム理論や意思決定の実験においても、古典的な確率モデルが想定する合理的な判断を逸脱した意思決定を導く可能性があると布山アソシエイトフェローは説明しました。

「論理的に見えそうな推論も含めて、不定な状況や不定性を伴う認知固有の推論があるのではないか。世界や相手の状態に不定性があるとみなしうるときに、相手の状態をまだ変えられるかもしれない、働きかけの余地があるのではないかという見方をするわけです」

布山アソシエイトフェローは「不定性」を科学的に扱う際に、「量子確率論」を使った認知モデルが一つの方法論になりうるとしています。

「直感的に理解しやすい図として、『ブロッホ球』というものがあります。認知状態を表すための状態空間を示す一つの方法です。ブロッホ球の表現でみると、古典確率論のモデルでは左の球の赤い部分しか表現できない一方、量子確率論のモデルではより多様な、球の内部を含む全球(右の球の赤い部分)の状態を表現できます。このように、量子確率論のモデルを用いることで、より豊かな定まらなさや重ね合わせ状態を表現できるようになります」と布山アソシエイトフェロー。

物語や芸術の研究にもこの方法論を導入し、「不定性」と創造性との関係を解明したいと述べました。

文章理解において、状態の単純な確率的足し合わせでは説明できない相互作用が生まれる量子的状態の有無を検証するため、夏目漱石の短編小説『夢十夜』を用いて検証した布山アソシエイトフェロー。登場人物の女性が死んだのか生きているのかわからない曖昧な描写を読み手がどう受けとっているかを実験したところ、「生きている?」から聞くか「死んでいる?」から聞くかという順番次第で回答が変わる「順序効果」が有意に出たと言います。古典確率論では説明困難な「不定」な状態を、量子確率論を通じて説明できる可能性を示唆しました。

また、絵画鑑賞における芸術体験において「美しいけど寂しい」といったポジティブ・ネガティブが混ざった「混合感情」についても、共同研究者たちとともに量子確率論の順序効果を使って研究する予定だと語りました。

グラフィックレコーディングが可視化した4人の「共通項」

その後、休憩時間を挟み、グラフィックレコーダーの守隨佑果氏が登壇、4名の講演内容を イラストやワードで視覚的に整理したグラフィックレコーディングを披露しました。

守隨氏は、「講演会はすごく興味深い内容が多かった。総合すると『揺らぎ』や『不定性』 の言葉が共通していて、この後の議論でもキーワードになるのでは」と話しました。

第2部:「揺らぎ」の時代に、いかに人間らしさを保ち、ウェルビーイングを実現するか─ ─パネルディスカッション

第2部は、定藤規弘フェローがモデレーターとして進行し、第一部で登壇した西田眞也教授、和田有史フェロー、八十島安伸教授、布山美慕アソシエイトフェローの4名がパネルディスカッション形式で議論を交わしました。オンラインや現地の参加者からも多数質問が寄せられ、活発な議論が展開されました。

「私たちは不定なまま、困らずに生きている」

「我々が認知していると思っていること自体が、錯覚である可能性がある。そもそも認知主体である我々そのものが、不定であるのではないか?」という視聴者からの質問について、 西田教授はこのように回答しました。

「本当の意味で、我々が物理世界を100分の100認識できるかというと、当然不可能です。世界はもっと複雑で、原子レベルや、色々なレベルで事象が存在するわけですが、それをすべて把握することはできません。そうしたなかで、我々は自分にとって意味のある形で世界を認識し、必要な情報は表現しているけれど、必要でない情報は表現しない。たとえば私が今、会場の奥行きを知覚しているといっても、コンピュータのように何メートル何センチといった定量的な数値では認識していません。順序関係のみなど、脳が非常に圧縮された形で扱っているわけです。そう考えると、実際には『不定な形』を許容したまま、つまり『まぁこれで問題なく生きていける』という表現を脳が持っている。そういう意味では我々は『不定のまま、困らずに生きている』のだと言えますし、それが非常に重要な論点だろうと思います」

すべてAIで解明・再現され「不定性」が失われたら? ウェルビーイングとの関係

「不定で揺らぎがある知覚のプロセスと因果関係の研究が進んで解明され、AIなどで再現されたとき、我々人間は果たしてウェルビーイングを保つことができるのでしょうか。わからないことがあるからこそ、人生はおもしろいのではないか」という質問も寄せられました。

これに対し、「今の人工知能は基本的に統計的機械学習なので、どんなにAIが進歩してデータを集めようと、基本的にAIが統計的かつ過去のデータに依存して推測していてモデル化が 十分でない場合がほとんどであるという限界を理解したうえで議論しないと、“AIをむやみに恐れる”といった話につながりかねない、というのがAIに関する経験的な議論です」と西田教授。

布山アソシエイトフェローは同意した上で、「気になるのは、『わからないことがあるからこそ面白い』という感覚が、今の社会では危機に瀕しているかもしれないという点です。Amazonでおすすめが来れば、喜んで買ってしまったりしますよね。(過去の統計的学習デー タからはおすすめされない)自分にとって面白いか・良いかわからない、未知の商品を迷いながら時間をかけて選ぶより、“良い”商品を決めて欲しいと思ってしまう。むしろ『わからないことがあるほうが良い』と思えるかどうか、その価値をどう扱うかも含め、一度立ち止まって考えてもいいのではないでしょうか」と問いかけました。

「美しさについても、ときに難解なものです。美術館に行っても、ある程度多数の人たちは絵をあまり長くは見ず、混んでいればなお急かされて一つの絵を30秒くらいしか見ないうえ、解説文だけ読んで分かった気になってしまうことがあるのではないでしょうか。それで本当に美を感じられるのでしょうか。わからないことがあるということ自体を大事だと思えなくなるのではないか──『そこにどんな価値があるのか』をもう一度見直すのも大切ではないか、と私は考えています」

人は体内のさまざまな部分でセンシング・モニタリングし、全身で知覚している

八十島教授のプレゼンに対しても、多くの参加者から「いわゆる五感が知覚だと思っていたが、腸や内臓からも知覚しているとすると、それ以外にも感覚器があるのか」「体と脳の情報構造の異常がさらに進んだ場合、摂食障害における“ものの見方の偏り”に関してなにか知見はあるか」などの質問が投げかけられました。

八十島教授は、消化管以外にも全身で感覚受容が行われていると話しました。「たとえば、 私たちは息をするとき、空気中のさまざまな物質を気管などでキャッチしていますよね。何かガスを吸い込めば咳き込むといった具合に、化学受容を通じて咳として外へ出すという仕組みが働いています。さらに、体内全体のさまざまな部分でセンシングがおこなわれ、自分の血糖値や酸素分圧、ナトリウムの濃度などもモニタリングし、その情報が脳に送られます。すると足りない物質を摂取しよう、という動機づけが起きて行動に出る、というわけです」

また「心療内科や心身医学の領域では、たとえば拒食症の方の“認知のゆがみ”がよく話題になりますよね」とし、「鏡に映った自分の身体の大きさは物理的にはちゃんと知覚できているはずなのに、解釈の段階で“自分は太りすぎている”とゆがんでしまう。視覚処理自体はなされていても、社会的文脈での解釈が異常になっている、というのが認知のゆがみです」と八十島教授。「これは『不定性』にも通じる部分があると感じています」と話しました。

「ここまで自己イメージがさらされる時代は人類史上初めて」

「そもそも、ここまで自己イメージがさらされる時代は人類史上初めてでしょう」。ボディイメージの問題について、西田教授はこのように語りました。

「昔なら写真すら滅多に撮られず、自分を客観的に見る機会も少なかった。それが今では、自分の姿がどんどんさらされてしまい、メンタルヘルス上も相当厳しい。人間にとってこんなラディカルな環境は初めてなので、本気で対策を考える必要があります。視覚だけではなく、ほかの感覚モダリティ、たとえば目をつぶった世界や声の世界を重視すれば、この問題を解決できる可能性もあるのではないでしょうか」

ゆがんだボディイメージをどう是正し、自己コントロール性や「自律」を取り戻し、身体とどう向き合ってウェルビーイングにつなげていくかという問題については、各登壇者が口々に見解を述べ、大いに議論が盛り上がりました。

布山アソシエイトフェローは「自律を考えるとき、どこまでが“自分”なのかという難しさがある」と指摘。「“この”自分のオートノミーだけではなく、私が講演で話した、緩やかに自身が制御できると思える部分を含んだ“自身”に自律性を見出せる可能性がある。そのように捉えれば、自分が変えうる部分が広がりうる。“決まっていないところにこそ希望がある”という考えと重なっている。五感を拡張することが自己のあり方の変容につながる可能性があるとも感じています。新たなかたちで自己を拡張することが、自律や自由の理解を変える可能性があります。ネットもすでにその一つかもしれません」と話しました。

それを受けて「スピノザの『自由』という言葉を思い出します」と定藤フェロー。

「スピノザの主張は、すべてが因果で決まっているのだったら自由に意思することなんてできない。何らかの文脈によって、そうなるんだという話になります。じゃあ、自由は全然ないのかという疑問が必ず出てきます。そこで、全体が持っている力の表現として自己を捉え、そのような表現を自発的に行うところに、自由が存在するとする立場があります。つまり、閉じた自己ではなく、開かれた自己──さまざまな環境とのインタラクションによって成立するダイナミックな構造としての自己として理解することが妥当なのではないかと感じました。自律性と相互作用の話は、共生の可能性とも関わりますね」と語りました。

和田フェローは身体との付き合い方の未来について語りました。「昔の人は『腹の虫の居所が悪い』などと言って、別の誰かが自分の身体をコントロールしているように考えていたりもしました。例えば膵臓がんなどが気づかないうちに進行しているなど、自分の内臓の状態に気づけないこともあります。バイタルとかでシグナルを機械的に検出できるならば、それを顕在化するような世界があれば、次のステージの身体との付き合い方ができるのでは」。

「『今、オレのボディーがダメだと言っているから、飲みに行くのはやめておきましょう』 などとボディー同士が話をするとか、僕たちもテクノロジーやAIを使って、次のステージの人間になれたりしたらおもしろいなと僕は思っています」と投げかけました。

ディスカッションの終盤、定藤規弘フェローは「立命館大学では、学園ビジョンR2030『挑戦をもっと自由に』のもと、社会共生価値の創造とイノベーションに取り組む次世代研究大学の実現に向けて、歩みを進めてまいります。今後ともご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます」と結びました。

パネルディスカッションの様子も、守隨氏によるグラフィックレコーディングでリアルタイムに記録されました。

RARA学生フェローによるポスターセッションや交流会も

当日、会場ではRARA学生フェローによるポスターセッションも同時開催され、多くの参加者が訪れました。研究内容や将来のビジョンについて熱く意見を交わしたり、研究手法やキャリアについてなど、互いに悩みを相談したりする姿も見られました。

オンライン・現地参加者140人からのアンケートによると、本シンポジウムにより「不定性」「揺らぎ」などの概念に関心を持ったという声や、「難しい量子力学が理解できた」とする回答も見られました。また、「若手研究者の将来性が見えるシンポジウムだった」との声もありました。

今後もウェルビーイングに関するシンポジウムを望む声や、自然科学系と人文学系が交差するような企画への期待、「認知」や「自己」などのテーマを異なる専門分野から議論する内容への関心が寄せられました。

新たな価値創造を目指すRARAの挑戦は続きます。学内外の多様な研究者を結ぶNode(結合点)として、引き続き先進研究や社会連携を進めていきます。今後も様々な形でRARAフェロー・アソシエイトフェロー・学生フェローの取り組みや成果を発信していきます。